■前回までのあらすじ

大学で考古学を学んだ憲二は、恩師、吉田教授と小町裏通りのスナック[段葛]で歴史談義する中、[段葛]の女将(ママ)は鎌倉時代を、まるで見てきたかのように語りだす。

実朝は疱瘡を患い、熱にうなされて自らの首を切られる悪夢を見、自身も兄や父のように殺されるのではないかという疑念を抱く。やがて疱瘡が癒え、鏡に映った自身の顏を見て失望するが、人前では公家のように化粧をし、宋への憧れを抱き続けた。和田義盛が乱を起こすが、幼なじみの和田朝盛からの手紙で、和田に謀反の心はなく、義時への抵抗だったことを知るも和田は滅ぶ。

陳和卿(チンナケイ)という宋国出身の僧がやってくる。実朝は喜んで和卿を受け入れる。唐船があれば宋に行けるという話になり、実朝は和卿に唐船の建造を命じ、周囲の反対を押し切って渡宋を決意する。唐船の建造は順調に進んだが、船降し(進水)に失敗し、海に浮かぶことはなかった。実朝は義時を疑いながらも再度挑むことを胸に誓う。やがて公暁が京での修行を終え、鶴岡八幡宮寺の別当となるべく鎌倉へ帰ってくる。実朝は成長した甥の中に兄頼家の豪放な面影を見るのだった。

一方、義時が官位昇進を望む実朝を諫めにやってくる。はたして義時は忠臣なのか、それとも北条の世を企む策士か、実朝は義時の本性を見極めようとする。そして八幡宮裏山の堂で千日の参篭に入っている公暁を訪ねる。腹の内を探りに行ったのだが、期せずして心を開いた話し合いとなった。

雪の降る右大臣拝賀式の日、事件は起きた。だが、右大臣となった将軍の首は公暁に持ち去られ、首の無い遺体が御所に運ばれる。泣き崩れる政子に義時は、実朝の遺体を検めるよう促す。政子が遺体を検めると、その体に疱瘡の痘痕がない。遺体は頼家殺害の実行犯である次朗丸だった。一方実朝は、由比ヶ浜に放置してあった唐船に乗りこみ、憧れの宋を目指して出帆したのだった。

終章

「『吾妻鏡』では、御首(ミシルシ)は公暁が持ち去って、その後も見つからなかったとなっている」

吉田は、そうだよね、と女将(ママ)の顔を見る。

振り子時計の時を刻む音がする。ウィスキーお湯割りのグラスからはもう湯気は立っていなかった。

「ということはだね。首なしの遺体なんて、それが実朝かどうかなんてわかりゃしないじゃないか。DNA鑑定でもしないかぎり」

「だいたい、首を持ち去って、それが見つからない、っておかしな話ですよね」と憲二もうなずく。

首は公暁がずっと抱えていた。三浦邸の門前で誅殺された後、首はどこへ行ったのか? もし阿闍梨邸から三浦邸への途中で何かあったとしても幕府の総力を挙げて捜索すれば見つからないはずはない。

「じつは鎌倉から三十キロほど離れた今の秦野市に源実朝の御首塚(ミシルシヅカ)というのがあってね」

実朝の首を探していた三浦義村の家来がそこで実朝の首を発見してそのままその場へ葬ったという言い伝えがあるという。歴史学の観点では信憑性は薄く、もちろん『吾妻鏡』はそんなことに触れていない。

「それも変な話ですよね。そんな遠いところへ……」

本当に実朝の首だとすればなぜ持ち帰って体といっしょに葬らなかったのか。考えれば考えるほど不可解なことばかりだ。

吉田もうなずく。

「将軍の首はなんとしても隠さなければならなかった。御首塚は、おそらく首がなくなったことを覆い隠すために作られた伝説じゃないかね。幕府の公式文書を自負する『吾妻鏡』にしても、将軍が殺されて、それを実行した人間が特定されていながら「首は見つからなかった」、と書いてしらっとしている。まったくおかしな話ばかりだ。だから一般的には、この事件で実朝が死んだことになってはいるが、私はどうも疑わしいと思っていたんだ」

実朝は将軍になりたくはなかった。そして宋へ渡る夢を描いていた。義時としては、将軍が国外へ逃げてしまうような失態は幕府の威厳に関わるので避けたかった。当時も国を代表するのはあくまで天皇。外交は朝廷の管轄だったから幕府が勝手に宋と関わるのは越権行為で朝廷との争いの種になる。だから実朝の渡宋には反対した。だが、右大臣拝賀の時点では、跡目のいないまま病や事故で死んでくれれば好都合。将軍が右大臣という朝廷の臣下となることも苦々しく思っていただろう。まして実朝にそこまで偉くなられては、北条という家柄からしても、執権とはいえ口出しすらできなくなる。だが、結果としてそれは成立しなかったわけだから鎌倉幕府の独立も保てる。そして、その後の歴史が示すとおり、傀儡の将軍を据えて北条家の執権政治を確かなものにすることができる。一方、公暁は肉親である実朝を殺したいとまでは思っていないが、父の仇を討って自分が将軍になれたら、という野望を抱いていた。しかし傀儡の将軍を据えたい義時としては、公暁が将軍になることは絶対に避けたい。頼朝の血を濃くひいた者が将軍である限り、執権が最高権力を握れない。

「推測だが、三人それぞれにそんな思惑があったのじゃないかな」

「相州様は幕府を北条家のものにしたい、というお気持はあったでしょうけど、血のつながった甥子を殺してまでとは思っていなかったのでしょうね」

実朝が若かりしころ、叔父の義時は歳の離れた兄のように接し、弓馬を指南して武門の棟梁にふさわしい人間に育てようとしていたという。

「しかし実朝は花鳥風月を愛で哀れむような優しさはあるものの武人の棟梁となるような資質はなかった、というのが『吾妻鏡』の言いたいところかな」

吉田が女将を見る。

北条氏はのちに宝治合戦で三浦氏を討ち滅ぼしている。つまり実朝暗殺事件は三浦が黒幕だったと匂わせ、三浦の犬云々と悪役に仕立てあげ、粛清されるべき輩だったと言いたいように思える、と吉田は続ける。

そして、実朝の首を持ち去った公暁が、三浦邸へ向かうまえに、いったん後見の僧の家で実朝の首を抱えたまま飯を食った、と書いているが、その書き方も源氏の血をひいた公暁を人非人のように描いている。

「頼朝が幕府の創設者である事実は曲げようがないが、その跡継ぎたちはみなどれも棟梁としての資質に欠けていた。だから北条氏が執権政治を行うことが必要だった、と言わんばかりさ」

そうだね、という目で吉田は女将を見た。

「それにしても公暁は暗殺で自分が将軍になれるなんて本気で思っていたのでしょうか? そのあたりがどうも引っかかるのですが……」

憲二は、暗殺犯が幕府のリーダーとして周囲が認めるとはどうしても思えなかった。

「暗殺、というのは現代の我々の言い方だ。公暁は仇討と思っているし、『吾妻鏡』ですらそういう論調だ。あの曽我兄弟の仇討も『吾妻鏡』に出ているが、まだアニミズムが支配していたあの当時、仇討は成功すれば正当な行為、つまり天の裁きと見なされたからね」

二代将軍の子が親の仇を討って将軍となる。それ自体は中世東国武士の倫理観念ではじゅうぶん正当性があった。しかしこの公暁という人間には問題があって将軍となるには相応しくない。『吾妻鏡』はそう言いたいのではないか、と吉田は言う。

「尼御台様は、あの事件のあとも、とてもしっかりとされていたわ」

女将がつぶやく。

「ご長男の中将様を亡くされたうえ、たったひとり残った実のお子である御所様まで本当に亡くされたとしたら、どんなにお強い尼御台様だって、あんなに平然としていられるわけないもの」

政子も北条家を大事に思う気持があるいっぽうで、実朝を将軍に据えたものの、気が優しくて本当は将軍などに向いていない我が子が命を落とすことなく任を退くことができれば、と思ったのではないか。女将は尼将軍とまで言われた女を想うような目で静かに言った。決して鉄の女ではなかった、と……。

「あの事件の二年後に承久の乱が起きているが、そのときの政子は凄かったようだからね」

頼朝は東国に武家政権を樹立したものの朝廷を凌駕するまでには至っていなかった。いや、凌駕するつもりなどなく、朝廷を尊重しつつ公武合体を狙っていた。ところが北条氏は違った。

「北条という家柄は、清和源氏というブランド氏族と違って、将軍になれるような家柄じゃないからね」

そのままでは朝廷に凌駕されてしまう。だから倒すしかなかった。結局、後鳥羽上皇と戦って勝利をおさめ、武家政権の実質的な優位性が確立した。だがその戦を始める前、御家人たちは朝敵となることを恐れて動揺したという。その彼らに向かって、今こそ頼朝への恩に報うときではないか、と檄を飛ばして出陣を鼓舞した政子の尼将軍ぶりが吾妻鏡にも記されている。武士どうしの権力闘争で、子を陰惨な殺され方で全て亡くしてしまった傷心の母だったら、武家社会に嫌気がさして、とても朝廷と闘う気力など起きなかったのではないか、と吉田は言う。

「しかし義時の行動、あの八幡宮に向かう途中、体調がおかしいとか言って太刀持ちを替わったのは、事件が起きたあと皆変だと思ったのじゃないでしょうか」

憲二は素直な疑問をぶつけてみた。

「それについては『吾妻鏡』にもずいぶんと言い訳がましいことが書かれているね」

言いながら吉田は女将を見る。

「あの事件のあと、二月八日に相州様が大倉薬師堂に詣でられたときのことね」

『吾妻鏡』には拝賀式の日に義時が心神を乱した理由が後日談として記されているという。

大倉薬師堂は建保六年、つまり事件の前年に北条義時が夢のお告げを受けて再建したものであるが、そのお告げとは、薬師如来につき従う十二神将のうち戌神将(ジュツシンショウ)(犬神)が現れ「今年の将軍の八幡宮参拝は無事であったが、来年の拝賀の日には供奉しないように」というものだった。そして拝賀の式当日になって、義時は八幡宮の鳥居の前に白い犬がいるのを見つけ、急にそのお告げのことを思いだしたのか心神が乱れ、太刀持ちを仲章に預けた。そのとき大倉薬師堂では、どういうわけか十二神将のうち戌神将だけが堂内にいなかったという。

「つまり事件のあとになってから言い訳しているのよ。拝賀式の日に薬師堂の戌神将が堂を抜け出して白い犬になって現れ、義時に警告してくれたんだ、てね」

女将が吉田を代弁するように言った。

「義時が八幡宮の目の前まで来てから自邸に帰ってしまったのは隠しようのない事実だろうから、その直後に起こった事件のことを考えると、北条氏を擁護する『吾妻鏡』としては、そんな苦しい言い訳話を作り上げるしかなかったのだろうね」

吉田が女将のあとを受けて憲二の疑問に答えた。

「実朝と公暁の間では話がついていたわけですけど、公暁は太刀持ち役も切ってますよね。義時が太刀持ちだと思って切ったんでしょうか?」

憲二が、また疑問をつぶやく。

「そうだろうね。公暁にとっては北条時政、義時親子が真の仇。だから、この機に仇討ちを果たそうとした。感のいい義時は、この日の不穏な動きを察知して、自分も狙われていることに感づいたのじゃないかな」

「あの次朗丸という郎党がいなくなったからですね。仲章のほうは、とんだとばっちりだったわけだ」

「この事件の中で、彼だけが貧乏くじを引いたかもしれん。だが、もともと京や朝廷に近い人間だったから、義時にとっては邪魔者だったかもしれんな」

憲二は血生臭い粛清を重ねた鎌倉の歴史を想うと、正直なところ嫌悪すら感じた。だが、そんな殺伐とした世にあって、実朝という人間は詩歌を愛し、将軍の地位を捨てて宋へゆく、壮大な夢を抱いていた。そんな若者があの時代にもいた。そう思えば荒んだ気持も少し救われるような気がした。

「そういえば、あの朝盛も和田の乱では死んでなかったんですね」

女将の話の最後に、実朝の船出を見送る朝盛がいた。それを思い返して憲二はほっとした。

「承久の乱では上皇側について戦ったということになっている」

「朝盛にとっては、上皇側について幕府と戦うことが和田の弔い合戦だったわけですね」

すでに幕府は北条氏が実権を握っていたのだから……。

「承久の乱のあと、北条氏は政権を誇示するように大寺院を建てている。鎌倉五山の第一位建長寺は北条時頼が南宋から来日した蘭渓道隆(ランケイドウリュウ)を開山にして創建した寺だが、渡宋に成功した実朝が現地でなんらか関わったということも考えられるな」

吉田が腕を組んで遠い目をする。

蘭渓道隆が鎌倉に来て最初に訪れた寺が寿福寺だという。

「栄西の寺で、実朝にとっても菩提寺だった……」

蘭渓道隆に鎌倉行きを頼んだのが実朝だったとしたら、何はともあれ寿福寺へ行くように勧めただろう、と憲二も思う。

「表向きかもしれませんが、実朝の渡宋の目的は鎌倉に禅の老師を招くことでしたから、まあきちんと目標を達してヘッドハンティングに成功したわけですね」

「蘭渓道隆以降も鎌倉にはぞくぞくと中国僧が訪れている」

当時の鎌倉五山では中国語が公用語になっていたと吉田は言う。実朝は自由の身になってからも栄西の志を受け継いで、遠くから鎌倉のために働いたのかもしれない。

「建長寺さんは鎌倉に禅を広めたということで五山一位の格付けになったけど、最初にそれをやろうとしたのは寿福寺の栄西様なのにね」

女将は寿福寺が五山の第三位なのが不満なようだ。

「建長寺も第二位の円覚寺も北条氏の寺だからね。頼朝の菩提を弔うために建てられた寿福寺は禅のパイオニアだったにもかかわらず、その下に置かれたわけだ」

鎌倉幕府を最初に築いたのは源氏かもしれないが、その後、承久の乱を経て朝廷を凌ぐ勢力にさせたのはやはり北条氏ということだろう、と吉田は言う。

「でも、鎌倉に禅の老師を送り込んだのが実朝だとしたら、彼は満足だったでしょうね」

――師である栄西禅師の想いも繋げたのだから……。

憲二は夢を成し遂げた若者を想った。そして目に浮かんだその姿がまぶしかった。

「もし『吾妻鏡』の編者が事件の真実を知っていたとしても、絶対に書けん」

吉田の言葉に女将が薄く微笑むのを見て憲二もうなずいた。

「ところで、実朝は宋の国から西域へは行ったのでしょうか」

憲二は女将の顔を見つめる。

「さあ、どうかしら。私は八幡様のお膝元にずっといたのよ」

実朝が唐船で出帆したあとのことはさすがにわからない、と笑った。

「東風(コチ)吹かば 匂いおこせよ梅の花 主なしとて 春を忘るな」

ふと女将が歌うように口ずさむ。

「それは菅原道真のほうだね」

実朝が「出でていなば……」と詠んだのは、この道真の本歌取りと言われている。

「天神様は旅立ちを詠ったのよね」

「ああ、京から太宰府への左遷ではあったがね」

「御所様だって、そうだったのよ。天神様に倣って、旅立ちにあたってのお気持を詠ったんだわ、きっと」

実朝の本歌取りは言葉の引用だけではなく「旅立つ」という状況をも暗に引用していたのだ、と……。

「なるほど、そういう見方もできるか」

吉田は、あたかも一人の若者が旅立つうしろ姿を見送るような目をした。

出でていなば……。

憲二は、ふと、時を超えて若者の声が聞こえたような気がした。

死を予見して詠ったもの、と言われている。だが、それにしては……。

――胸をかきむしられるような春への想い、希望の香りに溢れているではないか。

――あれは旅立ちの歌。

そう想いたい。

「軒端の梅、か」

どこか宙を見つめるような目で吉田がつぶやく。

「どうだ。どこにあったのか、探してみないか」

サネアツがじっと見つめてくる。

はっと我に返る。

「その梅の木って、とうぜん大倉幕府にあったのですよね」

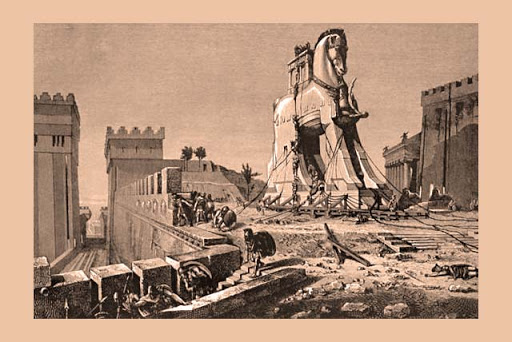

「そうだ。頼朝が構え、実朝が去っていった場所だ。だが、まだ見つかっていない。鎌倉幕府の存在はまだ文献の中だけなんだ。『イーリアス』の伝説、トロイアなんだよ」

吉田は遠い目をしたまま言った。

「もし、見つけることができれば世界遺産登録も……」

「そんなことはどうでもいい。どうでもいいんだ」

憲二の言葉をさえぎるように言い、そして「そうだな、実朝が憧れた西の大陸、そんなようなものかな。私にとってはね」と、どこか一点を見据えたまま、胸の想いを吐露するように言った。

かつて自分はこの老人ほど熱い想いを抱いたことがあっただろうか、と憲二は思う。いつも熱く沸騰する寸前で自らの気持に水をかけ、逃げてきたのではないか。あのときも……。

「先生も、まだまだ夢があっていいですね。がんばってください」

敗北感にまみれながら捨て台詞のように言った瞬間、サネアツの目が丸く見開き。憲二を睨みつける。

「逃げるのか、君は」

サネアツの言葉に、視線に、憲二は鷲掴みにされた。そしてその言葉がぐさりと胸を刺した。

――そうだ。またも自分は逃げようとしている。

「まあいい。人間、死ぬ間際になって、あのときこうしておけば、と後悔するようなことだけはするなよ。よく考えなさい」

言葉の剣を鞘におさめ、背を向けるように言った。と思えば、ふとふり向くように「ああ、それとね、君の卒論、あの独断と偏見に満ちた金鈴塚古墳と騎馬民族の関係とかなんとかいうやつね、私はあれも仮設としては面白いと思っていたんだ。まあ、あれは仮説の言いっ放しで終わっていたがね。まず大胆に仮説を立てる。それは大事なことだ。だが仮説は証明しないといかん。綿密に、慎重にな。それが考古学というものなんだ」と、静かに言った。と、そのとき小さな梵鐘を突いたような音がした。壁の振り子時計の針が九時を指している。修善寺へ帰るにはそろそろ行かなくてはならない。

「そろそろ時間か?」とサネアツはつぶやき、もしその気があるなら、と言って建設会社系列の発掘調査会社や『かまくら考古学財団』という団体のあることを教えてくれた。そういったところであれば今の憲二のキャリアでも再就職できるかもしれないという。

「それと、これは新田君の連絡先だ。いろいろ力になってくれると思うよ。彼女はじつに綿密で慎重にやるタイプだからね」

吉田は自分の名刺の裏にボールペンで電話番号を書きつけ憲二に渡した。

「修善寺なら、そろそろ行かんとな。乗り遅れるなよ」

憲二が店の支払いをしようとするのを制し、サネアツは早く行け、と言った。

カウンターにグラスが二つ。サネアツのグラスには湯気のなくなったウィスキーのお湯割りがなみなみと残っている。思えばサネアツがグラスに口をつけた記憶がなかった。

*

[オカケニナッタバンゴウハ、ゲンザイ、ツカワレテオリマセン。モウイチド、デンワバンゴウヲ、オタシカメニナッテ……]

吉田にもらった名刺の電話番号にかけると、女性の機械音声が流れる。言われたとおり、番号を確かめてもう一度掛け直したが同じだった。

――逃げるのか、君は。

サネアツの言葉が胸に刺さったままだった。

父から任された旅館。自分がやらねば、と思っていた。だが、サネアツと会ったあの日から、旅館の仕事が手につかなくなった。

夢を忘れていたわけではない。だが、遠くから眺めているだけだった。自分でつかみに行くことから逃げていた。

だが、旅館を去るのも逃げることではないか。いや、叔父にとってはそのほうが……。社長の持ち株を叔父に譲渡して経営から身を退く。そうすれば……。妻とは……。おそらく揉めることはないだろう。おたがい、すでに気持は冷えているのだから……。

――今逃げたら、もう二度と立ち向かえないかもしれない。

もういちどサネアツに会いたいと思った。

――会ってどうする? サネアツにどうして欲しいというのだ。

本当は自身の胸の内は決まっているのではないか。憲二は吉田の名刺をじっと見た。

名刺を裏に返す。サネアツがそこに書いた番号をじっと見る。今度はその番号にかけてみる。サネアツにかけるより、もっと緊張した。そうだ。サネアツは彼女のことを新田君と言っていたが、慣れ親しんだ旧姓で呼んでいただけかもしれない。すでに、もう……。

呼び出し音が一回、二回、そして、三回目が鳴ろうとしたとき、つながった。

[はい、新田です]

声に、遠い記憶を呼び覚ます響きがあった。そして、たしかに新田、と言った。苗字は変わっていない。瞬間、熱いものが胸に流れ込む。

「宮下です。宮下憲二。お久しぶり」

一瞬間が空く。

流れ去った十年の時を手繰り寄せるような長くて短い空白だった。

[宮下君? 宮下君なの?]

胸の奥にある想いを隠しながら、昔の仲間との形式的なご無沙汰挨拶をすませる。

「じつは吉田先生に電話したんだけど、電話番号が変わってるみたいで」

[吉田先生?]

「そう、サネアツだよ。このまえ鎌倉でばったり会ってさ。いっしょに飲んだんだけど」

[え、それ、いつのこと?]

「ついこのまえ。ほら、若宮マンション建設予定地で事前発掘調査の一般見学会があっただろ。俺、行ったんだ、あの日」

[それ、一昨年(オトトシ)の小町ハイツのことじゃないの?]

*

人間、死ぬ間際になって後悔するようなことだけは……。

サネアツの言葉がずっと胸にひっ掛かっていた。心の揺れを止めて欲しくて、もういちど会いたいと思った。なのに、

[先生は去年亡くなられたわ]

去年? 一瞬言葉を聞き違えたと思った。が、間違いでないとわかって愕然とした。では、いったいあのとき……。

それを確かめたくて憲二はまた鎌倉へやってきた。

休日の小町通りは人であふれている。人気観光地、鎌倉に世界遺産という肩書はあってもなくても違いはないようだ。いつか吉田がつれてきてくれたあたりで小路へ入る。とたんに人の姿がめっきり減る。狭い路地に電柱が立ち並び、見上げると小川のような細い空に電線が蜘蛛の巣のように走っている。

路の角に小さなお稲荷さんがあったはず。

――あった。

このまえと同じように、きちんと油揚げの皿が供えてある。

で、その隣に、スナックバー段蔓があったはず……。

無い……。

かわりに、ひと部屋分ほどの狭い区画が更地になっていた。不動産屋の電話番号の書かれた看板が立っている。地面には雑草が生えていて、更地になってから少なくとも数ヶ月は経っていそうだ。

――もう、なんど言ったらわかるの。私は銀杏の精霊。八幡様のおそばにずっといたのよ。

女将(ママ)の声がしたような気がした。

そういえば、あの大銀杏が倒れたのは、もう数年前のことだ。風の吹いた夜、誰の目にふれることなく、朝になって老木が幹から折れて倒れているのが見つかったという。

――ということは、すでに大銀杏が倒れたとき……。

――軒端の梅。どうだ、どこにあったか探してみないか。

サネアツの声がしたような気がした。

日の陰っていた更地の隅に、ひと筋の光が射し込む。そこだけが明るくなる。寒さが緩み、やわらかな風が頬をなでる。ふと、どこからか梅の香りが漂ったような気がした。

出でていなば主なき宿となりぬとも軒端の梅よ春を忘るな

颯爽と去ってゆく若者の背中が見えたような気がした。

それがサネアツの背中と重なる。

――旅立ちの歌。そうに違いない……。

憲二は思った。

おわり