大磯の澤田美喜記念館を訪ねてみた

神奈川県大磯に、江戸時代の隠れキリシタンの遺物を蒐集し展示している故澤田美喜氏(エリザベス・サンダース・ホーム創設者)の記念館があることを知り、訪ねてみました。

鎌倉の光照寺で見たあのクルス紋が……

数ある展示物の中で、最初に目を引いたのがこれ。

左が中川家、右が内田家のもの(学芸員の方の説明)

金箔をあしらった漆器ですが、金箔の紋がどこかで見たようなデザイン……。

そう、あの鎌倉光照寺山門のクルス紋ではありませんか。

光照寺山門のクルス紋

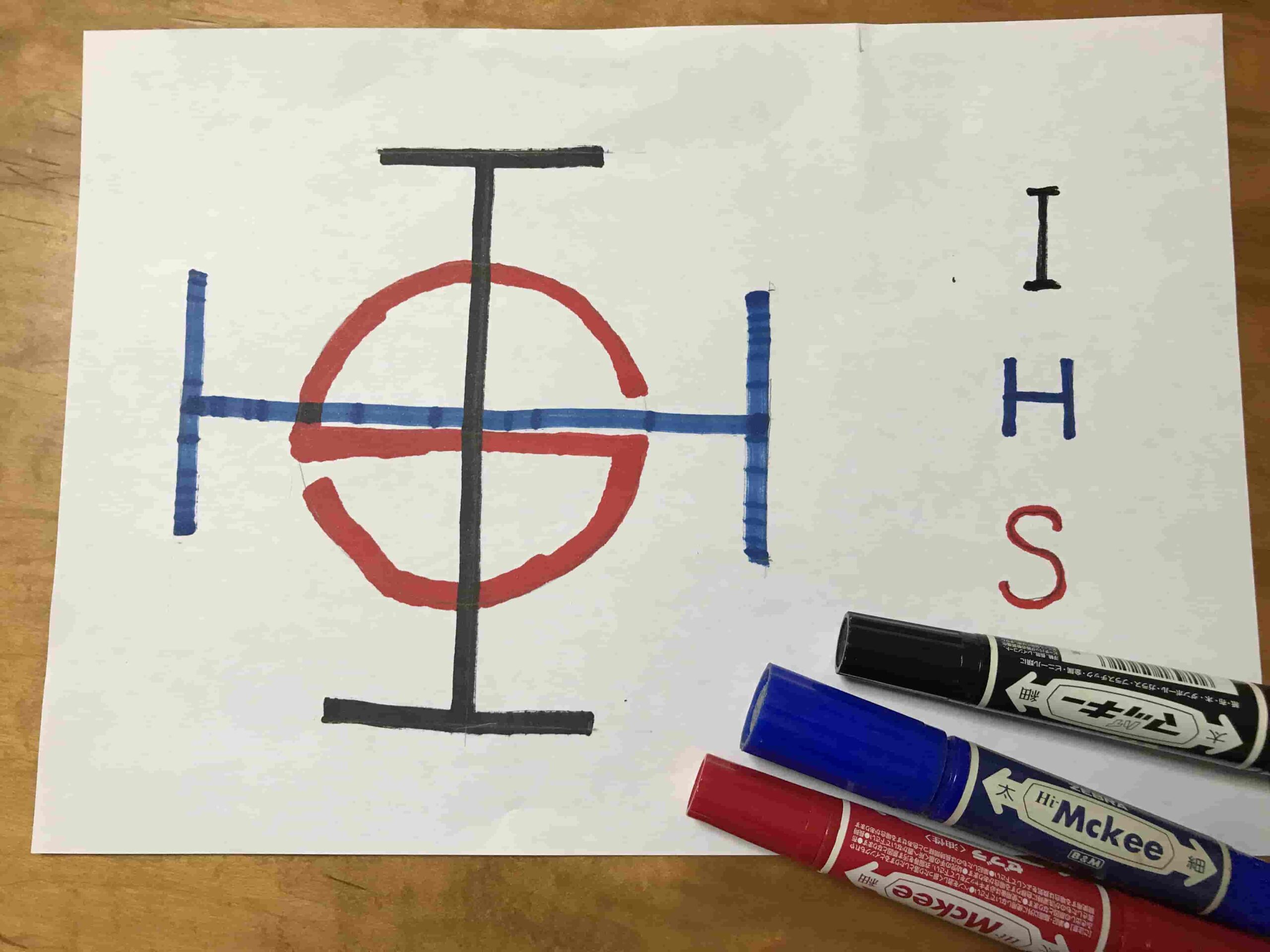

殉教の旅(1)ー鎌倉に残る隠れキリシタンの跡ーでご紹介しました通り、このクルス紋は、おそらくI H S (※)というアルファベットを図案化したものでしょう。

※Ihsouz Xristoz(イエス・キリスト)の最初の三文字。後にラテン教会でIesus Hominum Salvator「人類の救い 主イエス」の略称となった(『地方切支丹の発掘』海老沢有道より)

☩にIとH、〇にSが隠されていると推測

『登山大名』とクルス紋

じつは、この紋章は、現在、日本経済新聞朝刊で連載中の『登山大名』(諸田玲子)にも頻出してきます。

『登山大名』主人公、中川久清の家紋

画・安里英晴(日本経済新聞『登山大名』より)

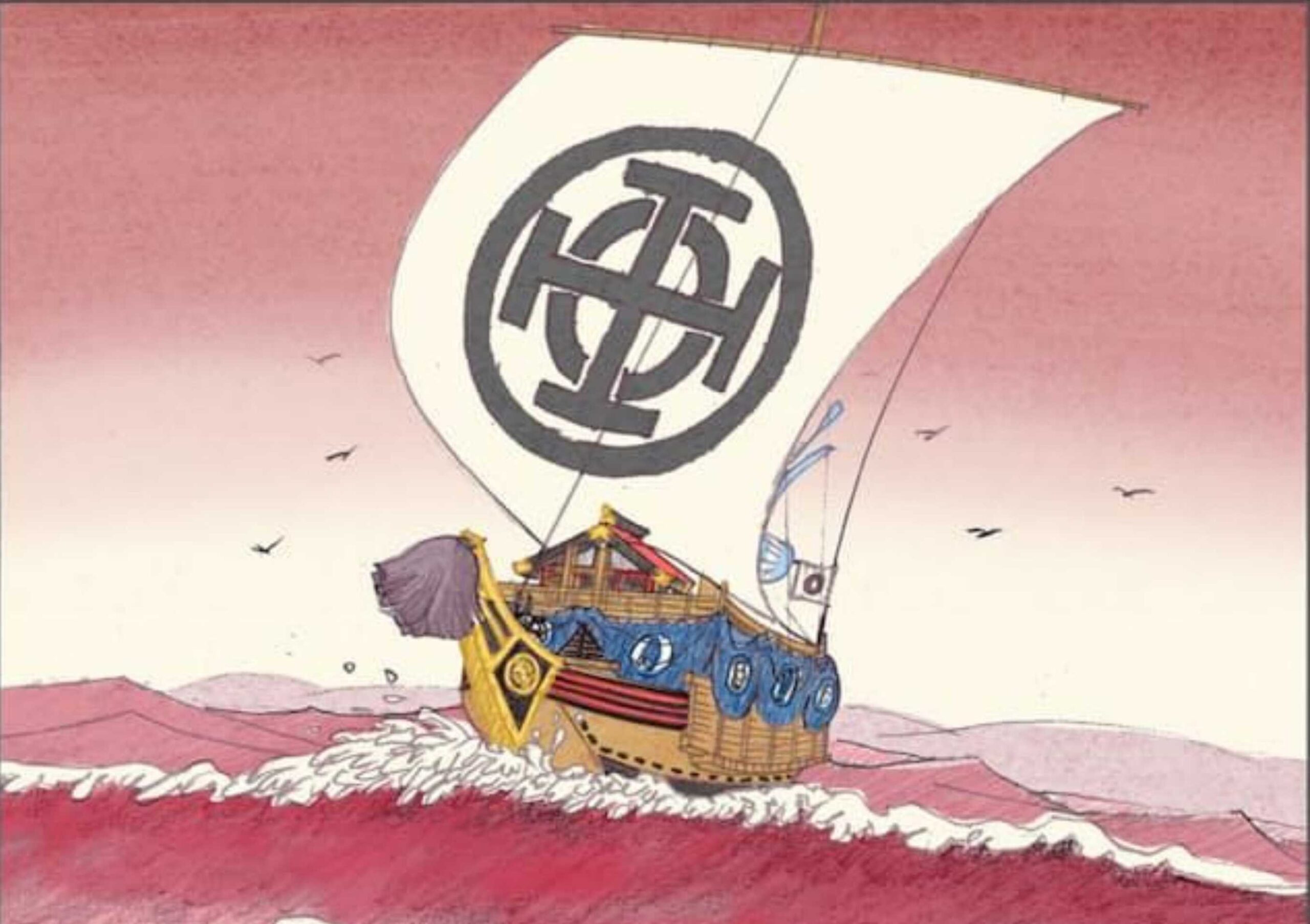

中川藩(岡藩)の御座船

画・安里英晴(日本経済新聞『登山大名』より)

江戸時代初期に豊後国(現在の大分県)岡藩の三代目藩主を務めた中川久清は、幕府の目を避けながら、領内のキリシタン達を鎌倉の台村に移住させ、東渓院という寺を建立して彼らを匿います。東渓院は江戸時代末期に廃寺となりますが、その時、山門を現在の光照寺に移築したとのこと。つまり殉教の旅(1)ー鎌倉に残る隠れキリシタンの跡ーでご紹介した光照寺のクルス紋は中川家の家紋だったのです。

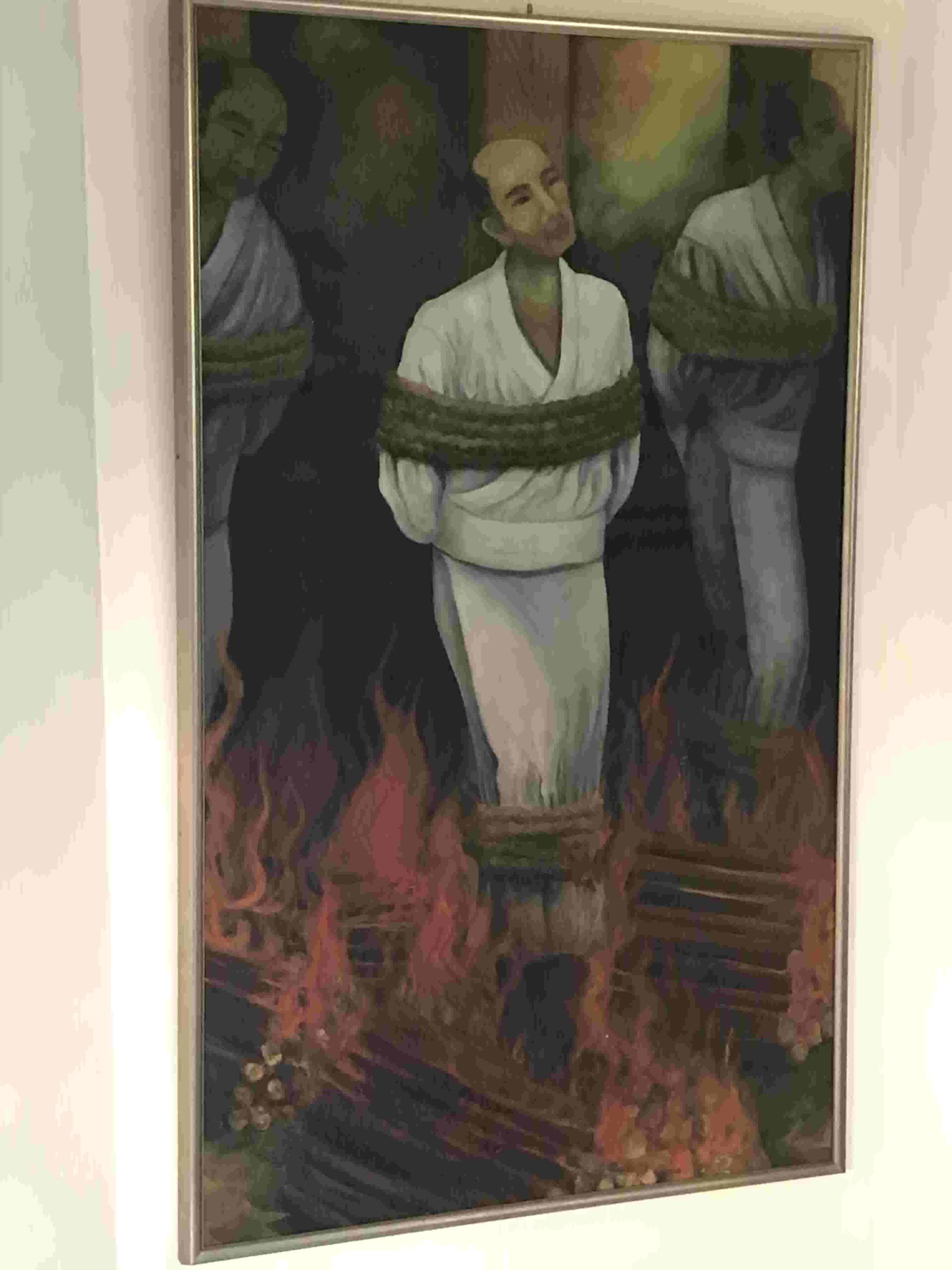

ここで、殉教の旅(1)でご紹介したガルべス神父やヒラリオ孫左衛門が捕縛され、江戸に連行されて火刑に処せられた殉教事件(江戸の大殉教 詳細はコチラ)との時代関係を整理しておきます。

捕縛され、火刑に処せられるヒラリオ孫左衛門(カトリック雪ノ下教会蔵、画・村田 佳代子)

1623年(元和9年)鎌倉で、ガルべス神父やヒラリオ孫左衛門が捕縛され、江戸に連行されて火刑に処せられる(江戸の大殉教)詳細はコチラ

1672年(寛文12年)頃 中川久清が鎌倉の台村(光照寺のある小袋谷とは目と鼻の先)に東渓院を建立し、領内のキリシタンを移住させた(『登山大名』より)

つまり、中川久清は、すでに50年前にキリシタンの捕縛、処刑事件のあった鎌倉に、自領(豊後岡藩)のキリシタン達を保護する(逃がす)目的で移住させたことになります。当時の鎌倉は幕府の直轄領です。江戸の大殉教では50人ものキリシタンが火刑に処せられ、その後、江戸全体では2000人近くが殉教したと言われています(カトリック高輪教会)。キリシタンにとってはかなり危険な地域だと思うのですが、それでも弾圧の厳しかった長崎近辺の九州よりも鎌倉の方が安全だったという判断だったのでしょうか。私にはその辺りが腑に落ちないところもあり、今後の課題です。

イエズス会の紋章

展示物(説明版)で、つぎに目に留まったのがこれ。

まさにIHS(前記※)を図案化した紋章ですね。

そして……。

おそらくミサの儀式の道具を入れた箱ではないか(学芸員の方)とのことでしたが、側面の紋章は下り藤紋と蝶紋で、日本で作られたものでしょう。ここで、はたと思い出したのが、殉教の旅(2)― 東慶寺に残るキリシタンの痕跡 ― でご紹介した東慶寺の葡萄蒔絵螺鈿聖餅箱(ぶどうまきえらでんせいへいばこ)です。

葡萄蒔絵螺鈿聖餅箱(鎌倉東慶寺蔵)

どちらもIHSのイエズス会紋章であることに間違いありません。しかし、どちらも出処がはっきりしていないのが残念です。

数々の隠れキリシタン遺物

展示物の中で最も多かったのはマリア観音像でした。江戸時代に隠れキリシタンが聖母マリアの姿に見立てて信仰した観音像とのことですが、私には仏教の菩薩である慈母観音像との違いはわかりません。もともとは慈母観音像として造られた像を、隠れキリシタンが聖母マリア像として崇めたのであれば使われ方の違いともいえるでしょう。しかし澤田美喜氏は「殉教者の子孫たちが大切に守ってきた品々に私は強い信仰の息吹を感じます。そしてこの数十年間、子供達を守り育てる仕事の中で、私は幾度これらの遺物の前で祈り、力づけられたか分かりません」と述べています。(キリシタン記念館建設趣意書)

私はキリシタンではありませんが、像の前に立つと、手を合わせ、頭をたれたくなる感慨が溢れてきます。それぞれの遺物の出処がわからないのは、「殉教の旅」をする私としては、とても残念ですが、「隠れ」キリシタンの遺物という性格を考えれば、それも仕方ないことなのかもしれません。信仰の対象を手放す、ということも隠したかったでしょうから……。

5月には一般書店では販売しない記念館のガイドブックが出るとのことですので、また訪れたいと思っております。

殉教の旅(2)― 東慶寺に残るキリシタンの痕跡 ― はコチラ