今は車も通る生活道路

それでも夕暮れ時になると……

切通しシリーズは、釈迦堂口、朝夷奈と険しい山道のうえ震災や台風の影響で通行困難なところを「自己責任」で探索してきましたが、今回は少し歩きやすいコースにしました。ご覧の通り舗装され、辺りには極楽寺、長谷寺、大仏(高徳院)、御霊神社もありますので、休日は観光客もたくさん訪れます。じつは私も先日まで会社勤めをしておりましたので、通勤帰りのプチウォーキングとして江ノ電の長谷駅で降り、御霊神社からこの極楽寺坂を通って稲村ヶ崎、そして自宅というコースを歩いて帰っておりました。夏に定時退社すると、夕暮れから日が落ちるトワイライトタイムにさしかかる時があります。この極楽寺坂は、昼間は人も車も通ります。しかし平日のその時刻になると、ぱったり人通りが途絶え、誰とも遭遇しないこともあります。ところがある日……。

たしか、この電柱だったと思います。

電柱を通り過ぎたとき、視界の横(写真の電柱の向こう側)に何か異なるものが入りました。誰かがたたずんでいたのです。その瞬間、背中に冷たい水をかけられたような気がしました。だって、そんなところで、そんな時間に、人がただ立っているなんて変でしょう。私はその人に目を向けることなく足早に通り過ぎました。ただ視界の端にあったのは、なにか頭巾、そう戦時中の防空頭巾のようなものを被ったお婆さんのようでした。(足があったか無かったか、そこまで見る余裕はありませんでした)

お婆さんがひとり、じっと立っていた。ただ、それだけかもしれませんが……。

十一人塚

切通しを出て、江ノ電の稲村ヶ崎駅のすぐ手前に「十一人塚」があります。(極楽寺周辺地図)

十一人塚

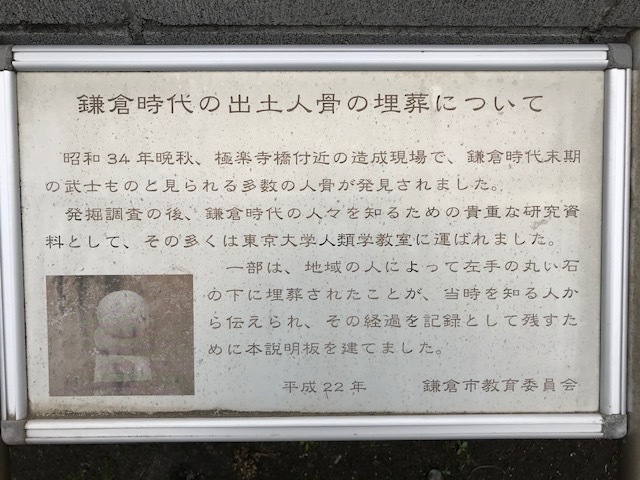

右下の丸石の下に、出土した人骨を埋葬してある。

碑文には、「元弘三年(1333)五月十九日 新田勢大館又次郎宗氏を将として 極楽寺口に攻入らんとせしに 敵中 本間山城左衛門手兵を率いて大館の本陣に切込み 為に宗氏主従十一人戦死せり 即遺骸をここに埋め 十一面観音の像を建て以て其の英魂を弔し 之を十一人塚と称せしと云う」と書かれています。「稲村ケ崎(3)新田義貞の鎌倉攻め」でも、新田軍が極楽寺坂切通しで甚大な被害を受け、最後に仕掛けたのが稲村ヶ崎だったことを書きました。おそらく、この十一人は将であって、実際は相当数の兵が死んだと考えられます。北条幕府軍は狭い切通しの上から矢を射かけ、その餌食となった新田軍将兵の屍が累々と折り重なっていたことでしょう。当時のものと推定される人骨も大量に発掘されています。

「昭和34年に多数の人骨が出土したため、地域住民によって十一人塚横の丸石の下に埋葬した」という説明版。

「夜に甲冑を纏った武将の姿を見た。大袖に折れた矢が刺さっていた」とか「馬の嘶きを聞いた」という話を付近の住民の方から聞いたことがあります。あくまで「聞いたこと」ではありますが……。

成就院の墓地もあって、夕暮れ時は雰囲気満点です。

これも聞いた話ではありますが、関東大震災のとき、たまたまこの切通しを通りかかった旅芸人の一座が地震による崖の崩壊で生き埋めになったそうです。当時のことですから重機もなく、震災後の混乱もあって行方不明者の捜索などは行われなかったようです。つまり、その方たちは今もこの道の下に埋まったままなのです。これは、ある郷土史研究会で考古学の先生が余談としてお話されたことですので、そういい加減な話ではないと思います。

この極楽寺坂切通しは人の往来もある生活・観光道路ではありますが、時間帯によってはトワイライトゾーンに紛れ込んだかのように感じる場所です。

極楽寺と忍性

さて、この切通しを語るとき、極楽寺と忍性についてふれないわけにはいきません。

今では、山門も小さな寺ですが、かつて鎌倉時代は幕府の庇護を受けた大寺院でした。

忍性菩薩坐像

時代は新田義貞の鎌倉攻めより数十年遡り、北条氏全盛の時代です。

忍性は、もともと奈良の西大寺で叡尊に師事した真言律宗の僧です。非人に施粥をおこなうなど、今でいえば社会福祉事業に力を入れていました。1259年に北条重時の招聘に応じて鎌倉に来て、1267年には、それまで浄土宗の寺だった極楽寺を真言律宗の寺として開きました。(真言律の寺でありながら浄土門風の寺名なのはそのため) 幕府の庇護のもと、らい病患者(当時はハンセン病とその他の皮膚病を区別できていなかったようですが、親族に見捨てられ、社会から疎外された人々でした)の救済のための療養所を設け、以後20年間に46800人を治療したと云われています。

一般的には、非常に慈悲深い僧という評価を受けていますが、一方では否定的な見方もあります。忍性の極楽寺は鎌倉幕府の庇護を受けた大寺院で、様々な特権を持っており、その一つが極楽寺坂切通しの土木整備事業を行う代わりに、通行税(関銭)を徴収できたようです。土木工事には治療中のらい病患者や非人を使ったとも云われています。

右側の階段から成就院山門に上がってゆく側道が、かつての切通し旧道の名残りで忍性たちが整備していた道の一部と推定される。舗装道路は近代以降の道。

そんなことから権力にすり寄って利権を得、患者や非人を奴隷のように扱って営利事業をしていた、と見る向きもあります。しかし、私は前者の評価を支持します。忍性が奈良で活動していた時期から多くの人々(特にらい病患者や非人)を救済したのは様々な文献を合わせ見ても信用できます。師の叡尊は、「良観房(忍性の通称)ハ慈悲ガ過ギタ」と言っています。(『興正菩薩御教誡聴聞集』) 僧は宗教活動が本分なのに福祉活動に傾倒し過ぎていると弟子を愛しみつつ(?)苦言を呈しているのです。46800人を治療したという治療院の建設、薬の購入(新薬の研究開発もおこなっていた)には相応の資金が要ります。そのために働ける程度の軽症患者(らい病の初期には通常の活動が可能)や社会から疎外された人々の力を活用して土木工事を行い、それによって得た権利として関銭を徴収し、それを福祉事業にあてたのです。今でいえば立派なNPO法人です。私は『面の血脈』という小説で忍性に登場してもらい、その辺りを描きました。

かつて極楽寺のあった場所は鎌倉の辺境で、死人を弔う(あるいは放置した)場所でもあり、極楽ならぬ地獄谷と呼ばれていたとも云われています。皮肉なことにテレビドラマ「俺たちの朝」や「最後から二番目の恋」でもロケ地として使われました。青春や恋愛物語の背景に、どこかじめっとした谷戸の気配を感じたのは私だけでしょうか。古都鎌倉と言われていますが、神社や寺院の建物は鎌倉幕府の滅亡とともにほとんどは焼失し、今ある建築物は江戸時代に再建されたものばかりです。鎌倉が世界遺産登録にあと一歩でたどり着けなかったのも頷けます。(鎌倉は歴史上重要な地ではあるが、何も残ってないじゃん、とICOMOSに言われたのだと私は思っています) それでも、「切通し」や「やぐら」は中世の時代に生きた人々が土地を削って造ったもの。中世の人々のたしかな痕跡なのです。山肌の崖地には彼らの血と汗が染みつき、切通しで戦い、敗れた者たちの屍が今でも埋まっているのです。新田軍の将兵は上野国(現在の群馬県)から遥々遠征してきました。幕府軍の反撃で倒れた者たちはどんな想いを抱きながら故国から遠く離れた鎌倉の地の下に眠っているのでしょう。夕暮れ時に切通しを歩いていると、あの何とも言えない不気味さ、怖さが湧きあがるのは、崖地に摺りこまれた彼らの声なき叫びが私の胸を騒がせるのかもしれません。怖いけれど知りたい、感じたい。これからも、土地に刻まれた記憶、鎌倉のトワイライトゾーンを、怖いもの見たさで訪ね歩きたいと思っています。

『面の血脈』は御霊神社の「面掛行列」という祭事を下敷きに鎌倉時代から現代までを描いた小説です。ぜひ読んでいただきたいのですが、ここでも『オリンポスの陰翳』の第一刷が完売にならないと出版できないという私自身の現実があります。ですので、まずは『オリンポスの陰翳』をよろしくお願いいたします。