奈留島

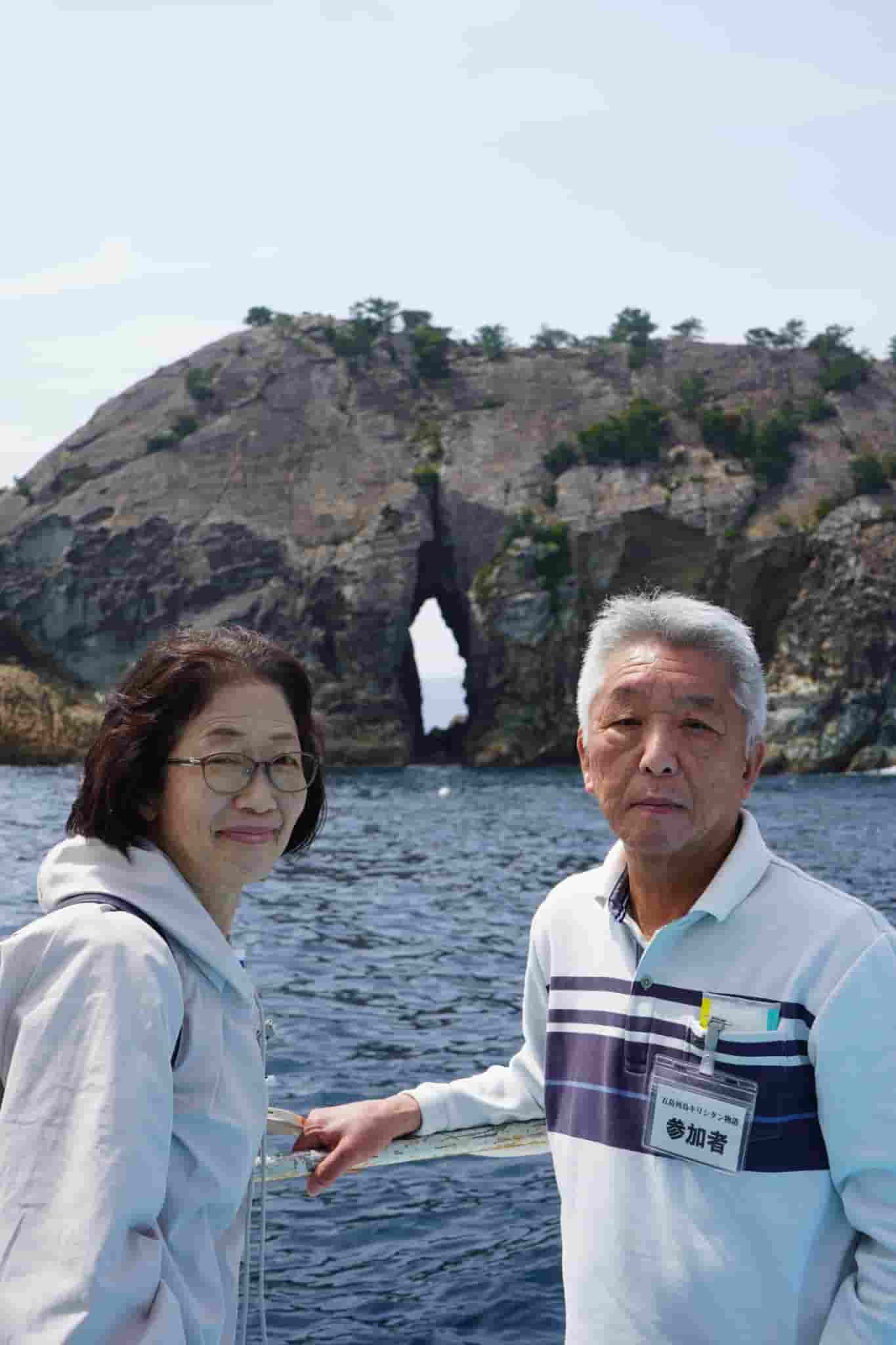

奈留島(なるしま)を目指して海上タクシーは飛沫を上げる。

船長さんとガイドさん。

■付録「瞳を閉じて」

ユーミン(荒井(松任谷)由実)の「瞳を閉じて」は県立奈留高の生徒の「校歌を作ってください」という希望を受けて出来た曲。(詳細はコチラ)

今、瞳を閉じて……

(クリックで「瞳を閉じて」が聞ける(動画1分過ぎから曲が始まる))

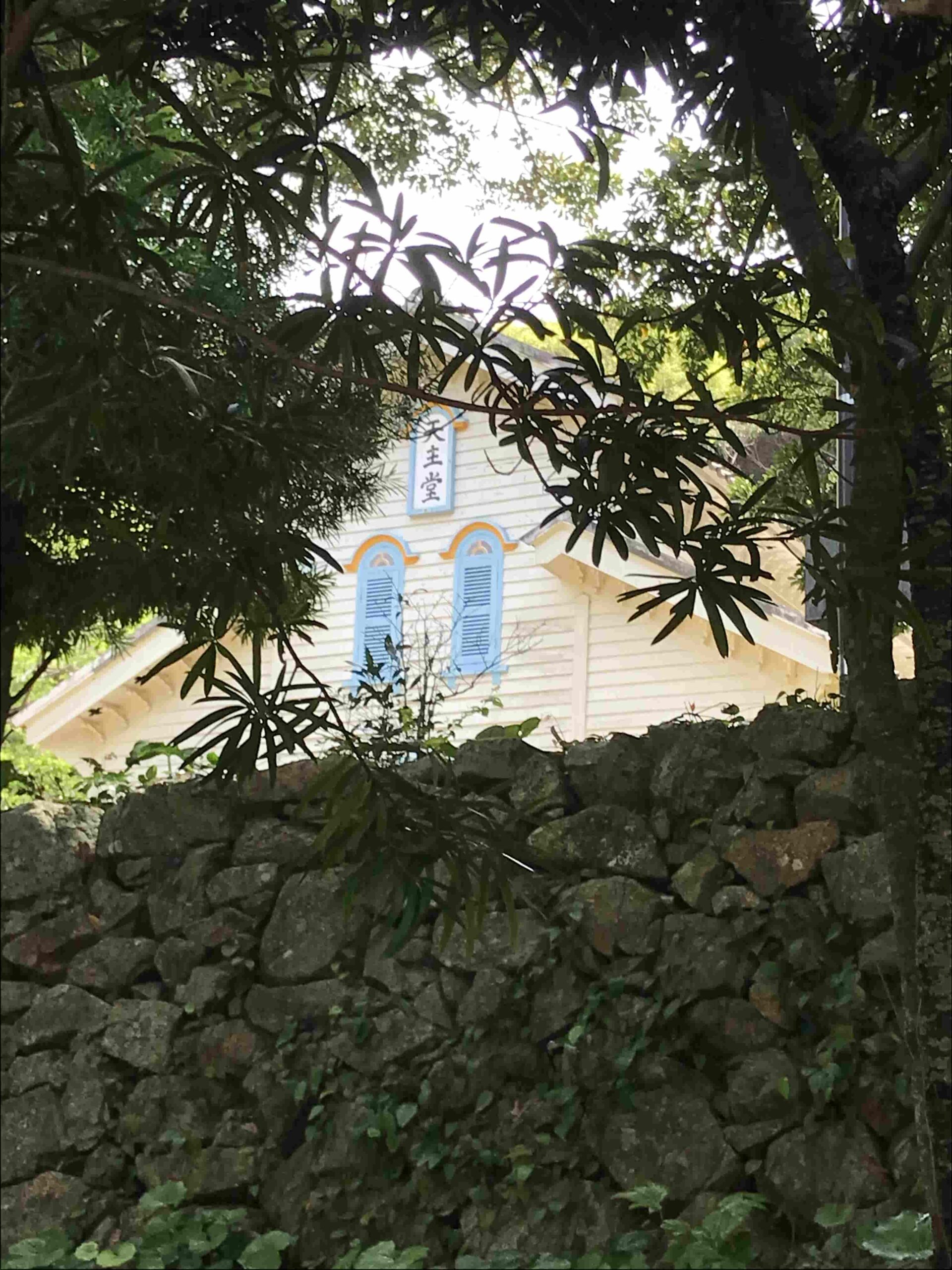

江上天主堂

奈留島の最初の訪問地は江上天主堂(地図)

木々の間から白い建物が見えてくる。

それが江上天主堂だ。

江上(えがみ)天主堂の歴史は、1881年(明治14年)3月に潜伏キリシタンの4家族が洗礼を受けたことにはじまります。かれらの先祖は、江戸時代末期に大村藩領(現在の長崎市外海(そとめ)方面)から移住してきたのでした。そのころ江上地区には教会がなかったため、信徒の家でミサがおこなわれていましたが、1906年(明治39年)、現在地(奈留(なる)町大串1131)に簡素な教会が建てられました。本格的な教会が建築着工されたのは、1917年(大正6年)でした。当時の信徒は40戸から50戸でしたが、各地で教会建築をしていた鉄川与助に設計施工を依頼し、信徒たちはタブの木を伐りはらって敷地を造成しました。建築資金はすべて、キビナゴの地引網(じびきあみ)で得た収入などを出しあい、翌1918年(大正7年)3月に完成させました。(以上 五島市ホームページより)

この辺りは、かつて湿地帯だったとあって高床式の構造になっている。

堂内の写真はwikioediaより

奈留港付近までもどって昼食。

再び海上タクシーに乗船。

奈留港を出ると海食洞窟が見えてくる。

この洞窟に打ち寄せる波が、大音響で「鳴る」ことから「鳴る島」と呼ばれ、「奈留島」という地名になったとのこと。(ガイドさんの言)

キリシタン洞窟(若松島)

そして今度は若松島沖を目指す。(地図)

船上からキリシタン洞窟を見る。

この洞窟は、潜伏キリシタンの信仰と弾圧の歴史を今に伝える重要な場所です。幕末から明治初期、長崎各地でキリシタン弾圧が起きていました。明治元年(1868年)、「五島崩れ」と呼ばれる弾圧の際、3家族12人が迫害を逃れてこの洞窟に身を隠しました。若松港から船で10分の場所にあるこの洞窟は、奥行き50m、高さ5m、幅5mの十字型。海岸からは入口が見えず、絶好の隠れ場所でした。しかし、ある朝の炊事の煙が漁船に発見され、彼らは捕らえられ厳しい拷問を受けることになりました。この悲しい出来事は、禁教令が解かれる直前に起こりました。昭和42年(1967年)、苦しみに耐え信仰を守り抜いた先人たちをしのび、その悲しみを長く祈念するため、洞窟の入口には高さ4mの十字架と3.6mのキリスト像が建てられました。現在も毎年11月には、土井ノ浦教会の信者を中心に約100名が集まり、ミサを捧げています。(以上 「長崎しま旅行こう」ホームページより)

白いキリスト像が見えてくる。

船が近づいてゆく。

洞窟そのものは船からは見えない。だから身を隠すには都合が良かったはず。だが……。

信徒でないにもかかわらず……。

何か神々しいものを感じる。

キリシタン洞窟から、さらに岬の先端へ行くと……。

ハリノメンドという場所があるという。

五島弁で穴のことを「メンド」と言うらしい。つまり“針の穴”という意味だそうだ。波の浸食によって出来たその穴が、マリアが幼子イエスを抱いている姿(聖母子像)のシルエットに見えるのだという。

近づくにつれ……。

なるほど……。

たしかに、今まで何度も見てきた聖母子像のシルエットと重なってくるから不思議だ。

クルーズは、まだ続くが、ページサイズが大きく(重く)なってきたので、次のページへ続ける。

<< 前ページ(P8)へ戻る 次ページ(P10)へ続く >>

■各ページへのジャンプ

P1 羽田から長崎へ

P2 頭ヶ島

P3 中通島1

P4 中通島2

P5 福江島

P6 縦断クルーズ1

P7 縦断クルーズ2

P8 縦断クルーズ3

P9 縦断クルーズ4

P10 縦断クルーズ~みやこ別邸

P11 福江島 井持浦教会

P12 福江島 大瀬崎灯台

P13 福江島 堂崎教会

P14 長崎 夜景

P15 長崎市内巡り1

P16 長崎市内巡り2 孔子廟・オランダ坂・眼鏡橋

P17 長崎市内巡り3 出島・歴史文化博物館

P18 長崎市内巡り4 梅月堂・二十六聖人記念館 Fin