■前回までのあらすじ

かつて大学で考古学を学んだ憲二は、恩師、吉田教授と小町裏通りのスナック[段葛]で歴史談義する中、[段葛]の女将(ママ)は鎌倉時代を、まるで見てきたかのように語りだす。

実朝は疱瘡を患い、熱にうなされて自らの首を切られる悪夢を見、自身も兄や父のように殺されるのではないかという疑念を抱く。やがて疱瘡が癒え、鏡に映った自身の顏を見て失望するが、師の栄西から授かった『大唐西域記』に、未知の西域への憧れを育む。武芸も好んで励んだが、義時の前では武芸下手の和歌好きを演じ、兄の二の舞を避けようとした。和田義盛が乱を起こすが、幼なじみの和田朝盛からの手紙で、和田に謀反の心はなく、ただ義時への抵抗だったことを知る。しかし、義時の力で乱は抑えられ、和田は滅んだ。 陳和卿(チンナケイ)という宋国出身の僧が、実朝に面会を求めてやってくる。義時は、それをよく思わなかったが、宋に憧れていた実朝は喜んで和卿を受け入れて話を聞く。和卿は、実朝に「宋へ行こう」と誘いをかけた。

* * *

「吾は前から、宋へ行ってみたかった。だが……」

「船さえ造れば行けますなり」

和卿が周囲をはばかるように見回し、声をひそめた。

「そなた、もしや……、帰りたいのか……宋へ」

布袋尊のような下膨れ顔の中にあるいかつい目をのぞき込む、と「はい」と小さくうなずき、そして「この国にもずいぷん長くおりましたなり」とつぶやくように言って目を伏せた。

「この国の言葉て里ごころ、と申すのてしょうや」

ため息をつく。そのとき倭卿の顔が急に老けて見えた。だが、それは実朝にはあまりわからない気持だった。まだ里から出て暮らしたことがないのだから……。

「そうか」

気持はわかる、という顔をした。だがじつは、ようやく和卿の魂胆が見えたのだった。

「で、造れるのか? 船を」

また和卿の目を見つめる。

「はい、はい、造れますなり、造れますなり」

顔が紅潮し、灯が燈ったように明るくなる。

「ならば、どうすればよい?」

胸の奥におしこめていた熱い想いが、竹の子のように地面を突き破って顔を出す。だが、落ち着かねばならない。事を成すのは容易なことではないのだ。熱くなった想いを冷やそうとする。

「私ひとりてはためてすなり。大工を十人、いや二十人。それと材木が要ります。屋敷を三棟建てるくらいの……」

身振り手振りが大きくなる。どうもこの男は、気持が昂ぶるとそうなるようだ。

「それは宋で使われている船だな?」

「はい、はい、この国ては唐船(カラブネ)といわれているものなり」

手をおおきく広げる。

「それは、吾らが国の船とどう違うのか」

前からそれが知りたかった。遣唐船のような吾が国の船は、何度も渡海に失敗したうえで数度に一度ようやくかの国に着けるものらしい。なのに宋の国の船であればほとんど失敗なく行き来できるという。

「ご説明申し上げますなり。ても、少々時が要りますなり」

勿体ぶるような顔でうす笑いを浮かべる。そうやって陳和卿による造船の講義が始まった。

「倭の国の船は風下へしか行けませぬなり」

「それはそうであろうの」

当たり前ではないか、という顔を実朝は返した。

「てすが唐船ならば風向きに対して横へ、いや、横から少したけ風上に向かってゆくこともてきますなり」

得意げな顔で実朝を見返す。

「そんなことがなぜ出来る」

出来るわけなかろう、と思った。

「てきるのてござりますなり」

得意げな顔をして笑みを浮かべる。そして手のひらを船底の形にして説明し始めた。

「倭の船の底、このように平らなり」

下になった手の甲をさらりと撫でる。

「ところが唐船にはこのような出っ張りがございますなり」

船底に見立てた手の甲にもう片方を手刀にして添える。

実朝は和卿の手先を見つめた。

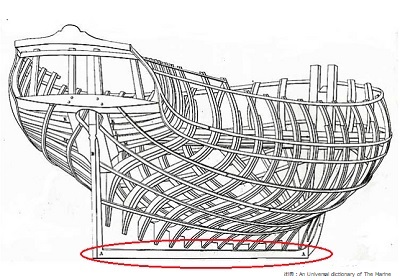

「これを竜骨と申しますなり」

「竜骨?」

「はい、竜の背骨に似ているのてそう言うなり」

船底に沿って縦に出っ張りを設(シツラ)えてあるという。

「これて船が横に流れるのを止めるなり」

風が横から吹いているとき、倭の船であればそのまま横滑りするように押されてしまうが唐船の場合、はす向かいに引っ張る力が帆に働き、横に流れる力を竜骨が止めることで前に進む力だけが働く、と和卿は説く。だが、

「ようわからぬ」

実朝は腕を組んで首を横に振った。

「ふむ、将軍様が、わからない、仰るの、よくわかりますなり」

しばしご猶予を、と言って、その日和卿は御所を下がっていった。

竜骨

*

「あ奴は、やはり曲者(クセモノ)でしたぞ」

北条義時は下座に侍りながらも実朝を諫めるような口調だった。将軍の下に就く執権とはいえ実朝にとっては叔父でもある。

「陳和卿のことか?」

実朝はうんざりした顔を隠せなかった。いずれ義時がそんなことを言ってくるとは思っていた。

「たしかに東大寺の再建には功績があったようにござります。それで播磨国など五つの荘園を賜ったそうですが、それを大勧進職の重源に寄進して奴はその営みだけを行っていたそうです……」

「ならば奇特な男ではないか」

実朝は義時の言葉を遮るように言った。荘園を自らのものにせず管理し、そこで生まれる富のひとふしを造営の資金に充てていたとなれば褒められてもよいくらいである。

「ところがでござる。荘園の山林から材木を流用したとして訴えられていたそうにございます。おおかたこのたびも勧進職を失って鎌倉へ逃げてまいったのでございましょう」

義時は苦々しい顔で吐き捨てるように言った。

「なに、材木?」

「は、なんでも船を造るため、とかで……」

――船か。やはりな……。

「べつによいではないか。人を殺めたわけではなし」

言ってしまった、と自分でも冷やりとしながら義時の顔をうかがう。が、義時は顔色ひとつ変えない。

――おまえのように一族を皆殺しにするような男よりはよほどましだ。

可愛がってくれた和田の爺、幼馴じみの朝盛のことを思うと義時への憎悪がむらむらとわいてくる。

「もともと賜った荘園ぞ。材木くらい分けてもらって何が悪い」

「寄進したように装っておきながら、じつは取り戻そうとしていたようですぞ。勧進僧の風上にもおけぬ」

「相州、あいわかった。が、もうよい。和卿がそちの言うような男であったとしても、今、あの者の妙(タエ)なる話は聞くに値するのだ」

「宋のことにござりますな」

「……」

返す言葉につまる。義時の目が鋭くなる。

「ただ、ひとつ気をつけねばなりませぬぞ。東大寺勧進職を追われたとすれば、それは上皇の意にございます。さすれば、そのような男を囲うことは上皇の意に背くことになりますぞ。こころされよ」

最後は義時も捨て台詞に近い言葉を吐いて下がっていった。

――なるほど、上皇に背いていると見られる、ということか……。

上皇方の追う下手人を匿っている、と思われるのは本意ではない。

実朝は東国の武士(モノノフ)がどんなに力をつけたとしても京の院を蔑(ナイガシ)ろにするものではない、と考えていた。

山はさけ海はあせなむ世なりとも君にふた心わがあらめやも

おそらく、父、頼朝も同じであったに違いない。

――なにが「こころされよ」ぞ!

自分のほうこそ上皇を蔑ろにし、いつかは貶(オトシ)めようと企んでいるくせに。

――こころせねばならぬのはそちのほうぞ、相州……。

実朝は義時への憎悪で腹の中が煮えくり返る。だがそのいっぽうで義時がどれだけの人間を粛正してきたかと思うと背筋に冷たいものが走った。

*

梅雨も明け、蝉が鳴いている。

御所の裏手から遣り水が流れ込み、渡殿の下を通って庭の池にそそいでいる。その反り橋のたもとに二人はいた。

「ほう、また造りの細やかな、本物(マコト)の船のようだな」

実朝は和卿の捧げ持つ船の雛形に目を奪われた。それは薄い木の板と細やかな角材で作られ、帆柱には紙の帆もついている。それを見ただけで和卿が工人として優れているのはよくわかった。

「これが唐船にございますなり。そしてここがお話しました竜骨なり」

和卿は雛形船の底を指さした。そこには船底に沿って縦に板の出っ張りがあった。

「これで船が横に流れるのを止めるのにございますなり」

「うむ、たしかにそれはわかるような気もするが、それで船が前に進むようになるとはどうしても思えんがのう」

実朝は唐船の雛形を見つめながら唸るようにつぶやいた。

「ちょうどほどよい風が吹いてまいりましたなり」

昼前になって凪も終わり前浜のほうから海風が吹き始めていた。

「この風ならばこちらから」

和卿は前に立って池の西側に実朝を誘(イザナ)った。今日は薄墨色の作務衣を着、袖をまくりあげている。実朝は立烏帽子は被っているものの着物はくつろいだ水干を羽織っていた。

「今、風は南から。つまり横から吹いております。もしここより倭の船を出せばあちらへ吹き寄せられてしまうなり」

和卿は北にある寝殿側の岸辺を指さす。

「ふむ、であろうの」

和船に限らず木の葉でも散った桜の花びらでも風下に吹きだめられるのは常であろう。

「では、この唐船を試してみますなり」

和卿は言いながら箸のような帆下駄をいじって帆の角度を整える。そして池辺にしゃがみ込み雛形の船をそっと浮かべた。

舳先(ヘサキ)は東、いや、やや南東に向いている。船は横というよりはす向かいから風を受けることになる。縮緬(チリメン)のようなさざ波が池面を北に流れてゆく。小さな唐船が動き出した。紙の帆が風を受けてやや傾ぐ。そしてそのままさざ波を横切るように進んでゆく。

「やや? な、なんと……」

実朝は小さな驚きのうめき声をもらした。

それはあたかも幻術でも見ているかのようだった。