眩しいくらい明るいこの海を、あの若者たちも見ていたのだろうか。

柳田達也は山口県の徳山港から大津島に向かうフェリーの甲板で瀬戸内の海を眺めていた。

船の進行風が強く吹きつけながらも、春の海を照らす陽は明るく、船尾から流れてゆく航跡は眩しいほど白かった。

太平洋戦争末期に回天という特攻兵器があったことは知っていた。だが、その訓練基地が瀬戸内海に浮かぶ小さな島にあることを知ったのは最近のことだった。ひとたび発進すれば二度と還ることのない人間魚雷。その搭乗員となった若者たちは、この輝く海と濃い緑に包まれた瀬戸内海の島山を見ながら逝くための訓練をしていたというのか。想像してみても、今はまだ彼らの心は遠いところにあった。

あの若者たちが抱いた胸のうちを垣間見たい。還らなかった彼らには、それを語ることができないのだから。

戦争を知らない柳田がそんな気になったのは、あの老人と出会ったからだ。

電話が鳴っている。さっきから鳴り続けている。ああ、あれはうちの電話だ、と霞んだ頭の中でようやく思ったとき目が覚めた。

蒲団から這い出て、枕につまずく。ふらつきながら電話にたどり着き、受話器を取った。

「まだ寝とったんね?」

母の声だった。小倉の訛で詰るような言い方だ。

「いや、もう起きようと思っとった」

嘘だ。

「どう、元気にしとったね? あんたが生きとるのかどうかもこっちはわからんもんね」

それはこっちのセリフだ、と思いながら、体には別状ないことを煩わしげに応えた。

「あのねえ、鈴木リフォームちゅうとこから電話があったら、知っとる、って応えとってね」

「知っとる、って何を?」

「トイレ。トイレの改修工事よ」

住宅リフォーム会社の老人宅を狙った悪質営業が問題になってから、業界の自主規制で始まった対応策らしい。発注者が高齢の場合は親族に確認を取るようになったようだ。認知症の老人を騙して商売したのではないという裏をとっておくということなのだろう。

「トイレがどうかしたんね?」

「水洗のタンクが壊れてしまったんよ。どうせ直すんなら”押すレット”ゆうのにしたほうがええって鈴木リフォームの人が言うんよ。ほら、あの押すとお湯の出るやつ」

「ああウォシュレットか。わかったよ。ところでさ……」

今言ってしまおうか、あのこと。

そんな思いがふと湧いた。あらためて電話するより、今ついでにさらりと言って済ませてしまったほうが面倒なしのような気がした。

柳田は北九州の小倉に生まれた。兄弟はなく長男だ。実家は足立山の見える小倉郊外だった。

子供のころから見慣れたその町と山の景色は嫌いではなかったが、小倉、いや九州という土地を出たいと思って東京の私大へ入った。経営学部だったが中学のころから小説が好きで創作研究会という文芸サークルに所属していた。

小説を書き、文芸雑誌の新人賞に応募したこともあったが、せいぜい一次選考を通過するのがやっとだった。小説家になる夢はいったん棚上げにしたが、物を書く世界と繋がっていたくて出版関係への就職を狙った。文芸を柱にしたような総合出版社は当時人気もあって難しかったが、アウトドアや旅行関係の分野を中心にしながら文芸も扱っている中堅の出版社に何とか入った。

広告営業部で最初の十年は仕事漬けで過し、親にはいつになったら結婚、と言われ続けたが、四十を過ぎてからは何も言われなくなった。読書、一人旅、一人酒が好き。やたらに男っ気を振りかざす九州男児の気風が嫌いで故郷を飛び出してきたはずなのに、同僚の女性達に言わせると、やはり九州男児だという。それが好意的な意味ではないことも柳田はわかっていた。少なくとも柳田の外見で好意を寄せてくる女はいなかったし、それを期待したこともなかった。犬に喩えればスマートな洋犬ではなく、雑種の日本犬だと自分でも思っていた。

父は十年前に逝き、今、母は小倉に一人で住んでいる。柳田が東京でマンションを買うとき、それを母に言いだしにくかった。故郷(くに)には帰らないぞ、と宣言するようなものだからだ。しかし、母は喜んでいた。気丈なところを見せて強がっていたのかもしれない。家を持つちゅうのは、一人前ちゅうことよ、と、わざとらしい笑い声が電話の向こうから聞こえた。

このまま東京で暮らし続けたい。故郷は窮屈でつまらない所と感じていた。東京での生活のほうが長くなり、故郷は遠くなっていった。

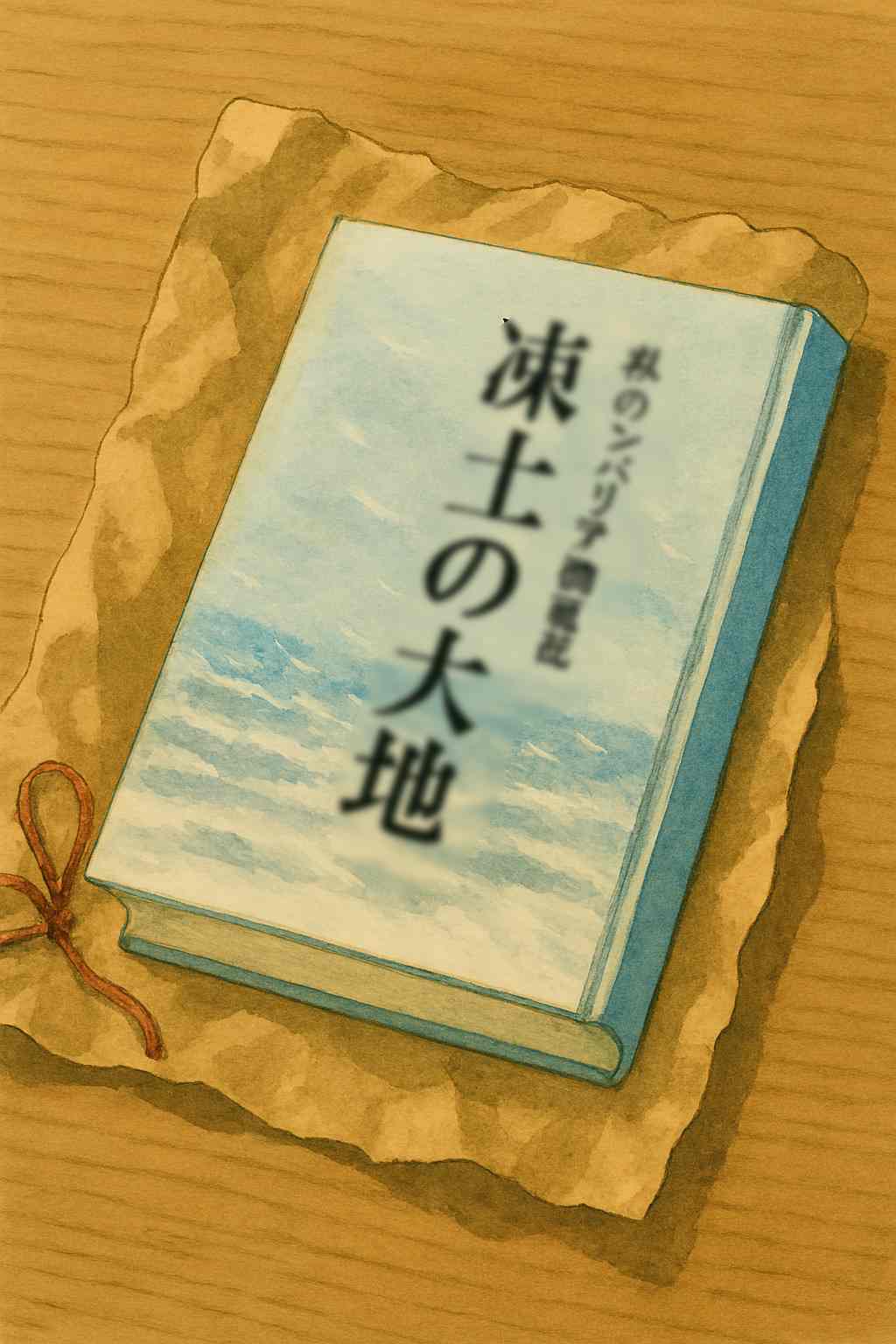

出版社に入ったのは、いつか文芸に係わる仕事をしたいと思ったからだ。しかし仕事は一貫して広告営業。無我夢中で営業をしていた十年が過ぎ、精神的にも少し余裕ができたころ、小説を再び書き始めた。筆名を使って他社の新人賞にも応募してみたが、芳しい結果は出なかった。やはり自分には才能がないのか、と思うようになったある日、手紙のやり取りなど滅多にない親戚の伯父から大判の封書が届いた。何枚も重ねた包みを開けると一冊の本が出てきた。布張りハードカバーのその本は著者名が伯父になっていた。

伯父がシベリア抑留からの帰還者であることは聞いていた。その十年間に及ぶ体験を書いて自費で出版した本だった。

あの伯父が長文を書いたということが、まず驚きだった。どうせ素人の、と思いながら、ぱらぱらと頁をめくってみた。自分史、戦争体験を綴った自費出版本はよくある。適当に斜め読みして、後書きだけ読んで終いにしようと思った。あんのじょう素人の拙い文だった。読み始めていきなり赤ペンで直したくなるほどだ。

だが、行を追ううち、いつのまにか、目が次の行へと曳かれていった。それまで語ることのなかった胸のうちを、素直に吐露したのだと感じた。シベリアで生きてゆく肉体の過酷さはよく話に聞く。著名な小説や映画でも見聞きしている。だが体験した者にしか知り得ない、心が凍えてゆくようすが、干からびた文に込められていた。人の心を揺さぶるのは文の巧拙ではないことを思い知らされた。拙い言葉が心に響いた。敵わない。負けた、と思った。作った言葉はどんなに磨きあげてもこれには勝てない、と思った。

自分が今まで書いたものは何だったのだろう。これまでフィクションを書いてきた柳田の気持ちは打ちのめされた。

一方、会社のほうは、柳田が広告を担当していた雑誌が休刊となり、広告営業部も再編の嵐が吹き荒れ始めた。社内だけでなく、他社も巻き込んだ事業統廃合が行われるという噂が広まり、退職金割増という条件付きで希望退職の募集が始まった。

もともと広告営業がやりたかったわけではない。

潮時だ、と思った。

「なんね、会社辞めた? あんた何考えとるん。これからどうするんね」

どうしてという問い詰め、やがて激高した母の小倉言葉が電話の向こうから噴出した。だがそれに応じる気力ははじめからなかった。ひたすら聞き、母の言葉があらかた出尽くした頃合いを見計らって「詳しいことはまた連絡するけ」と押し売りの電話を切るように受話器を置いた。

静けさの戻った部屋の中、耳の奥では母の声がまだ反響していた。

すっかり目が覚めてしまい、蒲団に戻る気はなくなったのでパソコンのスイッチをオンし、コーヒーを入れにいった。会社を辞めてからはインターネットとメールだけで、かろうじて世の中と繋がっていた。朝起きて柳田が最初にする日課はパソコンを立ち上げること。それは部屋の窓を開け放ち、外の空気を入れることに似ていた。

コーヒーを入れて戻ると、画面にメールの着信を報せるアイコンが点滅していた。どうせ広告宣伝や迷惑メールの類だろうと思いながらチェックする。と、未読メールの中に〈お誕生日おめでとう〉というタイトルのものがあった。

そうか今日は俺の誕生日だったか、と思いながら差し出し人を見て、やっぱり、と気落ちする。契約しているプロバイダーからのバースデイメールだった。登録してある生年月日で自動配信されるものだ。しかし考えてみれば、最近自分の誕生日などこんな形でないと気づかないものだな、と思いながらコーヒーをひと口すする。またひとつ歳をとってしまった。〈人生の終着点まであと○日〉とカウントダウンされているような気がする。何かに迫られ、追い立てられているような気がした。

柳田がこれまで書いてきたフィクションはしょせん造り物、虚構の世界。だが事実には力がある。会社を辞めるのと同じくらいの決意で小説と訣別した。

伯父の本を見たことで、表現し、それを誰かに見てもらうということはプロ作家だけのものではない、という想いを強くした。自身の筆を折り、これからは編集者として本作りに係わってゆこう。万という単位で売らなければ成り立たない商業出版とは違う形の出版もあるのではないか。げんに伯父の本は柳田にとって意味のあるものだった。やってみよう。人生の進路変更をするには少々遅いかもしれない。だが、今やらなければもう二度とそんな気力が湧いてくることはないような気がした。

会社ではこれまで編集の経験はなかったが、学生時代の創作研究会でずっと同人誌の編集に係わっていた。印刷屋との交渉もやった。入社してから十年間の苦労を思えばできないことはない。

都合のよい三段論法と自認しながら柳田は決心した。

扱う本のほとんどは自費出版という形になるだろうが、商業出版とは違うということを顧客にも十分説明し理解してもらう。たとえ数は少なくとも誰か第三者に読んでもらうことに意味はある。ベストセラーだけが本ではない。そんなコンセプトの小さな出版社をやってみよう。幸いこの業種は大きな投資が要らない。退職金は当面の生活費に充てられる。編集作業に必要なパソコンと編集ソフトさえあれば自宅のマンションで始められる。世の中では団塊世代が第一線を退き、自身の足跡を残したいという商機もあるのではないか。そんな打算も頭の片隅にはあった。

インターネットにホームページを出し、タウン誌に広告も出した。

ぽつり、ぽつりとだが、反応が出始めた。ホームページには若い人からの問い合わせが、そしてタウン誌を見たという人は高齢者が多かった。

「すごい小説を書いた。絶対売れる。あなたの会社で企画出版して欲しい」

一番最初の反応はそういうものだった。いちおう原稿を読ませてもらった。正直のところ、これならば自分が書いたもののほうがましだ。そう思ってまずは自費出版を勧めた。だが納得しない。何度か喧嘩腰の電話が続いたが、やがて「じゃあ他へ持ち込む」と言って連絡は途絶えた。最初の商談は不成立だったがかえってほっとした。

それでも手ごたえは少しずつ出始めた。だが、まだ経営として成り立つまでにはほど遠い。穴埋めに、懇意にしている印刷会社と手を組んでチラシ広告も手掛けるようになった。だが、やはり伯父のシベリア抑留記のような拙くも力のある文に飢えていた。読者の数は少なくともいい。著者にとっては一生に一度だけの本かもしれない。そこに心を揺さぶられる人が必ずいるはずだ。そんな読者と著者の橋渡しをしたい。それが偽りのない柳田出版の創業理念だった。

「燗酒を常温で、ですね?」

見ただけでこちらの耳たぶまで痛くなりそうな太いピアスについ目がいってしまう。そんな女子店員がマニュアルどおり復唱した。

柳田は「お酒を常温で」と言ったのだが、いつものことなので違和感を覚えながらも「うん」と応えた。メニューには冷酒と燗酒の二種しかなく、燗酒の下にカッコ書きで〈常温でもご提供いたします〉と書かれてあった。

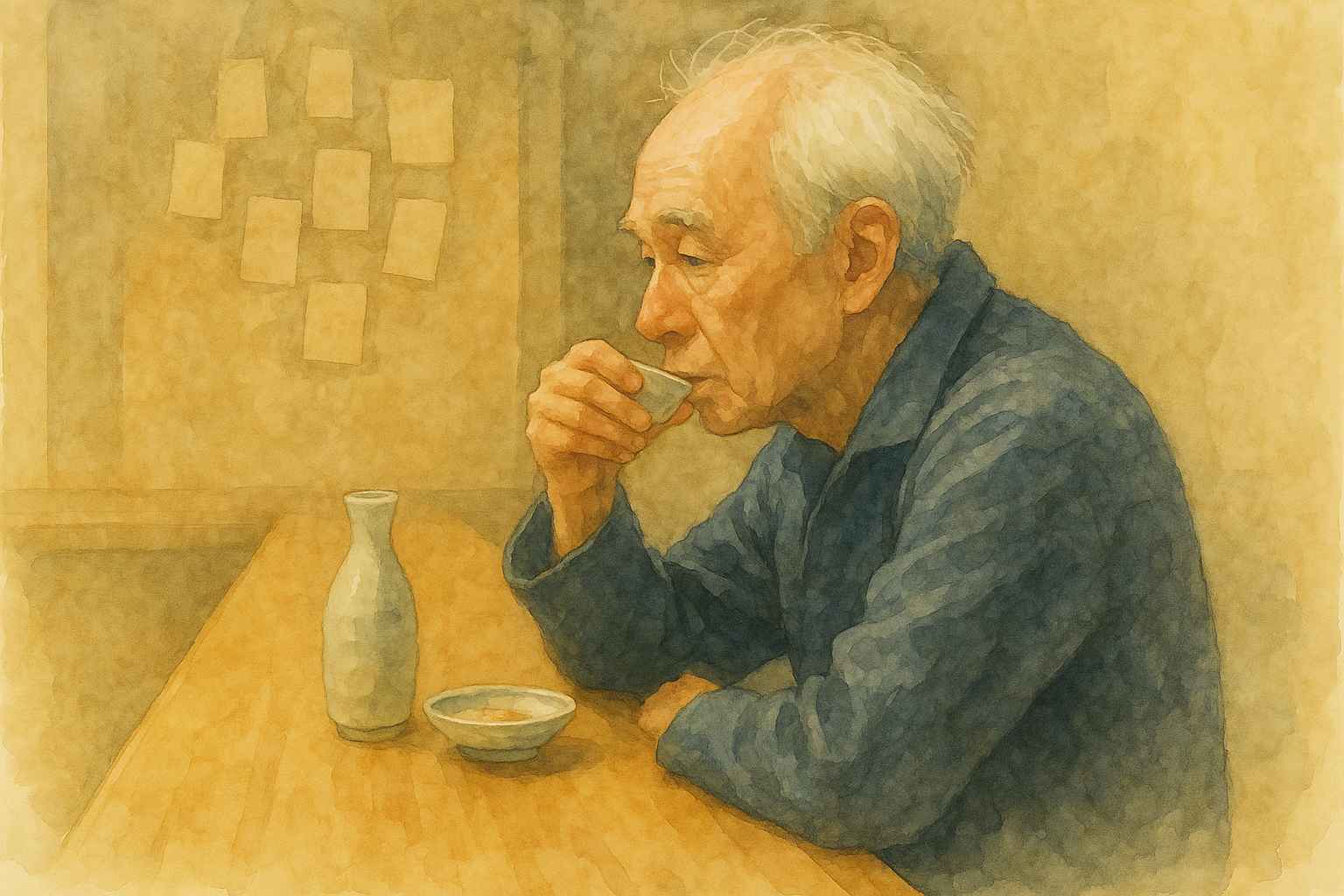

ひとり酒の好きな柳田は自宅近くの居酒屋へよく行く。昔は主人とカウンター越しに話せる小さな居酒屋へよく行った。だが最近はそれも煩わしくなり、メニューが写真カタログのようになったチェーン居酒屋のほうが落ち着くようになった。ときには顧客の原稿を読んだり、ホームページに掲載する自分のブログ原稿を推敲しながら飲むこともある。そのためには主人とカウンター越しに会話するのは煩わしいだけだ。

その店は、大卒風の若い雇われ店長が切り盛りしていた。就活で連戦連敗のすえやっと外食産業に飛び込み、厳しい研修を経て店長になってゆくドキュメント番組をテレビで見たことがある。きっとこの店長もそうなのだろう。注文したいという顔をしない限り不必要に話しかけてくるようなことはない。それでいて愛想が悪いわけではない。そんなところが気楽で居心地が良かった。

客のざわめきがかえって孤独を感じさせる。だが、それも望むところだった。自分だけの世界に浸れるのは心地よかった。

そして、そのときも浸っていた。

瀬戸物の触れ合う堅く小さな音がした。ふと隣に目をやると、薄い白髪頭の老人が、徳利をカウンターに置いたところだった。そこにはぐい飲みと突出しの小皿だけがささやかにあった。

老人はかなりの高齢に見えた。

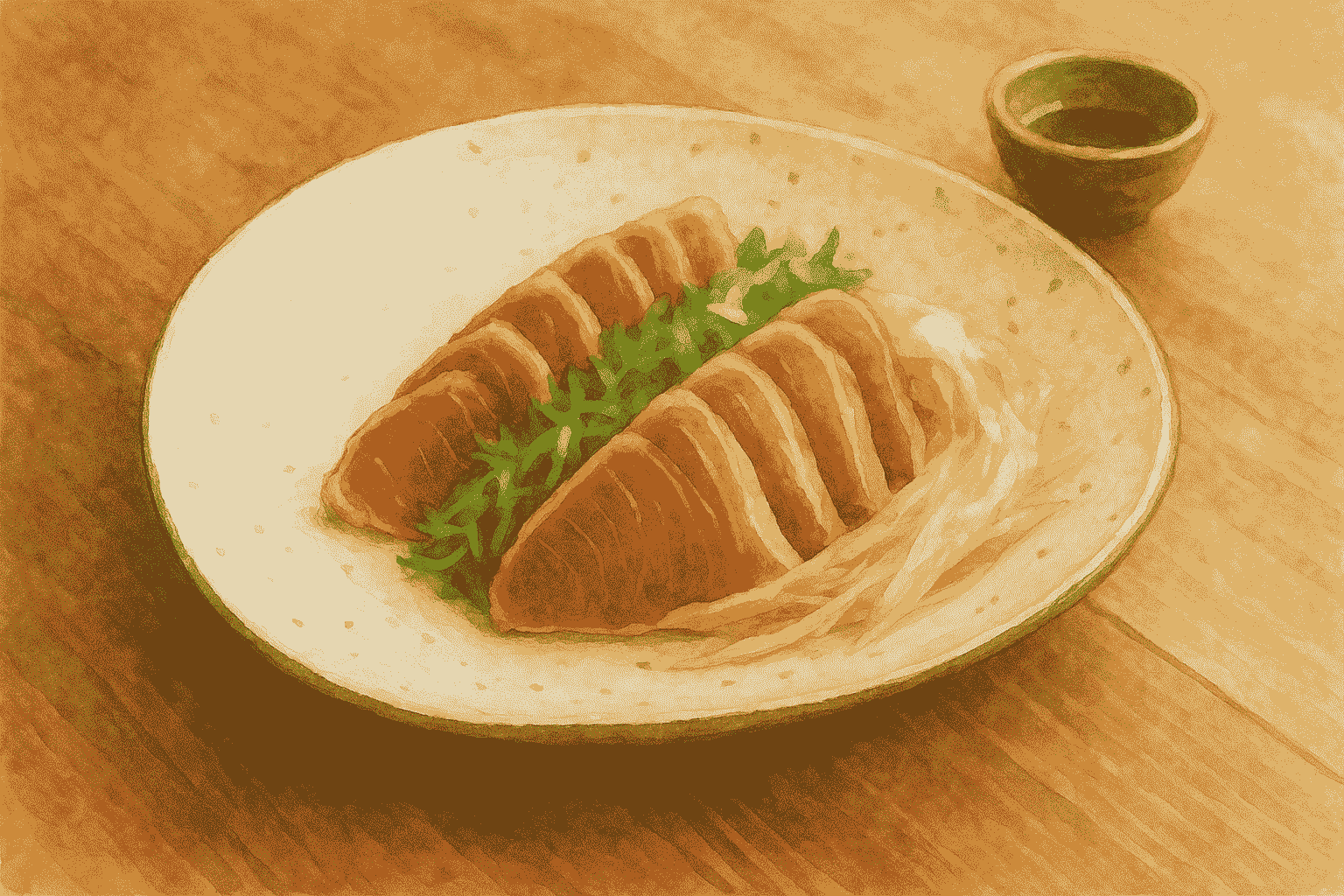

「初ガツオのタタキでございます」

背中から店長の声がした。柳田がさっき注文したものだ。

「お好みでポン酢をお使いください。以上でご注文は宜しいでしょうか?」

暑苦しい愛想はないものの卒がない。

「初鰹、ですか」

隣の老人が小さく呟いた。

「ええ、まあ、初とは言っても、ここのは冷凍ものでしょうけどね」

ひとり酒を楽しんでいた柳田は、少々煩わしく思いながら応えた。が、老人はそれが聞こえなかったかのようにじっと前を見つめたまま続けた。

「最後に何が食べたいですか? と聞かれましてね。鰹の刺し身、と言ったことがあります」

どこか遠くを見つめるような目をして言った。

「最後、といいますと?」

自身の世界にひとり浸るのを楽しんでいたところだ。話し相手欲しさの老人にはつき合いたくない、と内心思いながらも営業の反射神経で口先が応じていた。

「ええ、まあ、これから死ぬ、というときです」

しっかりしているように見えるが、やはり呆けているのだろうか。そんな疑念が過り、適当にあしらってすまそうと思った。

「すみません。突然何を言い出すのかと驚かれたでしょうな」

笑みを浮かべながら柳田のほうへ顔を向けた。深い皺はあったが目線はしっかりとして呆けている顔には見えなかった。

「神潮(かみしお)というのをご存じですか?」

知らなかった。が、知りたいとも思わないという顔で、小さく首を振った。

「神風は知っていても神潮は知らない。まあ、そういうものなんでしょうな」

老人はふっと溜息をもらしながら目を伏せた。

「神風は、あの特攻隊のことですよね」と口先だけで応じる。

「ええ」

太平洋戦争末期にあった神風特攻隊は飛行機によるものだが神潮とは海の特攻である人間魚雷のことだ、と老人は言った。

「私は回天の特攻隊員だったのです」

宙を見つめながら、遠い記憶をたどるように、老人は昔の話を始めた。

人間魚雷、回天は潜水艦から発射される。出撃の前夜、炊事班長から「何か食べたいものは?」と聞かれたという。潜水艦に鰹の刺し身などあるはずないことは百も承知だ。それまで限られた中で、十分満足な食事をさせてもらった。他の乗組員と違って軍神となる回天搭乗員には特別な配慮がされた。もう十分満足だ。ありがとう、という意味をこめて、あるはずのない食べ物を言ったまでだった。ところが炊事班長は「これから毎年、中尉の出撃された日には供えさせていただきます」と声をつまらせ、下を向いてしまったという。

「鰹と言ったのは、精一杯の冗談だったのですよ。もう気を使わんでください、という意味のね」

そう言って老人は深い井戸を覗きこむような目をした。

「あのとき、ああ、自分は軍神になるんだな、と思いました」

特攻隊の生き残りという人たちの話はときどき聞く。飛行機を操縦する訓練を受け、特攻の命令を待つ間に終戦になった。飛行機も不足していた。満足に飛べる飛行機も少なくなり、故障で途中帰還し、非難、中傷を受けたという話も聞く。この老人もその類だろうと思った。だが老人の話は少々違っていた。聞く気もなかった柳田だが、しだいに話に引き込まれていった。戦争体験を綴った自分史は自費出版ではよくある。商業出版でベストセラーになるようなものではない。だがこの老人自身がそれを書くことに意味を見出し、数少ない知人、友人ではあっても老人の隠れていた部分を発見するかもしれない。自費出版の受注につながる客が現れた、と思った。

先月、個人の俳句集を出版してからまだ次の仕事がなかったが、商売のネタが転がり込んだ。契約が決まれば前金も入る。一瞬懐を思い浮かべ、ふわりとそんな気持ちが湧いた。

名刺を渡したところ、知っているという。じつはタウン誌の広告で柳田出版社長の顔写真を見、今日は偶然隣り合わせた柳田に声を掛けたのだという。嬉しかった。

「ぜひそのご経験を自叙伝に書いてください。精一杯お手伝いさせていただきます」

「回天の特攻隊員たちがどんな気持ちで死んでいったか、誰も本当には知らない」と老人はまた遠い目をした。

そうだ、だから書くのだ。その気持ちがわかるのはあなたしかいないではないか。柳田は老人の話に大きく頷き、熱いまなざしで老人の気持ちを煽ろうとした。

「でもね、私は文章を書くのがどうもね」

苦笑いしながら柳田を見る。

「うまく書こうなんて思わなくていいんです。あなたの胸の中にあるものを吐き出してみてください。文章の細かいところは私が直してさしあげます。いや、お直ししてよろしければ、ですがね」

自費出版の顧客候補を目の前にして柳田は躍起になった。今夜のひとり酒はおあずけ。商売、商売、と、もう一人の自分が煽る。

「全てお話ししますから、あなたに書いてもらうことはできませんか」

どうやらその気になってくれたようだが条件が付いていた。それならそれでもいい。代筆料も別途申し受けよう。商売のソロバン勘定と崇高な創業理念が入り混ざって気持ちは昂っていた。だが老人はさらにもうひとつの条件を「お願い」と言って提示した。

「ひとたび発進した回天が帰還することはありません」

敵艦突撃に失敗したときは自爆することになっていたという。自分は戦死したことになっているので本名や現在の身元は明かせない。生き残って今に至る経緯も語れない、という。だが、それではせっかくの特異な体験の信憑性がなくなる。だいいち、なぜ帰還することのない特攻隊員が今ここにいるのだ。柳田としては、先ほどからの話がこの老人の嘘や妄想ではないという心証を得ておきたかった。いくら商売とはいえ、でたらめなものは出したくない。

老人はしばらく黙っていた。胸の中で様々な想いが葛藤しているかに見えた。やがて重い口を開く。

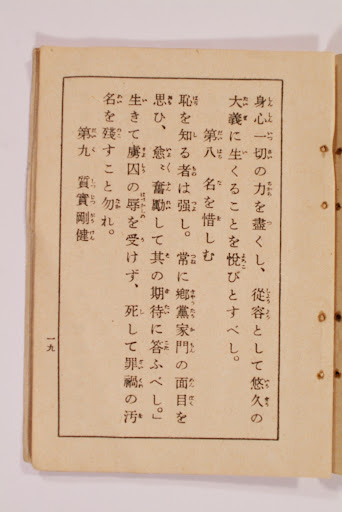

「生きて虜囚の辱(はずかしめ)を受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿れ、という戦陣訓をご存じですか?」

「聞いたことはあります」

かつて日本の軍隊は捕虜となることを潔しとしなかった。捕虜になるなら死ねということだ。その戦陣訓があったためにどれほど多くの日本兵が死んだか。いや民間人にまでそれを強いたとかしなかったとかいう論争が起きたことも知っている。

「私が生きていたことがわかれば迷惑のかかる人達がいます」

ということは……。

「捕虜になられた、ということですか?」

特攻で出撃した男がじつは死なずに生きていた。米軍に捕らえられ捕虜となっていた。それならば、ますます特異な体験で、本としては面白みが出ると柳田は思った。だが、老人は口をつぐんで目を閉じた。そのことについては話すつもりはない、という意思表示のようだ。

「でも、戦死したことになっているあなたは、今こうしてここにいる。なぜですか? それを書くかどうかは別にしても、ぼくとしてはそこら辺の事情がわからなければ書けませんよ」

ある特攻隊員の記録、のインタヴューはすでに始まっていた。

老人は黙りがちだったが、重い口からぽつりぽつりと言葉をもらしはじめた。

「あのころ、本土も空襲を受けて、東京をはじめ焼け野原になった大都市はたくさんあります。誰が生きていて、誰が死んだのか、そんなこと全て把握できていたと思いますか」

隅田川の川縁で身元不明の黒焦げ遺体を次から次へと埋めた、という話を柳田も聞いたことはある。東京だけでも何万という人間が死に、家族ごと亡くなっていれば人の消息など判ろうはずはない。だが、それと老人の今とどういう関係があるというのだ。

「戸籍なんてものは、どうにでもなるんです。まして当時のGHQが関わればね」

GHQ、連合国軍最高司令官総司令部は敗戦直後の日本を実質支配していた。日本人の戸籍をコントロールすることぐらい何でもなかったということか。

柳田は老人の話にひかれた。自費出版の客にはちがいないが、それだけではない強い好奇心が湧きはじめた。

結局、この店で週二回ほどの頻度で会い、話を聞くことになった。

話に夢中になり、注文したカツオのタタキに手をつけていなかったことに気づいた。

「これ、いかがですか。お好きなのでしょう?」

死ぬ前に「食べたい」と言ったものだ。嫌いなはずがない。

「戴けませんよ。あの人は毎年供えてくれたかもしれないのです。私が軍神になったと思って……。その気持ちを想えば申し訳なくて、とても……」

声が震えていた。

柳田は潜水艦の炊事班長という人の想いを想像してみた。そして今、目の前にいる老人を見た。何十年もの間、人に想われるという荷を背負ってきた老人にとって、今、目の前にある魚の刺し身は、ただの刺し身ではないのかもしれない。

磯崎誠。身元を明かせないその老人の仮名だ。本を出すときにはそれを筆名とすることになるだろう。

磯崎は、仲間がどんな気持ちで人間魚雷に搭乗し、出撃していったか今の人に知って欲しいと言った。柳田も磯崎の想いを何としても本にしたいと思った。

「大津島。行ってみませんか」

磯崎の言った大津島は、瀬戸内海に浮かぶ小さな島だ。人間魚雷、回天の訓練基地であり、搭乗員として育った若者たちが潜水艦に乗り込んで出陣していった島だという。

ぜひ行ってみたい。柳田は思った。当然、磯崎も一緒に行ってくれるものと思ったら、勘弁して欲しいと言われた。

懐かしい。もう一度見てみたい景色もある。だがその一方で、二度と見たくないものもある、と老人は苦い胃液を飲み込むような表情で言った。死ぬための訓練をしたところだ。彼にとってはそうなのだろう。柳田は同行してもらうことを諦め、一人で行くことにした。

南の海から聞こえてくる(2)へつづく (8月9日公開済)