朝ドラ「ばけばけ」放送中

9月29日から放送開始した連続テレビ小説『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、ギリシャ生まれアイルランド育ちの外国人教師ヘブン(モデル:ラフカディオ・ハーン)と、没落士族の娘・松野トキ(モデル:小泉セツ)が出会い、言葉と文化の壁を越えて心を通わせていく物語です。

松野トキ(髙石あかり)

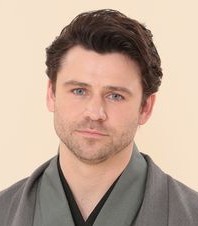

レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)

トキとその家族

このドラマは、小泉八雲ことラフカディオ・ハーンとその妻・小泉セツの人生を大胆に再構成し、フィクションとして描くものとのこと。

主演は髙石あかり(トキ役)とトミー・バストウ(ヘブン役)。へんてこで、あたたかくて、ちょっとだけ怖~い、そんな“ばけもの”たちの物語とのことです。

(参照:NHK公式ホームページ)

実際のラフカディオ・ハーンと鎌倉

ドラマ「ばけばけ」はラフカディオ・ハーンが松江に来てからのことを脚色(大胆に再構成?)して描かれています。実際のハーンは、現在ギリシャ領になっているレフカダ島(彼の名前の由来)で生まれ、その後アイルランドへ渡り、民話の妖精やケルト神話にふれて育ちました。

アイルランド妖精物語に登場する「妖精の輪」

大叔母が破産して生活基盤を失ったことから、移民船でアメリカへ渡るも生活は苦しく、それでも独学で文学や民俗学を学び、やがて新聞記者として活動しながらクレオール文化※に目を向けてゆきます。西インド諸島でクレオールの民俗調査をしながら小説も執筆。そんなハーンの偉業は文学から民俗学、宗教と広範囲にわたっています。日本では「怪談」の作家として知られていますが、それは彼のほんの一部でしかありません。

※クレオール文化:植民地化の歴史の中で、宗主国と被支配国の文化や言語、人種などが融合して新たに生まれた独自の文化。例としては、米国のルイジアナや西インド諸島でフランス、アフリカ、先住民の文化が融合して成立した言語、音楽、料理、宗教など。

1869年にハーンは移民船でアメリカに渡りました。写真は19世紀末のニューヨーク港。

「ラフカディオ・ハーンの生い立ちから来日まで」の詳細はコチラ

そんな彼が、日本へきた直後に鎌倉・江の島を訪れています。

日本の面影(Glimpses of Unfamiliar Japan)

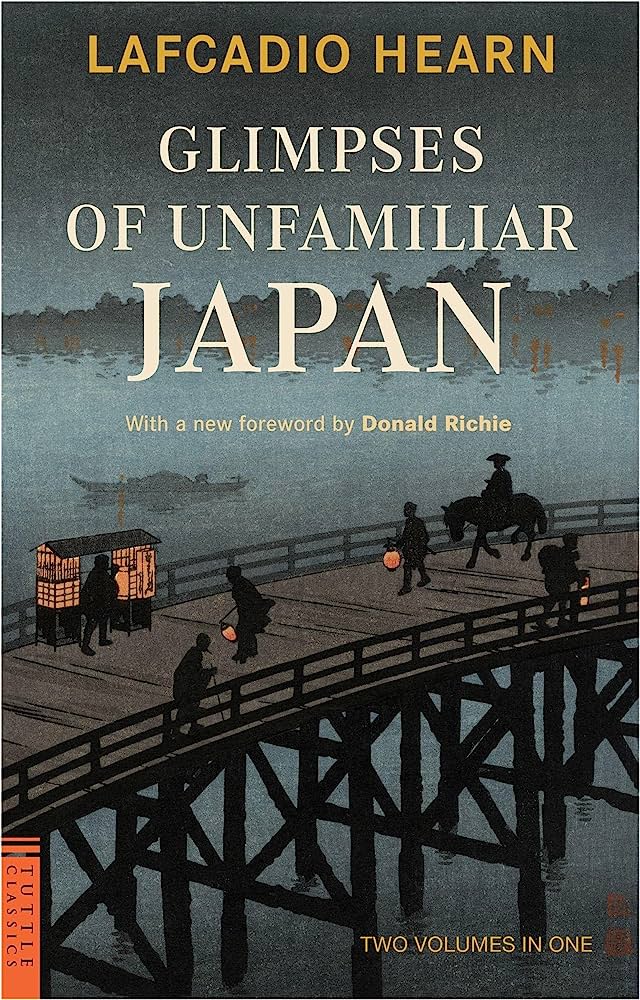

私は5年前(2020年9月)に、当ブログで「ラフカディオ・ハーンの見た江ノ島」と題し3回連載の記事を書きました。きっかけは「切通し(2)の2 ―極楽寺坂とラフカディオ・ハーン―」を書いた時に、ラフカディオ・ハーンが書いた日本見聞録『Glimpses of Unfamiliar Japan(知られぬ日本の面影)』という著作に出会ったからでした。あの『怪談(KUWAIDAN)』を書いた小泉八雲ことラフカディオ・ハーンが鎌倉・江の島を訪れていたことを、その本で始めて知ったのです。(日本語訳は池田雅之訳『日本の面影』、平井呈一訳『日本瞥見記』が出版されています)

『怪談(KUWAIDAN)』表紙

『Glimpses of Unfamiliar Japan』表紙

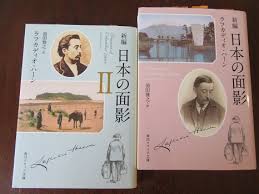

池田雅之訳『日本の面影』

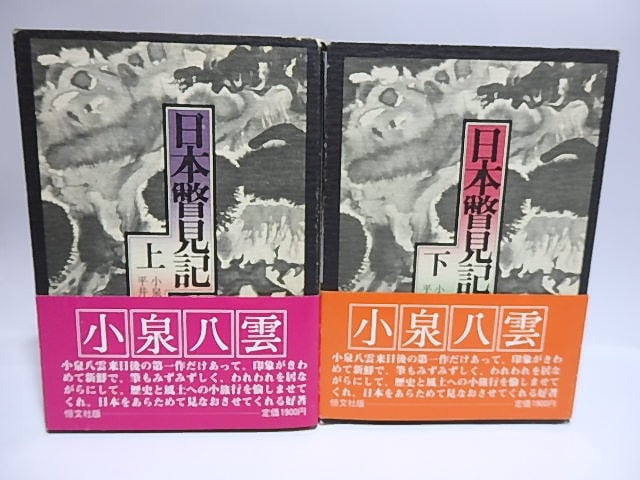

平井呈一訳『日本瞥見記』

池田雅之先生(以下敬称略)の『日本の面影』は、平易で優しい日本語に翻訳されていて、とても読みやすいのですが、『Glimpses of Unfamiliar Japan』の全文を翻訳したものではありません。平井呈一先生(以下敬称略)の『日本瞥見記』は、おそらく全文訳ですが、少々硬いというか古風な日本語訳で、私にとって両者は、帯に短したすきに長し。原文の『Glimpses of Unfamiliar Japan』は少々高価なので購入を躊躇していました。ところが、じつにありがたいことに、原文の全文が米国のプロジェクト・グーテンベルクという電子図書館で無料公開(しかも著作権フリー)されているのです(※)。そこで、この三つの資料を参考にしながら、当ブログで「ラフカディオ・ハーンの見た鎌倉」を連載しました。

※『Glimpses of Unfamiliar Japan』(プロジェクト・グーテンベルク)はコチラ

ラフカディオ・ハーンの鎌倉・江の島訪問(連載(1)から抜粋)

ラフカディオ・ハーンは1890年(明治23年)4月4日、横浜に到着後、間もなく鎌倉・江の島を訪れています。そのときのようすは、『Glimpses of Unfamiliar Japan』の「Chapter Four A Pilgrimage to Enoshima(第4章 江ノ島詣で)」の章に記されています。

ハーンの日本の旅には、アキラ(真鍋晃)という青年が、通訳として同行しています。おそらく、実在した人物と考えられているのですが、その素性や、その後の消息はハーン研究者の間でも、よく分かっていません。明治時代の人物であれば、大抵は調べがつくものなのですがね……。

ハーンは、横浜から鎌倉まで、どのように行ったか『Glimpses』には記されていません。彼は、歩いたり人力車で見て回るのを好み、汽車のような文明の利器を嫌っていました。しかしこの時は、その足取りと行動時間から推測して、おそらく、すでに国府津駅まで開通していた東海道線で大船駅まで行き、そこから先の鎌倉から江の島までを人力車で移動したと思われます。

明治時代の東海道線(川上幸義著グラビアより)

明治時代の人力車と外国人観光客(注:写真の乗客はハーンではありません)

ハーンは俥夫が頭に被っている笠を「white hat which looks like the top of an enormous mushroom(白い、大きなキノコの笠のような帽子)」と表現していますが、なるほど、と思いますね。

当時の人力車の賃料は、一日どこまで行っても75銭だったそうです。1円=1ドルだった時代、外国人にとっては、かなりリーズナブルに感じたようです。

『Glimpses』によれば、おそらく大船駅と推測されるあたりから人力車で出発し、円覚寺、建長寺、円応寺、高徳院(大仏)、長谷寺を周り、それから江の島に向かっています。(横須賀線も開通していましたが、北鎌倉駅はまだありません)

以上は、連載「ラフカディオ・ハーンの見た鎌倉」の(1)を再度ご紹介しました。円覚寺から始まるハーンの鎌倉の旅は連載「ラフカディオ・ハーンの見た鎌倉」の(2)以降で詳しくご紹介しています。

おそらく鶴岡八幡宮あたりを通過したはずですが『Glimpses of Unfamiliar Japan』には八幡宮に寄ったことは書かれていません。ちょっと不思議ですよね。それについては「ラフカディオ・ハーンの見た鎌倉(5)― え? 鶴岡八幡宮に行ってないの? ―」で考察しています。

ラフカディオの旅

小説『ラフカディオの旅』は、ラフカディオ・ハーンが生まれてから、日本へ渡り、松江に向かうまでの40年間を描いています。現在ギリシャ領になっているレフカダ島に生まれ、アイルランド、アメリカと、地球を3分の2 周してドラマ「ばけばけ」の舞台へ入ってゆくまでの彼の人生は波乱に満ちていました。そして、彼はなぜ日本にやってきたのか? なぜ日本に骨を埋めることになったのか? それを解き明かしてゆきます。