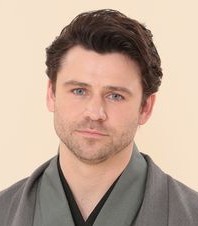

ついにアメリカから英語教師レフカダ・ヘブンが松江にやってきました。トミー・バストウさん演じるヘブンのモデルは、あのラフカディオ・ハーン(小泉八雲)。ハーンの松江での愛称が「ヘルンさん」だったので「ヘブン(天国)」という役名になったのでしょう。

ヘブン役トミー・バストウさん

トキ役高石あかりさん

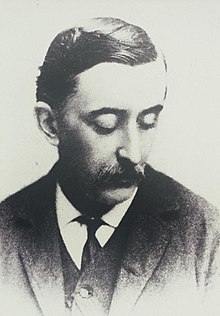

ラフカディオ・ハーン(ヘルン)(左)とセツ(右)

小泉八雲記念館ポスターより

ハーンが松江にやってきたのは40歳のときです。生まれてからの40年間というのは、青春時代を含め、じつにいろいろなことがありますよね。しかもラフカディオ・ハーンという人は、とりわけ波乱万丈の半生を生き抜いてきた後に来日しています。日本では、松江に来てからの小泉八雲としてよく知られていますが、彼の来日以前、そして来日後、松江に行くまでの40年間の足跡を知ることで、彼のより魅力的な人物像が浮かび上がってくるものと思います。

その40年間を描いた『ラフカディオの旅』はコチラ

では、実際のラフカディオ・ハーン(小泉八雲)とはどんな人だったのでしょう?

若き日のラフカディオ・ハーン

39歳のころのラフカディオ・ハーン

来日後のラフカディオ・ハーン

実際のラフカディオ・ハーンの生涯は波乱万丈

①ヨーロッパ時代(19年間)

ハーンの生まれたレフカダ島

ハーンはイオニア海の現在はギリシャ領となっている島で生まれ、2歳でアイルランドへ移住。アイルランドのケルト神話や妖精譚の世界に触れます。カトリックの神学校時代、16歳の時に左目を失明。養育者であった大叔母の破産により路頭に迷います。

太陽の燦々と照るギリシャからやってきたハーンは、どんよりと雲ったアイルランドをどう感じたでしょう。

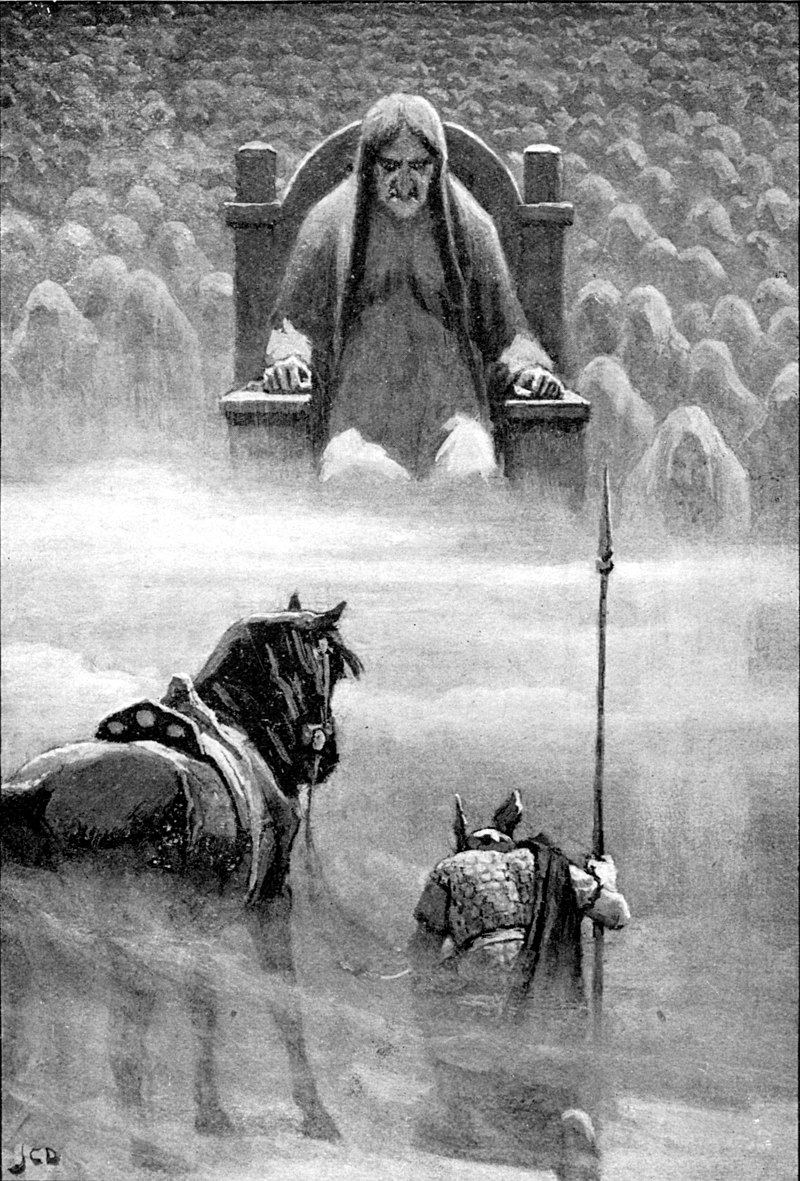

ケルト神話の世界

多神教の神々や英雄たちが繰り広げる冒険や戦い、恋、魔法、死者の国や異界に、少年たちは魅せられます。

②アメリカ時代(20年間)

19歳のとき、移民船でアメリカへ。ニューヨークへ着いてからの数ヶ月、もしくは2年間は本人も語ろうとせず、記録も乏しい謎の期間です。

19世紀末のニューヨークにあったファイブポインツ地区は、犯罪の多いスラム街でした。

シンシナティーへ移り、有色人の女性と結婚(当時、法律上は白人と有色人の婚姻は認められていない)。その後離婚。新聞記者としてスタートすると、生々しい殺人事件の記事の描写で一躍有名になりました。ニューオリンズに移住してからはクレオール文化※の研究に励み、タウン紙の小新聞社から大手新聞社の文芸部長としてスカウトされると、仏文学の翻訳、書評で活躍します。やがてクレオール文化の研究熱が嵩じて西インド諸島のマルティニーク島を訪れると、その熱帯の世界に魅せられ、2年間滞在しました。(同時期に、画家のゴーギャンも同島を訪れています)

※クレオール文化:植民地化の歴史の中で、宗主国と被支配国の文化や言語、人種などが融合して新たに生まれた独自の文化。例としては、米国のルイジアナや西インド諸島でフランス、アフリカ、先住民の文化が融合して成立した言語、音楽、料理、宗教など。

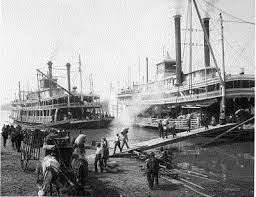

シンシナティーからミシシッピー川を1000マイル下ってニューオリンズへ。この川の蒸気船は水車のような外輪が船尾に付いていました。まさにマーク・トウェインの世界です。

マルティニーク島のサンピエールの港。

褐色の肌の男たちが、荷揚げ作業に蠢いています。

「ラフカディオ・ハーンの生い立ちから来日まで」の詳細はコチラ

③日本時代(14年間)

横浜へ到着後、間もなく鎌倉、江の島へ訪れており、この時、ハーンの心を動かす何かがあったはずです。その半年後に島根県松江の中学校へ赴任。日本でよく知られている怪談作家、小泉八雲はこれ以降のことです。

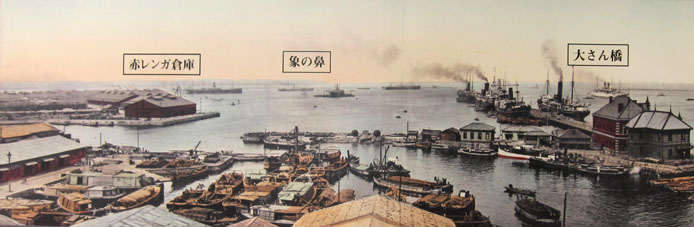

明治の横浜港

大さん橋が完成したのは1896年ですので1890年に来日したハーンは、沖に停泊した蒸気船から小舟に乗り移り、手前の小さな桟橋「像の鼻(※)」から上陸したものと推測します。

※「像の鼻」はイギリス波止場(東波止場)の別称

明治期の江の島(写真:新関コレクション)

ハーンは、来日してすぐに鎌倉・江の島を訪問しています。彼が訪れた江の島には、まだ橋は架かっていません。干潮を狙って干潟の道を歩いて行きました。

・ハーンは、なぜ日本に来たのか?

・なぜ日本で生涯を終えることになったのか?

小説『ラフカディオの旅』が解き明かす

小説『ラフカディオの旅』では、地球を三分の二周するハーンの漂泊の旅路を辿りながら、その答えを探ります。豊富な知識と多彩な文芸の才能を持った彼の旅には、苦悩と感動、そして不思議な出会いに溢れています。ぜひ、『ラフカディオの旅』で彼の漂泊の人生を疑似体験してください!