ふと気がつくと、その老人は俺の横に座っていた。いきつけのバーのカウンターでスコッチのオンザロックを舐めていたときだ。

「さぞかしおつれえことがあったんでしょうな」

席をひとつ空けた向こうから話しかけてきた。

「いや、さっきから何度もため息ばかりついていらっしゃるんでね」

――つらい、こと……。

いや、少し違う。つらいというより、胸の中にぽっかり空洞ができたような……。

何をする気にもならない。そう、すべては妻のためにやってきたのかもしれない。働いて給料をもらうのも、仕事が好きだったからではない。旅行へ行くにしても、観光がしたかったわけではない。ただ妻の楽しそうな顔が見たかったからかもしれない。

その妻を先月亡くした。

葬式は仏式でやった。結婚式は神前だったが、神や仏を信じているわけではない。俺は無神論者だ。霊的なもの、死んでも魂が残る、そんなことは露ほども信じていない。死は無となること。そう信じて疑わない。だから、大事な人を失ったとき、化けてでも出てきて欲しいというやつもいるが、そういう気持ちはまったく理解できなかった。

なのに、今は……。

「どうもはや、お声かけしなかったほうがようござんしたね」

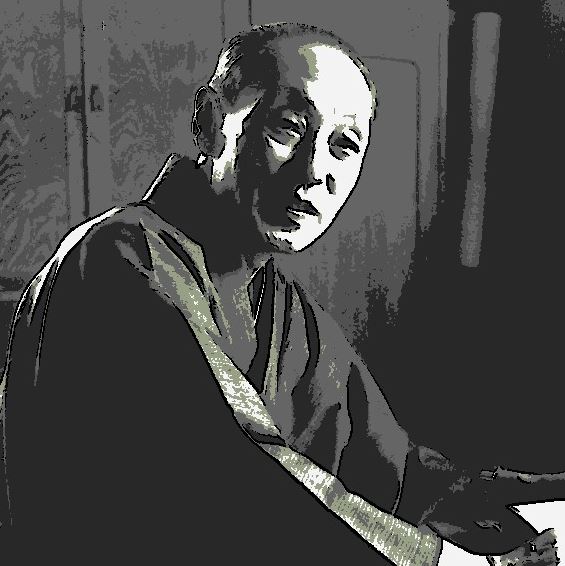

狐のように細い目の老人はそう言って目を逸らした。薄くなった銀髪をオールバックに撫でつけている。

バーテンは口を閉ざしたまま、何も聞こえていないかのような表情で黙々とグラスを拭いている。この寡黙な老バーテンダーはいつもそうだ。客の会話に割って入るような無粋なことはしない。それがこの男の流儀なのだろう。

「あなたは?」

ただ軽く微笑みだけ返し、無視しようと思ったのだが、つい応じてしまった。すると男は、

「死神でげす」

細い目をさらに細めて笑う。痩せた狐顔の老人。死神、と言われればそんな風貌にも見えなくはない。だが、初対面にしては唐突すぎるジョークだ。

「なに、冗談でげすがね」

言葉つきが下町、というより江戸弁だ。端正に和服を着こなしているので職人あがりの隠居かもしれない。このあたりにはそんな老人がたまにいる。

「お名前を聞き違えたのかと思いました」

「そんなあなた、死神なんてえ名前にされた日にゃあ、へへ、頭っから塩ぶっかけられちまう。あ、そういやあ落語に『死神』てえ噺(はなし)があるのをご存知ですかい?」

そんな演目の落語があったような気もするが……。

「やることなすことうまく行かねえで金もなくなって、首括ろうとしていた男が死神に出会っちまいましてね、一度は助けてもらっておきながら、男の悪業のせいでとんでもねえことになっちまう噺なんですがね。その最後のところが……」

死神が、火を灯した蝋燭のたくさんある洞窟へ男を連れていき、蝋燭の一つ一つが人の命。その中で、今にも消えそうな蝋燭が男のものだという。

男が命乞いをすると、死神は、ならばもう一度だけ運を試させてやろうと言って新しい蝋燭を渡し、これに火を継ぐことができれば命が繋がって寿命が延びるという。

「男は必死に火を継ごうとするんですがね。これがどうにもうまく行かねえ。手が震えちまってね」

老人は、噺の中の男を嘲るように含み笑いする。

「落語にはサゲというものがありましてね、まあオチとも言いますが、男は、手が震えながら、ああ消(け)える、消えちまうよお~、と情けねえ声出して、最後に消えた、と言って演者がばったり倒れるんでげす。こいつを仕草(しぐさ)オチというんですがね。あるとき、ちょいとうるさい噺家がいましてね。消えた、はおかしいじゃねえかと言いだしたんでげす。蝋燭の火が消えたら、そこで命が終わっちまったんだから、死んじまった男が、消えた、なんて言えるはずがねえ、てね。で、そのうるせえ噺家は、死神の方が、ほら早くしねえと消えるぞ、と男を急かせ、ふふふ、消える、消える、ほうら消える……、と言ったところで、男が無言でばったり倒れるようしたんでさぁ」

――なるほど。

俺はすっかり、老人の話に引き込まれてしまった。

「まあ、その噺家も落語の世界じゃあいっぱしの人間と認められるようになったんでげすがね。誰にだってその日はくる。高座で噺を終えて降りたとたん、舞台の袖で心の臓が締めつけられてぶっ倒れちまったんでさあ。救急車で病院に運ばれたんでげすが、心筋梗塞で結局……」

――結局……。

俺は老人を見つめた。

と、老人は笑みを浮かべ、

「死神が出てきた、て? いいえぇ、落語じゃあるめえし。医者が、残念ですが、お亡くなりに……、そう言って時刻を告げたんでげすが、それがはっきりと聞こえたそうなんでさぁ。そうしたら駆けつけていた家族や弟子たちが、みんなわっと寄ってきて、お父さん! とか、師匠! とか騒がしくなって……、そのとたん、ふっと体が軽くなって宙に浮いたように感じたかと思うと、天井の上の方からベッドを見下ろしている。そう、そいつ自身が、でげす。ところがベッドには自分とおんなじ顔したやつが寝転がっていやがってカミさんや子供たちが、そいつの手を握っている。弟子たちも泣いているんですがね、中にはウソ泣きしてる奴がいる。ああ、やっぱりあいつは演じ方が下手くそだ。まだまだ真打にはさせられねえ、なんて思ったりしているうち、ふと気づいたそうなんでさぁ。なんだ死んでもこうして意識はあるじゃねえか。こいつが霊魂てやつだろうか。するってえと、ふと『死神』のサゲを思い出したそうでさぁ。昔の師匠たちが語り継いできたような、男が消えた、と言ってサゲるのは、あながち間違いじゃあなかったんだ、てね……」

お客さま……。

遠くのほうから微かな声が聞こえてくる。

「お客さま……」

やがて耳元で囁く声が……。

俺は重たい瞼をあけた。

「お客さま。そろそろ店を閉めさせていただこうかと……」

どうやら俺はカウンターに突っ伏して寝てしまったようだ。

「ああ、すまん」

俺としたことが、醜態をさらしてしまった。

「いえ、今夜はいつもよりお召し上がりいただいたようで……」

店としては迷惑な客だろうが、この老バーテンダーはどこまでも物腰が柔らかく紳士的だ。

「いや、すまん。ところで、あのご老人は?」

「は?」

老バーテンダーはきょとんとした表情を向けてくる。

「さっきまでそこにいた爺さんさ。着物の……」

狐顏で痩せた……。

「いえ、今夜はお客さまお一人だけでしたが」

言いながら老バーテンダーは、また静かにグラスをかたずけはじめた。

外へ出ると、さっきまで降っていた雨が上がったようで、アスファルトが濡れている。

ふと、

――あなた。あんまり飲み過ぎないでね……――

街灯の灯りの届かない路地奥の闇から、そんな声が聞こえたような気がして、ぽっかり空いていた胸の中に、温かい空気が流れ込んだ。