この記事は前回からの続きです

■前回までのあらすじ

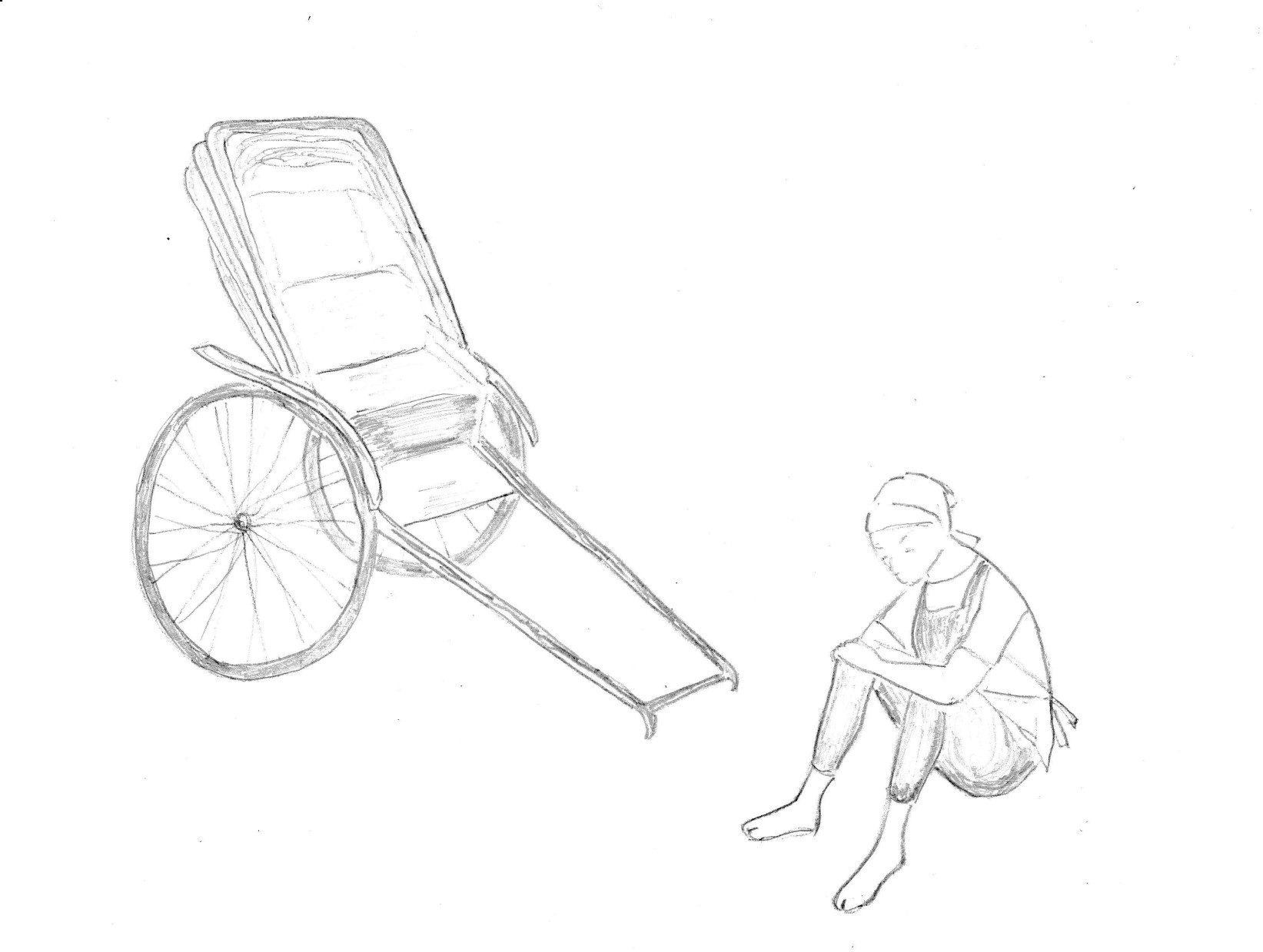

俥夫の俊輔は、寿福寺の山門前で呼吸不全に苦しんでいた曽賀夫人を助け、人力車で自宅まで送ったことからもてなしを受ける。曽賀邸の居間には、主人が愛でたという青磁の壺と、古の港湾跡、和賀江島で拾い集めた青磁の欠片が飾られていた。後日、俊輔は人力車に蓉子を乗せて和賀江島を訪れ、古の港に想いを馳せる。ところが海辺でバーベキューパーティーをしていた若者が、空き缶を海に蹴り入れたことに蓉子が激怒。俊輔は、その過剰な反応に戸惑うのだった。

蓉子に文化講座講演会場への送迎を頼まれ、人力車で送った日、俊輔は、着物姿の蓉子に、いつもと違う何かを感じる。その日の講師は俊輔の母校の准教授で、かつて女子学生にも人気のあった江波浩二だった。講演会終了後、俥で迎えに行くことになっていたが、蓉子から、講師を囲んでのお茶会になったので迎えは要らないという連絡が入った。

段葛の桜も散った5月。蓉子から、文化講座講の先生と和賀江島に行くので送迎を頼みたいと連絡が入った。蓉子に江波浩二を紹介されて挨拶したことから、俊輔も城山学院の学生だったことが二人に知れてしまう。和賀江島で、江波と二人だけになった時、俊輔は捻じ曲がった感情を江波にあてこすり、逆に江波に胸の内を見透かされて動揺する。

俥曳き俊輔の逡巡(5)

「中途半端な学生でした。ぼくは……」

不覚にも江波の前でつい本音を漏らしてしまった。陸上部に所属していたのは認めた。だが、駅伝をやっていて箱根を目指していた、ということまでは言わなかった。

歴史学より箱根に出ることが大事だったのに選手候補から外され、勉学にも身が入らず、就職にも失敗した。生きる目標を失い、それをずっと引きずっている。今でも……。

風が吹き始め、波音が大きくなったような気がした。潮の上げてくる前兆だ。

「先生ー! 江波先生ー!」

蓉子の声がした。見ると注意深く岩を踏み分けながら、それでも足早にもどってくる。

「曽賀さーん。ゆっくり。ゆっくりですよー」

江波が声をかける。そうだ。あれでは過呼吸でまた発作が出てしまう。それを気遣い、どこまでも落ち着いて大人の対応をする江波が疎ましい。

「先生。これ見て」

息がはずんでいる。

「曽賀さん落ちついて。何か大発見ですか」

どれどれ、と言って蓉子が手に持っていたものを摘みあげる。濡れた砂がついているが、どうやら陶器類の欠片のようだ。江波は眼鏡を額にずり上げ、手の上のものをじっと見つめる。切れ長の目がさっきまでと違って学者らしい真剣なまなざしになっている。眼鏡をかけなおし、少し離して眺める。蓉子も俊輔も江波の手を覗き込む。

「ふーん、こりゃあすごい。たしかに大発見だ」と感心したような顔をした。が、「最近ではね」とあっさり言う。

江波によれば、青磁の欠片に間違いなく、以前は同じようなものがたくさん見つかっていたが、ここ最近では珍しいという。

「あの波打ち際にあったんです。たぶんいつもはほとんど海の中だったんでしょうね」

江波によれば、おそらく皿で、釉薬は摩耗してほとんど落ちてしまっているため青磁としての美術的価値は薄いが、皿の原形を相当残しているところが貴重だという。

蓉子が江波の手からそれを取り戻し、じっと見つめる。その目がしだいに真剣みをおびてゆく。

「これって……、もしかしたら……」

呆けたような遠い目をして口の中で小さくつぶやく。そして、

「そういえば私、ちょっと用事を思い出して……、帰らないと」

急がせてしまってご免なさい、としきりに謝りながらも表情からして何か大事なことを思い出したようだ。

蓉子の用事はさておいても、潮もあげてきたし、そろそろ引き上げよう、ということになった。

二人を俥に乗せると、俊輔はこころもち早足で海岸通りを駈け抜け、若宮大路を北へ上がった。

別用があるという江波を鎌倉駅で降ろすと、蓉子ひとりを乗せて曽賀邸へ向かった。

俥を玄関のポーチまで入れると由井さんが出迎えた。

「おかえりなさいませ」

いつものとおり無表情で愛想がない。

「俊輔さんにお茶、お出ししておいてね」

蓉子の言い方はどこかせわしない。俥から降りるなり扉に向かう。心はここになく、すでに館の中にあるようだ。

「あの、ぼくはここで失礼しますから」

嘘だ。

「そんなこと言わないで寄っていってちょうだい」

由井さんに向かって、ママレードもね、と言い添え、そそくさと玄関へ入ってしまった。

蓉子さんもああ申しておりますのでどうぞ、と由井さんが頭を下げる。俊輔は遠慮がちなそぶりをしてみせてから、それでは、と言って玄関に入った。

江波浩二とは駅でさらりと別れた。文化講座の講師とひとりの郷土史マニアというありふれた人間関係の挨拶だったように見えた。

自分は蓉子を館まで送り、寄っていって、とまで言われた。だからといって江波より自分のほうがより彼女と親しい関係とはいえない。江波は蓉子とずいぶん立ち入った話をしているようだし、心を掴むような話もしている。さっきのあっさりした別れかたは駅前という公衆の目を意識したポーズかもしれない。噂のこともあるから……。

芝生の庭を眺めながら、俊輔は胸の中であれこれと詮索し、心揺れていた。紅茶は二つ運ばれてきたが、蓉子はさっきから暖炉の傍に立ったままだった。

俊輔は紅茶を半分ほど飲み、ひと匙のママレードを舐めた。あの夏蜜柑のママレードだ。甘いけれど、少しだけ苦い皮の味がした。

蓉子が思い出した用事とはいったい何なのだろう。さっきから火の入っていない暖炉の前でじっとしている。大理石の暖炉の上には青磁の壺と、以前に和賀江島で拾ったという青磁の欠片が置かれているはずだ。きっと今日持ち帰った欠片をそこへ加えて並べているのだろう。雑然と置いてあるだけのように見えて、並べ方へのこだわりがあるのかもしれない。だが、そんなことが急に思い出した用事とも思えない。

彼女のうしろ姿を見ていると、いつかこんな光景があったような気がしてくる。

彼女は待っているのかもしれない。自分が声をかけてくるのを……。 そんな想像がふと過る。思い過ごしだ。そんなはずはない。だが……、今の状況、ひとりじっと立っている彼女の背中を見ていると……。

椅子から立ち上がり、暖炉のほうへ向かう。

アール・デコの照明の下まで来たとき、

――セックスはできないよ、彼女。

ふと江波の声がしたような気がした。

よけいなお世話だ。江波から聞いたことだと思うと面白くない。

――もしかしたら江波にはそう言っただけで、本当は……。

「あの、どうかされましたか? またご気分でも……」

思いきって背中から声をかけた。そうしてあげなければいけないような気がした。何も応えがなければ……、肩に手をかける。体のことを心配してのことだ。驚いたように肩をぴくりとさせるかもしれない。だが、そのまま無言だったら……。

声をかけたのに応えはない。やはり。そのまま近づく。すると、蓉子の背中が小さく震えていることに気づいた。まさか、発作? いや違う。

泣いている?

背中のななめうしろから覗く。と、欠片を手にしている。それも二つ。

ゆっくりと蓉子がふり向く。

涙……。

――あ、やはり泣いていたんだ……。

俊輔の中で昂っていた何かが急速に萎えて行く。

「見て、これ」

両手をすくうように合わせ、そこに欠片が二つ載っている。

二つではあったが、両方が合わさり、ひとつの皿の形になっている。

「それは」

思わず口から漏れ出た。

「これが今日拾ってきたもの」

目で片方の欠片を指し示す。

「それでこっちは、前からここにあったもの」

その二つが合わさり、ひとつの皿になっていた。形だけでなく風合いまでもしっくり溶けあっている。

「こちらの、前からあったほうは主人が拾ったものなの」

言って限りなく嬉しそうな顔をする。涙のあとがすでに乾きはじめ、うっすら笑みを浮かべている。

「じゃあ、それ」

「そうなの、すごいでしょ」

鎌倉時代に宋船の船べりから落ちたのか、それとも桟橋の玉石に落ちて割れたのか。もとはひとつだったものが二つに分かれ、八百年の時を経て再び出会い、たった今、ひとつになった。

「後周の皇帝が、雨上がりの雲間から見えた青空のような色の器を持ち来たれ、って言った話ね。あれは主人がしてくれたの。だからよく憶えてるわ」

窓をとおして外の空を見上げる。

彼女の目に映っているのは、きっと……。

俊輔は蓉子とサンルームのテーブルにもどった。二つの欠片も白いテーブルに置かれる。寄りそうように合わさった二つの欠片に、ふと俊輔はつまはじきにされているような気がした。ひとりよがりに昂った想いが音を立てて崩れてゆく。

冷たくなっているだろう紅茶をひと口飲み、蓉子は話を続けた。

夫の墓は寿福寺にあるという。

「じゃあ、あのときは」

俊輔の脳裏に総門の柱にしがみつくようにしてうずくまっていた蓉子の姿が浮かぶ。

「そう、お墓参りに行ったの」

夫は前妻と同じ墓に入っているという。

「でもね、じつは主人の遺骨は半分だけなの。もう半分は海の中」

あの和賀江島の沖に散骨したという。それが夫の遺言だったらしい。

「だから、だからあそこを汚す人は許せなかったの」

こみあげる何かを堪えるように言葉をつまらせる。

それを聞いて俊輔ははっとした。空き缶を海に蹴り込んだ酔っぱらいを蓉子が叱りつけた。そのときのことが目に浮かぶ。あのとき、なぜあんなにも感情をむき出しにしていたのか、今ようやく、その理由がわかった。

「主人は鎌倉生れの鎌倉育ちだから鎌倉や中世史が好きだったの。いつも和賀江島に行くのを楽しみにしていたわ。私もそれに影響されたのね」

夫への想い出話が延々と続く。

俊輔は正直打ちのめされた気分だった。そして、少し恥ずかしかった。蓉子の話はきちんと聞いていたが、まるで音楽を聞き流すように体をとおりぬけてゆく。と、どろどろと体の中でのたうっていたものがさらさらと流れ出てゆくような気がした。

「でね、俊輔さんにお願いがあるの。ここまでお話ししたんだから、ちゃんと聞いてちょうだいね」

いつか自分が死んだら、骨を和賀江島の沖に散骨してほしい。そう言って、ひとつに合わさった二つの欠片を見つめる。

「そ、そんなこと」

なぜ自分なんかに……。

「だって、大きな声じゃ言えないけど」

と急に声をひそめ、由井さんにも頼んであるが、おそらく蓉子よりも先に逝ってしまうだろう、と言って悪戯っぽく笑った。そして自分は東北の旧家の三女で、銀座のクラブに勤め出したころから親戚づきあいはとぎれている。だから、今自分の近くにいて信頼できる人に頼むしかないのだ、と言った。

「そうだわ、江波先生にも言っておこうかしら」

そう言って笑った。

――そうか、この話はあの先生にはまだ話していなかったのか。

蓉子のことを何でも知っているかのような、あの江波から一本とったような気分になった。

*

江波から爽風亭の住所で俊輔宛に手紙が届いたのは梅雨のころだった。

その後、いかがですか。私はあい変わらず日本中世都市の研究に没頭しております。

石野先生の研究室にあった卒論集の中に君の論文を見つけたので読ませていただきました。

題目は『マラトンの戦いにおけるエヴァンゲリオンの考察』ですね。

勝利の朗報(エヴァンゲリオン)を携え、アテナイまで走って息絶えた兵士への想いを駅伝ランナーに重ね合わせた論文でしたね。じつに面白かった。でも正直に言わせていただければ、私のゼミだったら落第にしたかもしれません。史料に基づいた考証がまったくできていない。君の想い込みだけで論じているように思えました。

それでも、ひとつ言えることは、歴史学に於いて何が大切かといえば、それは「史観」だと私は思っています。考証に基づいて「史論」を構築し、それを積み上げ、体系的に築いてゆくものですが、研究者の思想や想いが色濃く出るのが史観です。

君の論文には、どういうわけか(不完全な考証しかできていないはずなのに、じつに不思議なことに)、その史観の片鱗が窺えるような印象を受けました。君にとってエヴァンゲリオンが何なのか、私にはわかりません。しかし息絶えることを称賛するのは賛同しかねます。

どうでしょう。今度は日本中世史をやってみませんか。もしその気があれば私も応援したいと思います。いえ、私の研究を手伝っていただければ、ということも……。

江波の指摘には思い当たるところがあり、そして大学院への誘いは嬉しくもあった。だが、経済的な問題もある。俥夫を止めることは当分できそうにない。

「……鎌倉五山第三位のお寺でして、山号は亀谷山(キコクサン)、寺号は寿福金剛禅寺といいます。ご本尊は釈迦如来、開基はあの頼朝の奥方であります北条政子……」

寿福寺まで、という学生風の男女を総門の前で降ろし、サービスに寺の説明をした。歯ブラシのようなまつ毛の女の子は手鏡機能にした携帯画面を覗きこんでメイク直しに夢中だ。俊輔の話はまったく耳に入っていないだろう。

「奥の墓地へ行きますと山側の崖にやぐらが掘られてまして、その中に政子と実朝の墓と言われている五輪塔があります。そちらもぜひご覧になっていらしてください。それでは、本日は爽風亭をご利用いただきましてまことにありがとうございました」

頭を深く下げた。

手をつないで総門をくぐってゆく二人のうしろ姿を見送りながら、俊輔は想った。この寺の墓地には蓉子の夫とその前妻の墓もある。蓉子はどんな想いでそこを参るのだろうか。

さっきまで降っていた雨があがった。

緋色の膝かけをたたむ。

空俥(カラグルマ)を曳こうと梶棒を持ちあげる。と、そのときウェストポーチの中で携帯が鳴った。

メール着信が点滅している。憶えのある名前が表示されている。開く。

《そろそろ梅雨も明けるころでしょうか。いかがお過ごしですか? 私は……》

短いメッセージを読み終えたとき、辺りがふっと明るくなったような気がした。

見上げると、雲が切れ、わずかに空がのぞいている。青空といえるほど紺碧に近い青ではなく、うすい雲をとおして光りが青く透きとおってくる。それは……青磁の色だ、と俊輔は想った。

携帯に目をもどす。小さく息を吸う。吐く。

指を〈返信〉のボタンにかける。

おわり

『富島松五郎伝』の松五郎と、すべての俥夫さんに敬意を込めて。