謎の稲村ヶ崎洞窟

■謎を解き明かす本と出合った

36年前、鎌倉の七里ヶ浜に住み始めて間もないころ、稲村ヶ崎突端にある、あの洞窟は何だろうと思っていました。その疑問を解いてくれたくれたのが、この本でした。

『海底の少年飛行兵』

門奈鷹一郎著・光人社

正直驚きました。飛行機特攻の神風特攻隊、人間魚雷「回天」は知っていましたが、人間機雷「伏龍」なるものがあったとは……。

著者の門奈鷹一郎さんは、昭和3年12月、朝鮮京城生まれ。昭和19年6月、北京日本中学校3年生のとき予科練を志願。三重海軍航空隊第22期乙種飛行予科練生として入隊。昭和20年8月、水際特攻伏龍隊員として横須賀野比海岸で潜水訓練中に終戦(二等飛行兵曹)というご経歴です。

愛国の想いから日本海軍の戦闘機乗りに憧れ、予科練に入ったのですが、物資の不足から飛行訓練が中止となり、モグラと自嘲する塹壕堀りで地中へ。いつのまにか海底で特攻訓練。想いは「空」だった。それが「地中」そして「海底」へ。その軌跡を克明に記した本書の中で、稲村ヶ崎の洞窟について触れられていたのです。

そしてジャーナリズムの観点から「伏龍」について調査した本がこちら。

『人間機雷「伏龍」特攻隊』

瀬口晴義著・講談社

「伏龍」特攻は、太平洋戦争末期に極秘で進められ、終戦と同時に関連資料と装備は、連合軍へ引き渡されるのを防ぐため焼却されました。したがって、他の特攻作戦に比べて不明な点が多く、生存する関係者へのヒアリング調査で明かにしようとしたのが本書です。

私は、これらの著書をベースに、短編小説『かつて、そこには竜がいた』を書きました。

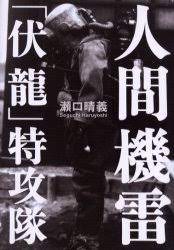

飛行機の特攻は、敵艦までの片道だけ飛べればよかったとはいえ、たとえボロボロでも飛行機と片道分の燃料が必要です。また、人間魚雷「回天」は93式酸素魚雷とその改造のための物資が必要です。すでに金属類は、鍋、釜、釣鐘を鋳つぶしたものに頼るしかなく、航空ガソリンは松の根から代用燃料(松根油)を抽出しなければならないほど追い込まれた大戦末期の日本が、苦肉の策で考案した特攻兵器のひとつが「伏龍」でした。

■太平洋戦争末期の窮状

忠犬ハチ公像も金属供出されました。この写真は、ハチ公の出征風景。

私が学生時代に愛した、あの渋谷のハチ公は二代目でした……。

松の伐根(切り株)を乾溜して精製し、航空用ガソリンとしての利用が試みられたが、実用化には至らなかったという。

米海軍が太平洋側の沿岸から上陸してくることは明白だったので、上陸用舟艇が襲来してくるのを、海底で待ち伏せし、棒の先に付けた機雷を当てる作戦でした。その伏龍隊の出撃陣地の一つが稲村ヶ崎の洞窟だったのです。

終戦直後(8月27日)の米艦隊示威行動。「終戦」が少し遅れていたら、相模湾からの上陸もありえた。

現在の 稲村ヶ崎(Google Earth)

右断崖中腹の長方形の穴は銃座(銃眼)

上写真の最左端の洞窟

上写真洞窟の内側から

■特攻兵器伏龍の装備

『海底の少年飛行兵』から「伏龍」の装備を見てみましょう。

「伏龍」装備の記録写真。

潜水かぶと(ヘルメット)の形状は、資料によってさまざまあるようです。

『海底の少年飛行兵』より

現在のスキューバダイビングに似ていますが、空気ではなく酸素を潜水服内に送り、呼気は口元の排気口から出し、管を通って背中に付けた苛性ソーダの顆粒が入った清浄缶を通過させて二酸化炭素を除去したうえ、再び潜水服内に送り込む。つまり新鮮な酸素と二酸化炭素を除去した排気の混合気を呼吸するしくみです。そのため、「鼻から吸い」、「口元の排気口へ吐き出す」という呼吸法が必須で、これを誤って「口から吸う」と清浄缶の苛性ソーダを吸ってしまい、大変なことになります。苛性ソーダ―は猛毒で、吸い込めば肺が爛れて呼吸ができなくなります。ですので伏龍隊員は「飯を食う時以外は、鼻から吸って、口から吐く、を怠らないように」という教育を受けていました。(『かつて、そこには竜がいた』の吉次郎が「「ハナカラステ、クチカラ……」とつぶやいていた由縁)

また、清浄缶は薄い金属(門奈さんは「ビスケット缶のような」と表現)で出来ていたので、海底の岩などで擦るとすぐに破けてしまい、海水が混入すると、苛性ソーダが化学反応で沸騰して排気管を逆流して口に入り、肺が爛れチアノーゼを呈して死んだとのことです。このような事故で死んだ人は数十人とも100人とも言われていますが、終戦間際の混乱(書類焼却等)で、確かな数は判っていません。

このような危なっかしい兵器が生まれたのは、追い詰められた戦況から、短期間で開発を進めたうえ、物資の不足から貧弱な装備にならざるを得なかったためでしょう。そして兵器の開発試験と兵士の実地訓練が同時に行われたため、事故が多発しました。言葉に語弊があるやもしれませんが、破れかぶれ、場当たり的に人体実験をしながら兵器を開発したというのが実態だと思います。

伏龍が「人間機雷」と呼ばれるのは、5メートルの竹棒の先にバケツほどの大きさの機雷(炸薬15キロ)を付けた「棒機雷」を持って海底に潜み、敵の上陸用舟艇がやってきたら、酸素ボンベを開いて潜水服内に酸素を満たして浮力をつけ、海底を蹴って浮上。機雷を当てて爆発させる戦術だったからです。棒機雷は、爆発すると周囲50メートルの人間は死滅します。棒は5メートルですから、当然隊員は死ぬことになるので「特攻」なのです。

想像してみてください。同じ死ぬにしても(不謹慎ご容赦ください)、明るい光に包まれた大空を最後にする飛行機特攻に比べても、暗い海底で一人じっと待ち伏せ、「その時」を迎えなければならない水中特攻は、じつに陰惨です。それに、これは素人考えですが、「海底を蹴って浮上して当てる」より、普通に「機雷を設置」したほうが無駄に(ああ不謹慎か)死ぬことなく、確実に効果があったのではないでしょうか。なぜ、「竹槍でB29を突く」ような無茶な作戦を思いついたか、理解に苦しみます。

映画「日本のいちばん長い日」(岡本喜八監督、1967年)の中で、神風特攻を考案した大西瀧治郎海軍中将が、御前会議出席前の外務大臣、東郷茂徳に言った以下のセリフが思い出されます。

「外相、もうあと2千万、2千万の特攻を出せば、日本は、かならず、かならず勝てます!」

「いや、もうあと2千万、日本の男子の半分を特攻に出す覚悟で戦えば――」

( 大西中将は、この後、割腹自決)

今の私たちの感覚からすれば狂気としか思えません。しかし、人間は(日本人は?)追い込まれると、こうなるのかもしれません。冷静な判断で敵に打撃を与える「実効」より、命を投げ出すこと、つまり「特攻」に意味があった……。だから「伏龍」も生まれた。

■戦争を語り継ぐ

稲村ヶ崎(Google Earth)

稲村ヶ崎の洞窟を見ていると、この洞窟口から棒機雷を持った潜水服の人間が、続々と列をなし、海に潜ってゆく光景が目に浮かびます。8月15日で終戦になっていなければ、それが現実となっていたでしょう。しかし伏龍が実戦に使われる直前に戦争が終わりました。それでも訓練(実験?)中に、数十人とも100人ともいわれる方々が亡くなったのです。

せめて、この洞窟が、あの戦争の記憶として、人々に語り継がれることを願います。

その「語り継ぐ」一端として、今回私は『かつて、そこには竜がいた』を書きました。ネット上で公開するため短編の作品としましたが、別に長編で『竜の棲む岬』という作品を書いています。ネット上での公開にはそぐわない長編ですので、いつの日か機会をいただければありがたいと思っております。➡※