前編のあらすじ(前編はコチラ)

考古学者の佐知子は市役所が開催した〈海岸整備に市民の声を反映するワークショップ〉でサーファーの竜堂寺翔一と知り合った。翔一が首から下げていたペンダントが、おそらく青磁の欠片であることに興味を抱いたのだが、何より「竜堂寺」という苗字が気になっていた。海辺のレストランで歓談するうち、やはり、かつて恋仲にあった竜堂寺助教授の息子であることが分かって狼狽する。

***

「たしか考古学をご専門にされてるのでしたよね」

〈ワークショップ〉のグループ討議で進行取りまとめ役をした飯島というコンサルタントに佐知子は誘われていた。ふだん入ったことのないような葉山の高級フランス料理店だ。研究室にいるときはあまりしない化粧をしてきた。アイシャドウを薄く塗ったとき、鏡に映った自分が少しだけ別の女になった、と思った。クローゼットの奥に隠れていたワンピースを着たとき、ふわりと浮きたつような気分になった。それでもこの装いで良かったのか不安はある。流行(はやり)の服を着たいという欲求は研究生活の中でいつのまにか封印していたから。

「ええ、口の悪い方には土方学なんて言われてます」

笑い話でなく実際そういうところもある。発掘現場というと一般には遺物をヘラで慎重に削りだす繊細な作業のイメージがある。だが、そこにいたるまでには大量の土砂を掘り起こし、運搬しなければならない。学生時代にはたとえ女子であってもシャベルを担いで土木作業員のようなことをしていたのだ。

「あなたのそんな姿、想像できないな」

飯島の言葉がくすぐったかった。もうずいぶん長い間、女として見られることを忘れていたような気がする。というより自分から避けていたところもあった。

ワークショップのときはネクタイを外して腕まくりしていた飯島が、今日は明るい色のジャケットを着ている。歳は佐知子より少し上だろうか。それでもくたびれた中年という感じはない。

料理は飯島がすべてオーダーした。ワインは銘柄だけでなく生産年(ヴィンテージ)まで指定しているのが聞こえ、緊張する。ワインの感想を聞かれても的を射た応えができるか不安だった。

このまえ翔一と飲んだ白ワインが少々水っぽいというのはわかったが、今日の赤ワインがそれとどれだけ違うのか、それすら心もとない。たしかにあの水っぽい白ワインよりは味にこくと深みがあるような気がする。

それでも、と佐知子は思う。あの水っぽい白ワインにはほろ苦さもありながら自分の心を解きほぐしてくれた。遠い何かを思い出させてくれた。心の奥で何かときめくものがあった。それがワインのせいだったのかどうか、それはわからないけれど。

「ここの葉山牛のステーキ、けっこういけるでしょう?」

飯島の声で、心が今にひき戻される。自分を見つめる顔がある。

そうだ、話には聞いたことがある。飼育頭数が少ないということで地元でも貴重な高級和牛だ。

飯島の言うとおり、料理もワインも美味しいような気がした。だが、いったいどういうつもりで飯島が自分を誘ったのか、まだ測りかねていたので料理の味も半分くらいしかわからない。自分に好意をもっているようにも思えるし、何か仕事関係で特別のわけがあるのかもしれない。このまえのグループ討議がうまく進まなかったことから、地元大学の準教授という立場でバックアップして欲しいということも考えられる。

「このまえのワークショップで、もうお気づきかと思いますが、私たちは役所側の立場の人間です」

――やっぱり、そう来たか。

ほんのわずか気落ちした自分に気づく。

「あの若い人が言っていたとおり、なんとか公共事業を円滑に推進させるよう、そのために雇われているようなものです」

そんなにあっさり認めていいの? と思う。だが飯島は、海岸整備の公共事業を推進すれば防災と雇用の両面で社会に貢献することになる、という。

「社会のためにならないことをしようなんて思ったことはありません。私は自分の仕事に誇りを持ってます」

それはご立派なことだわ、といろいろな意味で思う。

「このまえの震災で防災体制の見直しは必至です。今こそ公共事業が必要な時なんです。雇用対策にもなるし、何より経済の活性化に繋がります」

「仕事のない人たちがたくさんいますものね」

大学の就職部の状況を見聞きしているのでその点は偽りのない感想だった。

「そうですよ。あんな若いのがぶらぶらしてたらいけないんだ」と憮然とした顔で言う。

あんな若いの? おそらく翔一のことに違いない。

「あっ、すみません今のは聞かなかったことにしてください」

失言と言わんばかりに恐縮した表情になる。

飯島はあのワークショップの愚痴を言いたくて誘ったのではない、と言い分けした。ただ、あのときの自分だけを見て誤解して欲しくなかったという。そして子供のように照れた顔をした。

どうやら今日の誘いは、仕事関係ではなく、自分への好意のほうらしい。眉目秀麗とはいかないが、まじめな性格は伝わってくる。

翔一へのひと言を聞いたときは一瞬、まるで弟の悪口を言われたような気持ちになった。だが、それもおかしなことだ。自分と翔一はあくまで他人。歳だっておそらく十歳ほど離れているだろう。自分の大学にいる学生たちと似たようなものではないか。

「学生時代はラグビーやってました」

一芸入試でもあるまいし、飯島は自己アピールを始めた。つきあった女性がなかったわけではない。だが証券会社に入社し、能力を認められてグループの経済研究所に異動。そして今はコンサルティング事業部で公共事業関係を担当している。気がついたら仕事ひとすじの人間になっていたという。

どちらかというとエリートの部類に入る人間だろう、と佐知子は思う。そしてこういう人間にありがちな、気がついたらひとり者というパターンだ。

話の流れからして自分とつきあって欲しいということのようだ。

悪い気はしなかった。だが、自分はおそらく飯島が求めるような関係にはならないだろうという予感のようなものが一方であった。

佐知子自身で葬ることのできないあのころを、この飯島という男に拭いとれるとは思えなかった。

でも、と思う。もし親がこのことを知ったら、おそらく喜ぶに違いない。

母親は手放しで「いいお話じゃない」と言い。父親は一瞬不機嫌そうな顔をしたあと、心の底でほっとするだろう。

飯島もすぐに結果を求めなかったし、断らねばならないような何かがあるわけでもないような気がした。

答えを求められないのだから応える必要もない。

ただ、今日は楽しかったと言って飯島と別れた。きっとまた誘われるだろう。そして特別の用事がなければまた会うかもしれない、と佐知子は思った。

*

吾妻鏡貞永元年(一二三二年)七月十二日の条に、

『今日、勧進聖人往阿弥陀仏の申請に就いて、舟船着岸の煩い無からんが為、和賀江嶋を築くべきの由と。武州殊に御歓喜、合力せしめ給う。諸人また助成すと』

とある。武州とは北条泰時のことだ。

鎌倉幕府の正史である『吾妻鏡』には幕府、つまり時の政府が認知した事業として港が建設されたことになっている。そして当時の港湾施設としては、この和賀江島についての記述以外見当たらない。

佐知子は研究室にこもり、あらためて『吾妻鏡』の記述を確かめてみた。

書物というものは何らかの意図、視点で記述されている。正史といわれている文献とて同じ、というより為政者の手による正史こそ為政者に都合よく虚飾に満ちているものである。

『吾妻鏡』は鎌倉時代を知るうえで第一級の史料ではあるが、幕府、殊に北条氏の視点で書かれていることは歴史学者の間でも共通認識となっている。

和賀江島のほかにも港があったのかもしれない。だが、それは幕府としては認知していない。いや認知したくなかった。だから正史では触れていない。

そんな推測が佐知子の胸の中でふつふつと沸いてくる。

翔一のペンダントになった青磁の欠片は稲村ヶ崎の近くで見つけたという。青磁の欠片が出てきたというだけで和賀江島のような港湾施設が他にもあったとは言いきれない。が、それでも可能性がなくはない。佐知子の研究対象としている前浜からも近い。ということは職能民たちが、製品材料などの物資を調達するために自ら港を築いたことも考えられる。だとすれば、幕府所在地でありながら、京都や奈良に比べれば非常に狭く三方を山に囲まれた鎌倉で、どのようにして資材を調達し、あのように多くの手工業製品が作られたのか、という謎が解ける。

そして、和賀江島のほかにも港があったことが考古学的に裏付けられながら幕府の正史にその記述が無いとなると、その港は幕府の管轄外にあったということになる。ならばそれを構築した職能民たちは幕府の支配下になかったという論の強い拠りどころとなるはずだ。

あの人に、埃のように払われた佐知子の論文。その学会では日陰だった歴史観に陽があたるかもしれない。そうすれば、あの人はこちらを向くだろうか。

認めて欲しいのではない。たとえ反論でもいい。無視されるより……。

忘れかけ、淡(うす)くなっていたはずの面影が、胸の中で再び形をなし、浮かび上がってくる。

玉石を積みあげた桟橋に、帆をおろした大きな船が係留されている。そこは和賀江島ではない。背後に稲村ヶ崎の岩壁が見える。船から荷をおろす者、荷を肩に担ぎ、桟橋を行き交う者たち。中には誤って青磁の壺を海に落としてしまう者もいたかもしれない。桟橋で玉石の上に落とし、割れてしまったものもあったかもしれない。大声で怒鳴りつける長(おさ)。落としてしまったのは年少の者だったのだろうか? それとも痩せ細った老体の者だったのだろうか。割れた青磁の破片は玉石のすき間に入ってしまったかもしれない。海に落ちたものは欠けることなく静かに海底へ沈んだかもしれない。

自由な民たちの躍動する姿が佐知子の目にありありと浮かんだ。あの青磁の欠片ひとつから次々とイメージが膨らむ。

そんな想像力を働かせるのが考古学、とあの人も言っていた。

もういちどあの青磁の欠片を見てみたい。翔一に、それを見つけたときのことを詳しく聞いてみたい。

佐知子は翔一に連絡した。会って話したいことがある、と。

そして通話ボタンを切った携帯を見つめながら自身の胸に聞いた。

青磁が気になっただけ? と。

*

江ノ電の稲村ヶ崎駅には翔一のほうが先に来て待っていた。単線の小さな駅は人影もまばらだ。木製のベンチに、カーキ色のトランクスを履いた若者が足を投げ出すようにして座っている。佐知子に気づくと目を細めて笑った。グレイのTシャツの首からあのペンダントの青磁が見える。

どこかでミンミン蝉が耳をつんざくような声で鳴いている。それを聞きながら佐知子は翔一と肩を並べて改札口を出た。

狭く小さな坂道を下ると、海岸沿いを走る国道134号に出て視界がひらけ、海がまぶしく光っている。右手遠方に江の島が浮かび、左手すぐ目の前に象牙色の岩壁と緑の木々に覆われた稲村ヶ崎があった。

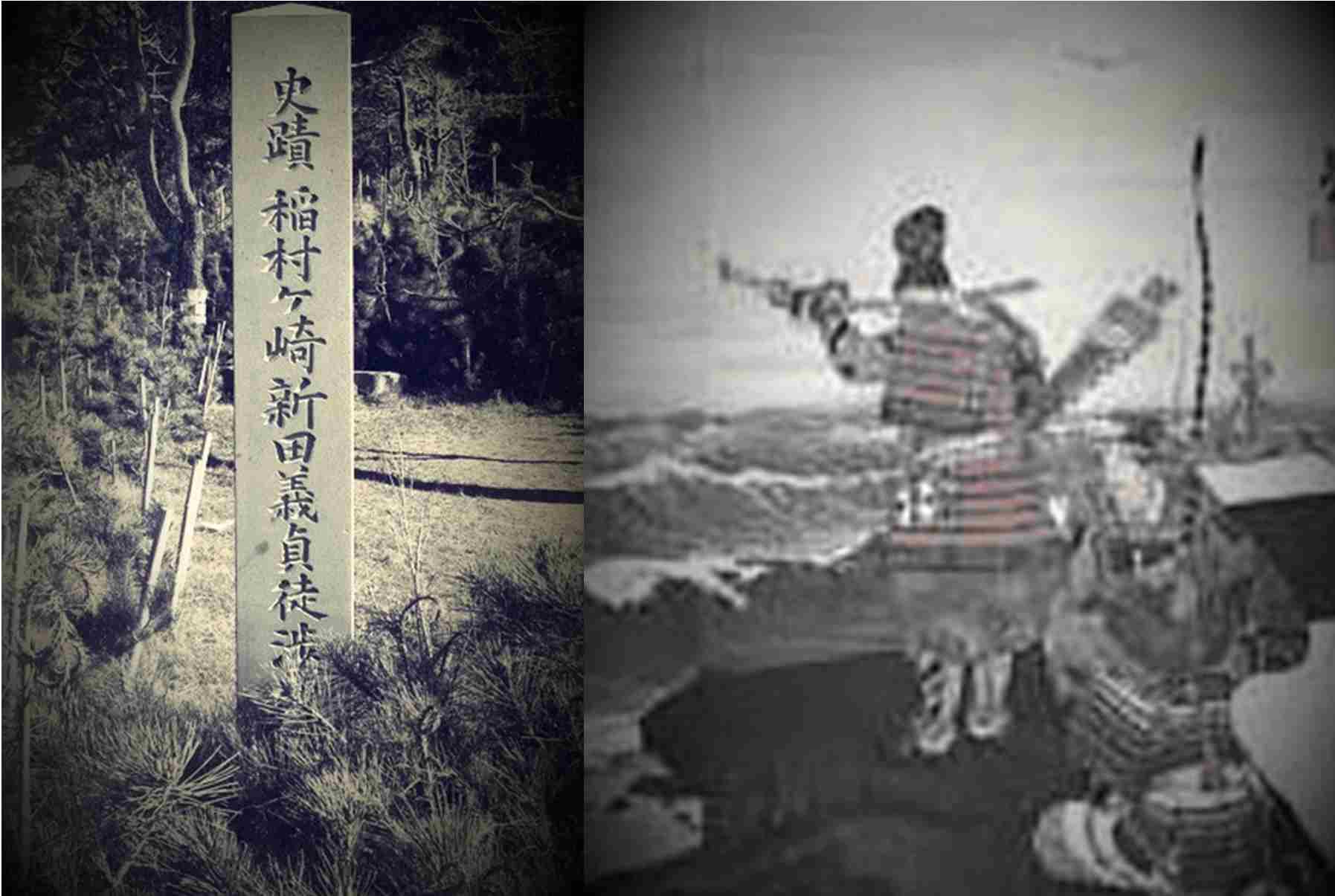

レストランの前にある横断歩道を渡ると小さな公園があり、〈新田義貞徒渉伝説地〉の石碑が立つ。

幕府の軍勢に阻まれて、なかなか鎌倉に攻め入れなかった新田義貞が、この稲村ヶ崎から黄金の太刀を投げ入れて神仏に念じたところ潮が引き、稲村ヶ崎の岬を回って攻め入ることができたという伝説の地である。

『十戒』で有名なモーゼがエジプト軍の追跡を逃れ、ユダヤ人一行を率いて逃避行の途中、目の前にはだかる海が割れて対岸に渡ることができたという『旧約聖書』出エジプト記の伝説とどこか似ている。どちらも結果として成功した統率者に神秘的な力があったと称える伝説であるが、それを解き明かそうとすると潮の干満が関係しているところも共通している。

「新田義貞って人も宇宙とつながっているのを感じることができたのかな」

翔一が石碑を見ながら言った。天体の引力で起こる潮の干満を体で感じる能力を持っていたのではないか、と言いたいのだろう。あのハワイで出会ったJ・Jという師匠がそうであったように。

だが、佐知子には歴史家としての冷めた目があった。

「きっとこの辺の土地をよく知ってる人に聞いたんだと思うわ。義貞は今の群馬県あたりの人だったから、それほど海には詳しくないはずだもの」

山国育ちの兵たちは神秘的な光景を目の当たりにしてさぞ気勢があがったことだろう。

「神がかりを演じて人の心を掴むのが上手だったんでしょうね。昔の秀でた統率者ってみんなそうだったんでしょうけど」

「太刀一本のパフォーマンスってわけか。絶好のタイミングで潮がひいて、兵がエイエイオー! なんて盛り上がったらガッツポーズやっちゃったりして」と翔一はおどけたようにこぶしを握る。だが、「それでも、やっぱり……もしかしたら宇宙の力を感じることができる人だったんじゃないかなあ」と捨てきれない想いがあるようだった。

遠くを見つめながら言う翔一を見ていると、佐知子はそういう感じ方のできなくなってしまった自分が少しつまらない人間に思えた。

「それにしても、最近ここ波立たねえな」と翔一がつぶやく。

台風などの大きなうねりが入ると絶好の大波サーフスポットになるという。

「稲村クラシックっていう大会があるんだけど、最高にでっかくていい波にならないとやらないんですよ」

毎年秋の二ヶ月を待機(ウェイティング)期間とし、その間に大きくて質の良い波がきたときだけ催される。

「二十年以上待ち続けた時もあったから、もう伝説の大会なんですよね」

「ずいぶん伝説の多いとこね、ここ」

「ほんとに」

二人して笑った。

稲村ヶ崎は小さな岬だが、周囲が断崖絶壁になっていて、こんもりとした小山のような岬全体が公園になっている。石段を登ってゆくと小高い岬の先端に出る。そこには屋根と柱だけの東屋があり、海に向けてベンチが備わっていた。

海からの風が吹きぬけてゆく小さな空間に二人は腰かけた。

「新田さんはこのあたりから太刀を投げたのかな」

「そうね」

遠くに江の島が浮かび、沖の水平線には銀白色の入道雲が力瘤を盛り上がらせて立ち上がっている。夏の陽がまぶしかった。

明るい。限りなく明るい風景が広がっている。

あの人と二人でこんなところへ来たことはなかった。こんな明るい風景の中で肩を並べたことはなかった。いつも人の視線を避けて暗い陰に身を隠そうとしていた。

眩しい陽光に包まれながら、悲しみに似た何かが、ふと佐知子の胸を過る。

東屋の前を何かが弧を描いて飛び去る。一瞬のことだったので、ぼんやり水平線を見ていた佐知子にはそれが何だったのかわからない。

「あっ、燕」と翔一がつぶやく。そして無言の間があった。

そして、「ぼく、燕見ると思い出すんですよね」

大きな溜息をつき、静かに話しはじめた。

子供のころ家の軒先に燕が巣を作ったという。雛が孵り、そろって大きく嘴(くちばし)を開け、餌を待つ姿が見えた。毎日見ていると愛おしくなってくる。

「飼ってみたかったんですよね。ぼくが餌をやって」

ある日、梯子をかけ、軒先の巣に手を伸ばしたという。雛に手が掛かり、取り出そうとしたところで一羽が指先からこぼれるように落ちてしまった。庭の地べたで、まだ飛べぬ翼がぱたぱたと羽ばたいているのが見えた、と、猫が一匹現れ、雛に忍び寄る。なんとかしなければ、と思っているうち、うずくまって狙いをさだめていた猫がいっきに飛びかかった。一瞬の出来ごとで梯子から降りる間もなく、上から呆然と眺めていた。あとには綿を千切ったような羽毛が散っていた。

「落ち込みましたね。あのときは、ほんとに……」

それから何度も夢を見たという。食いちぎられた雛と散らばった羽毛。夢から覚めると一瞬安堵するものの、やがて現実にあったそのときを思い出してどうしようもない悲しみがこみ上げた、と翔一は心の奥に押し込めていたものを告白するように言った。暗い井戸の底を見つめるようなその顔には、それまで見せることのなかった翳りが滲んでいた。

――私もそうだ。

それに似た夢を何度見たことか、と佐知子は心の中でつぶやく。

燕の雛よりもっと生々しいもの。自身の分身となるはずだったもう一つの命。白衣の医者が、血にまみれたそれを目のまえに差し出す……。見て、はっとして、夢の中で気を失い、現(うつつ)に目覚める。

覚めているときですら、ふと浮かびそうになる血の凍るような幻影。こみあげる悲しみで息がつまりそうになる。何かが、誰かが自分を責めている。それは自分自身かもしれないけれど……。

そんな暗い影から必死に逃げてきたのだ。今まで。

「J・Jと出会って、彼からいろいろ影響受けてからかな。やっと見なくなったんですよね、その夢」

ふっ、と解放されたような顔になる。

命は宇宙で生まれ、宇宙へ還るのだ、とJ・Jは言った。

満月と新月の日、大潮のとき、珊瑚はとてつもない数の卵を産む。だが海底に着床し珊瑚として育つのはほんのひと握り。ほとんどは魚に食われたり、海の藻くずとなる。その命の欠片は全て宇宙へ還っていったのだ、と。

「ぼく、見たんですよね。大潮の日に、珊瑚の排卵を。細かい粒みたいな卵が海の中に散ってゆくの。潮に流されて、漂いながら海の中に消えてゆくの。まるで桜の花が風に散ってゆくみたいだった。それが宇宙の星みたいに……。それ見たとき、ああ、あのほとんどは宇宙に還ってゆくんだ、て思ったんです」

そう言って安らかな笑みを浮かべ、胸の青磁を握った。

「こいつだって、最初はただの土だったのが、こんなふうに綺麗な色になって、だけど割れちゃって、そして海の底で波に削られながら、いつかは海の砂に還ってゆくんだろうな」

翔一は遥か遠くの沖を見ている。その目は老いも若きもない人間本来の目だ、と佐知子は思った。

そんな翔一の横顔を見、そして佐知子も沖へ目をやる。

――そんなふうに思えたらどんなにいいだろう。

そう胸の中でつぶやいたとたん、どうしようもなく涙がこみあげた。悲しかったのではない。胸の奥で冷たく固まっていた石の塊が溶けるように崩れて砂になった。そしてそれがさらさらと流れ出てゆくような気がしたのだ。

翔一に悟られたくなくて、そっと涙を拭った。でも、翔一は気づいたのだろう。佐知子を気遣い、不可解な涙に触れないでそっとしておこうとしたようだ。

あの人と違う。この人。佐知子はそう思った。

「その青磁のこと、聞かせてくれる?」

今日はそれが知りたくて来たのだ。と気を取り直し、自分に言い聞かせるように言った。

「波乗りしていて、ワイプアウトしたときのことは話しましたよね」

ウェットスーツに挟まっていたという話は覚えている、と佐知子はうなずく。

「すぐそこなんです」

翔一が指さしたあたりは夏草の藪になっていて、その隙間から遠く由比ヶ浜の海岸が見えている。藪の下は断崖絶壁のはずだ。

「その崖の下あたりがシークレットなんです。ああ、ついに言っちゃった」

地元(ロコ)のサーファーたちだけが知っている秘密のサーフポイントのことだ。岬の正面に位置するのが稲村クラシックで使われる有名な稲村アウトサイド。そこよりも由比ヶ浜よりの岬の陰になったところがシークレットだという。

ということは由比ヶ浜を海岸線とする前浜とは目と鼻の先だ。

「波ってどうして割れるかわかります?」

そう言って翔一は手振りを交えながら説明を始めた。

遠い沖で発生したうねりが押し寄せ、底の浅くなった海底に乗り上げて割れる。そのときにできる波の斜面をすべるのがサーフィン。このとき風が陸から吹いていると割れかかった波が風に支えられて潰れずに切り立ち、そのまま巻き込んでチューブ状になる。その中を潜り抜けるように滑るのがチューブライド。

翔一は片手で作った波をもう一方の手を風にして支えて見せた。

「あのときは陸風(オフショア)で、波はすっごくいい感じのチューブになってたんです」

割れた波の壁が立ち上がり、背丈よりも高くなったところから巻いてひさしのようになり、風に支えられ、やがてチューブに包まれたという。

「波の壁が透けて、チューブの中から太陽が見えたんです」

翔一の目はそのときを見ているように宙を漂った。

「エメラルド色っていうのかな。透きとおった水の壁に、黄色い太陽がゆらゆらって見えて。その瞬間、ああ、宇宙とぼくがつながった、て感じた」

なにか神々しいものを見つめるような目だった。

「ぼうっとしちゃったんですよね」

チューブが潰れてきたのに、放心状態でそのまま乗っていたので波に巻かれ、そのあとはひどい目にあったという。

「でもその時なんでしょ。その青磁が……」

「そう。そうなんです。だからこれ、ぼくが宇宙とつながった日の想い出、ってことでペンダントにしたんです」

そう言いながら青磁の欠片を握った。そうして、宇宙とつながった日というより、はじめからつながっていたのだけれど、初めてそれに気づいた日ということかな、と遠い目をした。

「ふつう海岸の波って、浅くなったところでボーンって割れてそれでおしまいなんですけど、ここのシークレットのあたりって、海底の岩礁(リーフ)が岸から沖に向ってまっすぐ突き出しているんで、それに沿って波が割れてくるんです」

細長く突き出した浅瀬があるために、それに乗りあげながら沖から延々と割れ続ける。波乗りにとっては理想的な海底地形だと翔一は愛おしいものを想うような目をした。

「岩礁が岸から沖に向ってる?」

佐知子の頭にはすでに期待するイメージが浮かんでいた。

「ねえ、サーフポイントってそういうところが多いの?」

「ハワイなんかだと、珊瑚礁でそういう海底地形ができてるとこがあるけど、日本だとなかなかないですよね」

「和賀江島はどうなの?」

「あそこも玉石の浅瀬に沿って波が割れる時もあるんで、ぼくらは玉石って呼んでるサーフポイントではあるんですけど、干潮のときは干上がっちゃうでしょ。波乗りできる日は限られちゃいますね」

沖を見つめながら、佐知子は海底に横たわる岩礁を頭に描いていた。

「ねえ、なんとかその場所見ることできないかしら、私」

「うーん、佐知子さん、泳ぎはだいじょぶですか?」

競泳は得意ではないがゆっくりと長く泳ぐほうは自身があった。

「じゃあ、こんど波のない日行ってみます? 波あると砂巻き上げて水濁っちゃうから」

胸の奥で何かが大きく膨らんでゆくのを佐知子は感じた。そして早く行ってみたいと思った。

「これが佐知子さんの研究と関係してたなんて……」

翔一が青磁の欠片を手のひらに乗せて見つめている。

「なんか、こいつを通じて、ぼくたち宇宙とつながってるみたいな気がしません?」

ゆっくりと、首からペンダントを外す。

「もし、よかったら、これもらってくれませんか」

「え? 大事な記念なんでしょ」

「ええ、でも佐知子さんにもらってもらえたら、なんか嬉しいな、て思って」

思いがけないことだった。胸の中に温かいものが満ちてゆく。いったいいつからそんな感慨を味わっていなかっただろうか。

それを初めて目にしたときから気になっていた。宋代の考古遺物らしきものだから、と思っていた。が、それだけではないような気もしていた。青年にとってどれほど大切な意味を持つものか、今知った。それを自分にくれる、と言う。その気持ちが熱く胸に沁みてくる。

ペンダントを首にかけ、今度は佐知子が青磁の欠片を自身の手のひらにのせてみる。

その青磁は八百年の間、暗い海底にひっそりと在ったはずだ。それが宇宙の起こした波で日の光の下に出、翔一の胸に、そして今、自分の手の中にある。まるでこうなることが運命づけられていたように……。

*

湘南の海がこんなに輝いているとは思っていなかった。

タンデムという二人乗り用のロングボードに腹ばいになって海面を滑ってゆく。風が撫でた漣(さざなみ)の上をゆくと、細かな震動がボードを通して伝わってくる。

水の中をのぞくと海底が透けて見える。岩場では海藻が揺れ、砂地には波の描いた風紋のような筋模様が見える。海水浴場の濁った海しか知らない佐知子には新鮮な驚きがあった。

すぐ後ろでは翔一が膝をついた姿勢でパドリングしている。ウェットスーツを着ているとはいえ薄いゴムのスキンが素肌を覆っているだけだ。体の線はそのまま出ている。裸の姿を後ろから見られているようで恥ずかしかった。

七里ヶ浜側から漕ぎ出し、稲村ヶ崎の先端を由比ヶ浜側へ周ったところで翔一は漕ぐ手を止めた。

七里ヶ浜側からよく見えていた江の島は稲村ヶ崎に隠れ、かわりに由比ヶ浜の海岸と鎌倉の背後を囲む山々が全景を現す。こうして海から眺めると、鎌倉が自然の城壁でしっかりと固められているのを佐知子はあらためて実感した。

「このあたり潜るとサザエとかトコブシなんか採れるんですけど、あんまりおおっぴらにやると密漁になっちゃうんですよね」

「おおっぴらに、ってどういうこと?」

佐知子は振り向きながら聞いた。

「スキューバーで潜って採ったりしたら完全に黒。獲物を魚籠(びく)なんかに入れて持って帰ってもだめですね」

波乗りをしたあと素潜りをする。たまたまサザエがあった。両手に一つずつ晩のおかずに持ち帰る。それがぎりぎり許される線だ、と悪戯っぽく笑いながら額にあげていた水中めがねをおろした。

「だから、この格好でここらへん潜ってると漁師さんに怪しまれるんですよ」

水中メガネをしてサーフボードに乗っている姿というのはたしかに怪しい、と思いながら佐知子もそれをつけた。

「佐知子さんは慣れるまでここから見ていてください」

そう言われて佐知子はロングボードに腹ばいになりながら水中メガネで海中を覗いてみる。とたん、海の上とはまったく違う静かな世界が広がっていた。沖へ出ているわりには思ったほど深くはない。海底のようすは映画でも見ているように鮮明だった。

翔一が水の中に潜ってゆく。鉛の錘を付けたベルトを腰に締め、その重みを借りて頭から滑り落ちてゆく。ウェットスーツに浮力があるので、そのままでは潜りにくいらしい。海底近くまで行くと平泳ぎで這うように移動してゆく。佐知子はそれを水中メガネ越しに追った。

砂地から黒い岩が立ち上がっているところで止まる。海面にいる佐知子のほうを振り向き、何かを指さしている。

何なの? と佐知子は声を出そうとしてシュノーケルをくわえているのに気づく。どうやら黒っぽい岩礁そのものを指し示しているようだ。

うっすらと雪が降り積もったように砂をかぶった岩礁は、堤のように一定の幅を保ちながら沖まで続いている。

翔一が真っ直ぐに浮上してくる。黒いウェットスーツ姿がまるでアザラシのようだ。海面を突き破るように頭を出すと、くわえていたシュノーケルを外し、海水をぷっと吐き出した。そのままクロールで佐知子のほうへ寄ってくる。

「あれがそうなのね?」

「そう、あいつが波を立たせる岩礁なんだ。沖からうねりが入ると、あれに沿って割れるんですよ」

翔一は髪から雫をたらしながら白い歯を見せて笑った。

「もっとよく見てみたいの、それ」

「じゃあ、これ付けて」

翔一は自分のベルトを外し、佐知子に付けた。

「だいじょうぶ。ウェットの浮力とバランス取れてますから」

錘を付けることに心配そうな顔をした佐知子を見て翔一がまた小さく笑った。

呼吸を整え、翔一に導かれるように潜る。

海面から下へ入った瞬間、すべての音が消えた。それまで風や波の音を聴いていながら、それに気づいていなかったのだ、と沈黙の中に落ちてゆきながら思った。それほど深くはない。せいぜい三メートルほどだろう。目の前に砂をかぶった岩礁が近づく。まるで河川の土手のようなものが海底に横たわっている。水は澄んでいるのに、その土手の行く手は濃紺の霞に消えている。

手を触れるところまで近寄る。砂をかぶっていないところから岩肌が見える。牡蠣やフジツボが貼りつき、海藻も生えている。が、よく見るとそれはひと塊の岩ではないようだ。

玉石? と佐知子は思う。サッカーボールほどの河原にあるような丸みのある石が、砂を被っていないところから覗いていた。手を触れてみる。岩肌の凹凸を撫でてみる。やはり石垣のように積まれた玉石と見てよさそうだ。そうとわかって心臓が高鳴る。玉石は多くの場合河原の石だ。それが海底に整然と積みあがっているのは人手によるものにまず間違いない。

砂をどけて全体を見たい、と思った。全体が玉石の積み上がったものであることを確かめることができれば佐知子の想像していたとおりのもの、ということになる。だが今、それはかなわない。

翔一が佐知子の腕を掴んでくる。そうしてもう片方の手で岩礁の根もとを指さす。その先を見ると、そこにも玉石、と思った直後、そうではない、と思いなおした。たしかに玉石のように球体に近い形状をしてはいるが、なぜか自然物にはない造形的な曲面をもった物体に見えたのだ。表面には牡蠣やフジツボが貼りつき、ちょっと見ただけでは岩礁の一部と見分けはつかない。だが、それは水甕のような大きな壺、と見えなくはない。砂と貼りついた貝殻類であの翡翠のような青緑色を見ることはできないが青磁の酒壺かもしれない。そういうものが和賀江島からは見つかっている。

佐知子はそれに目を奪われた。自身の探し求めていたものが目の前にある。きっとあるに違いない、いやあって欲しいと願うような気持で想い続けていたものが、今そこにある。と、にわかに視界がかすみ海底の風景が歪んだように感じた。

暗い水中の奥に黒い影がぼんやりと浮かんでいる。まるで船の舳(へさき)のようにも見える。海中に、ゆらゆらと陽炎が立ち昇る。黒い影がにわかに形を成し始める。帆をおろした船が桟橋に横付けされている。荷を担ぐ者たちが蟻の行列のように蠢いている。名も無き民たち。中には青磁の壺を運ぶ者がいる。玉石に躓きよろめく。そのまま膝をつき、手から壺が転げ落ちる。桟橋から海へ落ちる。声をあげながら駆け寄る者たち。長(おさ)と思われる男の叱咤するようす……。

そんな風景が海底に横たわる堤の横で、陽炎のように揺れて見えたような気がした。

そのとき、幻の風景と重なるように水中メガネの顔が映った。

翔一が佐知子の顔を覗き込みながら頭上を指差している。もう上がろう、と言っているようだ。だがその顔が揺らぎ、ぼやけてゆく。同時に古(いにしえ)の幻も霞んでゆく。

佐知子はそのまま翔一に抱きかかえられて浮上していったようだが意識は朦朧としていた。

銀色に鈍く光る天井が迫る。鏡を割るように突き破る、と、まぶしく輝く海面に出た。

佐知子さん……。

自分を呼ぶ遠い声がした。夢を見ている最中に起こされたように体を揺すられる。

「佐知子さんだいじょうぶ!」

水中めがねを乱暴に外される、と、潮くさい海面の空気が胸に流れ込んできた。清浄な酸素が体に沁みわたり、しだいに意識がもどってくる。ロングボードに肘をついて上体をのせる。そのまま咳きこみ、肩で息をした。

「ああびっくりした」

翔一が顔から水滴を垂らしながら深い息をついた。

「佐知子さん、水の中で固まっちゃうんだもん。目がすわっちゃって」

「やっぱり、あれは」

そう言うのがやっとだった。探し求め、恋い焦がれていたものに遭遇して、人は呼吸をしなければならないということすら忘れてしまったのだ。

「あれって壺だった?」と翔一。

「ええ、たぶん」

確かなことはわからない。だが、もしそうだとすると、ほとんど原形をとどめている貴重な遺物だ。砂に隠れた部分はどうなっているかわからないが、たとえ一部が欠けていたとしても全体の形を推定するのに十分な形をとどめているだろう。中世の人造物。それが今、この海底にある。

「あれって、もしかして佐知子さんが探していたもの?」

そうかもしれない。いや、きっとそうに違いない。そう思いたかった。砂のかぶっていないところだけ見たかぎりでは、たしかに和賀江島と同じような玉石が積みあがっているように見えた。それが堤のようにまっすぐ沖に向って続いている。上部は波に洗われて崩れてしまい、土台の部分だけがしっかり残っている。だとすれば、やはり桟橋?

そう思ったとたん佐知子はウェットスーツの下に鳥肌が立つのを覚えた。確かめるためには……、そう思うと、しなければならないたくさんのことが怒涛のように頭の中に押し寄せてくる。

「どうする? 佐知子さん」

「どうする、って?」

「その、学会に発表する、とか」

「まだ、そんな……」

そんな段階ではない、もっとよく調べなければ、という意味で言ったのだ。だが、と佐知子は思う。これを確かめるためにもやはり公表しなければならないだろう。そうして大規模な調査をしなければならない。海底遺跡の調査など佐知子ひとりの力ではどうにもならない。資金も地上での発掘の何倍も要るだろう。考古学の専門家だけでは駄目だ。船や潜水具など海洋の専門技術や設備機材も必要になる。

これを公表すれば大騒ぎになるだろう。大規模な調査が行われることも間違いない。一般の立ち入りは禁止され、サーフィンなどもってのほか。そうなれば翔一たちのシークレットは……。

興奮の陰でもうひとつの想いが顔を出す。

考古学の大発見が、とり返しのつかない遺跡破壊につながっていったいくつもの例が脳裏を過る。もともと遺跡は発掘を始めたときから破壊が始まっているのだ。

佐知子はボードに肘をついたまま由比ヶ浜の海岸を眺めた。

背後に鎌倉の街並みが広がり、その奥に緑の山々が連なる。三方を山に囲まれ、一方が海に面している鎌倉。山は木々の緑で覆われている。あの山裾には死者を葬った無数ともいえるやぐらがある。あの鎌倉の緑はそこに眠る死者たちが守ってきたもの、と佐知子は思っていた。翔一の言葉を借りれば、死者たちはすでに宇宙に還っている。宇宙があの緑の山々を守っている、と思えばそれもうなずける。

――このままでいい。

と、佐知子は思った。これでじゅうぶんだ。あの海底の遺構が消えて無くなることはない。確かめたければいつでもここを訪れればいい。そっと、静かに……。

『吾妻鏡』に記述の無い中世の港がたしかにあった。為政者が認知しなかった。いや、認知したくなかった港だった。それは幕府の支配下になかった職能民たちが築いた港だろう。そんな民たちがたしかに存在した。佐知子が思い描いていた歴史の痕跡を自身の目で確かめることができた。

今まで、薄紙を重ねるようにして自身の歴史観を築いてきながら、どこかで従来の正統派といわれる歴史観に囚われ、断ち切れない自分がいた。だが今、その呪縛から解き放たれた、と思った。

名も無き自由な民たちが残したもの。その痕跡は誰にも知られることなく、海を漂う砂に埋もれて静かに眠り、あるときは波と潮に砂の衣をさらわれてその姿をさらけ出す。それを繰り返しながら数百年もの間ここに存在してきた。だから、このままそっとしておけば、これからも在り続けるに違いない。

そのことを佐知子は知ることができた。翔一という青年と出会ったことで、探し求めていたものとも出会うことができた。それでじゅうぶんだ。これ以上何もいらない。

胸に掛かった青磁の欠片を握りしめ、鎌倉を囲む三方の山、古の人々が守ってきたその風景を見つめながら佐知子はそう思った。

「ここ、シークレットなんでしょ?」

「えっ? ええ、まあ。サーファーにとってはね」

「じゃあ、そっとしておきましょ」

佐知子は翔一を見て薄く微笑んだ。

「シークレットは秘密にしておかないと。そうでしょ?」

今日見つけたシークレットはサーファーだけのシークレットではない。佐知子の、そして佐知子と翔一、二人だけの……。

翔一は髪から水滴をたらしながらきょとんとした顔をした。まだよく意味がのみ込めない、という顔だ。それでもその想いを読み取ろうとするかのように、澄んだ目で佐知子を見つめる。

その顔に、もう、あの人の痕跡はどこにもなかった。

おわり

※作品中の挿絵は、著者の指示により生成AIで作画したうえ著者が編集加筆したものです。

※「和賀江島」の詳細についてはコチラをご覧ください。