五島

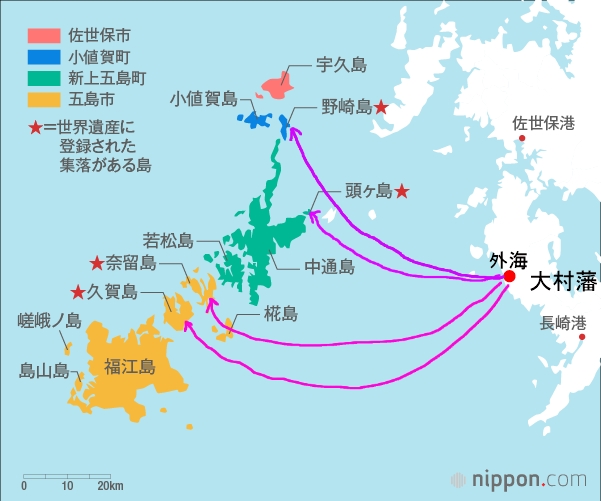

キリシタンの外海から五島への移住

島原の乱(1637年~1638年)以後、キリシタンの取り締まりがいっそう厳しくなり、大村藩(現在の長崎県)の浦上や外海(そとめ)地方では、神父不在の中で潜伏してキリスト教信仰を続けていた人々がいました。外海地方は、平地が少なく土地はやせ、暮らしていくには困難な場所でした。財政的に厳しかった大村藩は、人口増加を抑制するため、長男以外の子どもの間引き政策を実施。間引きはキリシタンの教えに背く大罪であるため、潜伏キリシタン※は子どもを自由に生み育てられない環境に苦しんでいました。

※この記事では「潜伏キリシタン」は、江戸時代の禁教令下で秘密裏にキリスト教を信仰していた人々で、禁教が解かれた後にカトリックに復帰した人々を指します。一方、「隠れキリシタン」は、禁教令が解かれた後もカトリックに復帰せず、独自の信仰形態を維持し続けてきた人々と分類することとします。

一方、五島藩は、もともと捕鯨以外の産業が少なく、農地開拓するにも人手が不足していました。そんな両藩の事情から思惑が一致し、寛政9年(1797年)、五島藩主五島盛運(もりゆき)は大村領の領民を土地開拓者として移住させるように要請。大村藩主大村純鎮(すみやす)はそれを快諾、外海地方から108人が五島へ移住しました。そのほとんどは潜伏キリシタンであったといわれています。移住した人達に開拓地が与えられたことを知ると、その後、それに続く移住者が増えていきました。ただ、その後五島ででもキリシタン弾圧が起きていることから、移住者たちは表向きは仏教徒を装っていたようです。

参考文献:『拓かれた五島史』尾崎朝二(長崎新聞社)、『長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産』(長崎県文化振興・世界遺産課)

福江島

①井持浦教会(いもちうらきょうかい)とルルド

井持浦は、かつて大村藩からの移住キリシタンを、五島藩が使役して、塩造りの竈場(かまば)で働せていた地区。1897年建立のレンガ造教会が台風で倒壊し、1988年にコンクリート造の現教会となったとのことです。

建屋はゴシック様式ですが、窓は上が丸くなったロマネスク様式。

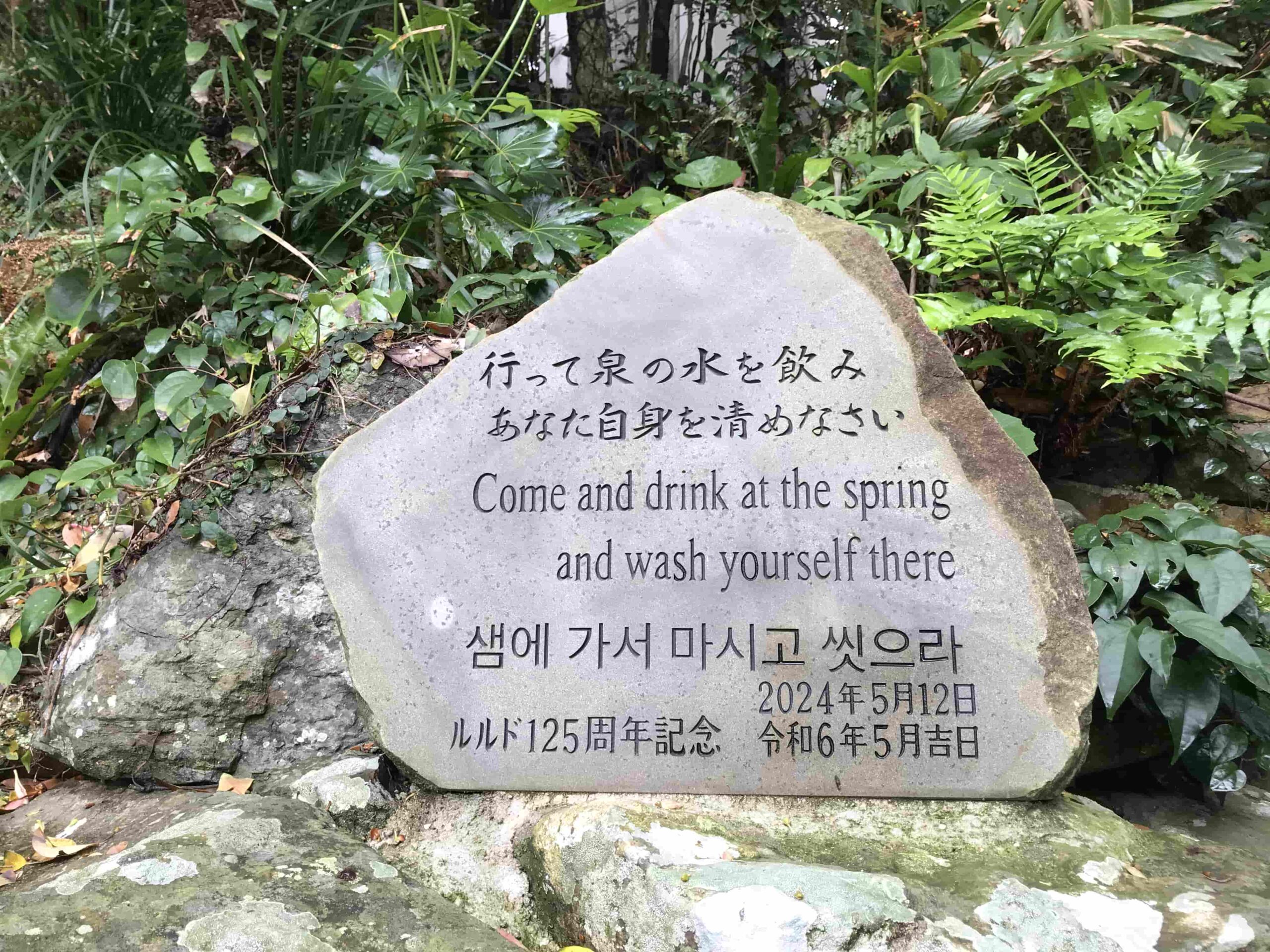

カトリックの巡礼地として世界的に有名なフランスの「ルルドの洞窟」がありますが、当時の五島列島司牧の責任者ペルー神父が、1891年、バチカンに「ルルドの洞窟が再現された」と聞いて、五島の信徒に呼びかけて島内の奇岩・珍石を集め、1899年、日本で最初のルルドを作ったとのこと。この霊水を飲むと病が治ると言われ、日本全国の信者の聖地となっています。(参考文献:五島市観光サイト)

ルルドの冷水を護るマリア像

井持浦

五島のほとんどの教会は、どこも美しい入り江(浦)に建っています。

五島列島は、どこもリアス式海岸で、無数ともいえる浦があります。背後は険しい山になっているので陸上交通は不便。しかしキリシタンが潜伏するには好都合だったかもしれません。禁教時代が終わって、教会が建つと、信徒たちは各浦から船で礼拝にやってきたそうです。

入り江の畔に小舟が打ち捨てられ朽ちていました。かつての信徒が礼拝への足に使ったものかもしれない、などと勝手な想像をしてしまいました。

入り江の方から眺めた教会堂

山の上から霧が降りてきて、幻想的な景色でした。

②堂崎教会(どうざききょうかい)

禁教令が解かれたあと、五島キリシタン復興の任を帯びて、フランス人宣教師フレノー、マルマン両神父が五島を訪れ布教にあたり、1880年にマルマン神父によって、五島における最初の天主堂(木造)が建てられました。その後着任した、ペルー神父によって1908年に、現在のレンガ造りの教会堂が完成しました。建築の際には資材の一部がイタリアから運ばれ、内部は木造で色ガラス窓、コウモリ天井などの教会堂建築となっています。

現在は、弾圧の歴史や資料を展示する資料館として、一般公開されています。

1974年に、県の有形文化財(建造物)の指定を受けました。(以上 「ながさき旅ネット」ホームページより)

教会堂内は撮影不可のため、この写真は「五島市ホームページ」より

コウモリの翼のようなリブ・ヴォールト天井。

教会入口正面「聖ヨハネ五島殉教像」

伝道師を志ながら19歳で大阪にて捉えられ(1597年)長崎まで33日間の道程を耐え忍び、西坂において、他の信者、神父、25名とともに十字架上で殉教した。(聖26聖人の一人)

(以上 「4travel.jp」ホームページより)

アルメイダの宣教碑「出会いの日」(レリーフ)

五島とキリスト教との最初の出会いはフランシスコ·ザビエル鹿児島上陸(1549年)から17年後の1566年の事である。

ポルトガル生まれで優秀な医師でもあったイエズス会宣教師ルイス·デ·アルメイダと、平戸生まれの日本人修道士ロレンソ(レリーフ左手前の2名)が五島領主18代宇久純定(レリーフ中央)の要請に応えて来島し、キリスト教布教と病がちの純定の治療に努めた。

純定の子純堯(すみたか)は受洗して1576年キリシタン大名となり、五島キリシタンは信徒2000名余りという隆盛の時代を見たが、純堯はその3年後に35歳で帰天し、五島は信仰の受難の時代を迎える。彼らは、時の領主宇久純定の招きにより、城中でキリストの教えを説き、多数の者を洗礼に導いた。この碑は、島の人々とキリスト教との「出会い」を記念するものである。

(以上 「Ameba」ホームページより)

この教会も美しい入り江に建っている……。

次は久賀島へ

■番外編(寄り道)

映画「悪人」、朝ドラ「舞いあがれ!」ロケ地の「大瀬崎灯台寄り道記」)はコチラ

■他ページへのダイレクト・ジャンプ

殉教の旅(4)― 長崎・五島(その1) ― 長崎(二十六聖人記念碑、大浦天主堂)

殉教の旅(4)― 長崎・五島(その2) ― 五島 福江島(井持浦教会、堂崎教会)寄り道(大瀬崎灯台)

殉教の旅(4)― 長崎・五島(その3) ― 五島 久賀島(牢屋の窄殉教記念聖堂、五輪地区1)

殉教の旅(4)― 長崎・五島(その4) ― 五島 久賀島(五輪地区2)

殉教の旅(4)― 長崎・五島(その5) ― 五島 奈留島(江上天主堂)ユーミンの島♬

殉教の旅(4)― 長崎・五島(その6) ― 五島 若松島(キリシタン洞窟)

殉教の旅(4)― 長崎・五島(その7) ― 五島 頭ヶ島(頭ヶ島天主堂)

殉教の旅(4)― 長崎・五島(その8) ― 五島 中通島(青砂ヶ浦教会、冷水教会、大曽教会、中ノ浦教会)

■殉教の旅(1)(2)(3)

殉教の旅(1)ー鎌倉に残る隠れキリシタンの跡ー

殉教の旅(2)― 東慶寺に残るキリシタンの痕跡 ―

殉教の旅(3)― 澤田美喜記念館 ―

-200x200.jpg)