前回のあらすじ(前回はコチラ)

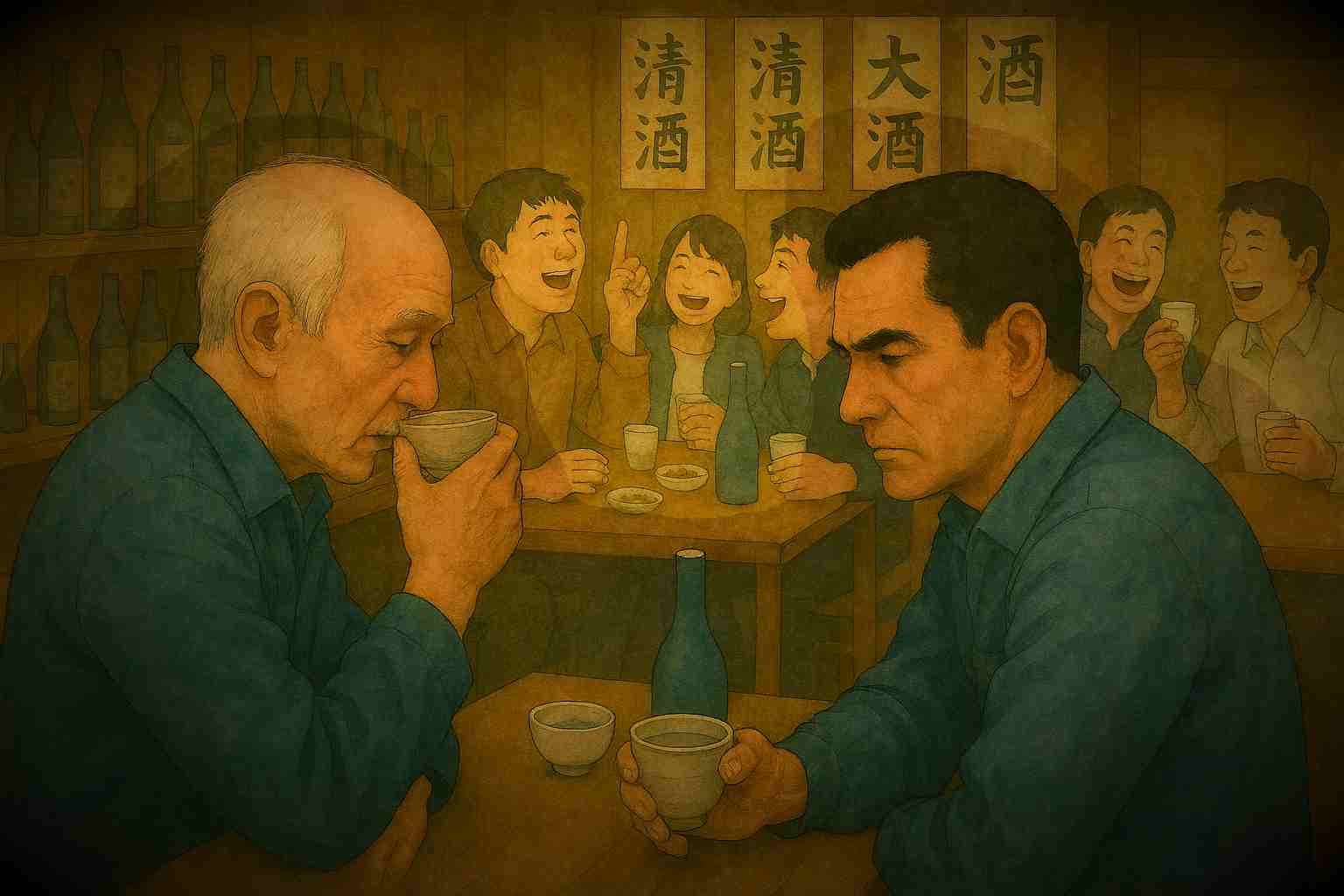

自費出版社を始めた柳田は、行きつけの居酒屋で磯崎誠という老人に出会う。磯崎は、太平洋戦争中、人間魚雷「回天」の特攻隊員だったという。回天でひとたび出撃すれば生きて還った者はいない。自分は出撃したので本当は生きているはずのない人間だという。柳田は、磯崎の話に興味を抱き、その体験を自費出版の本にすることを勧める。すると磯崎は、柳田に回天の訓練基地だった山口県の大津島を訪ねるよう勧めた。

フェリーの甲板に立ち、進行風に吹かれながら柳田は通り過ぎる島々を見ていた。こんもりとした島山が親亀、子亀のように連なっている。どの島も木々の緑に覆われ、建築物のようなものはほとんど見えなかった。

船がわずかに進路を変えた。後方を見ると白い航跡がわずかに曲線を描く。船首の方向には二つの山を繋げたような島があった。山と山の谷間にある岸辺に向かって進んでいる。おそらくそこが大津島の馬島港だろう。

「真っ黒で細長い鉄管のように見えました」

あの居酒屋で磯崎がそう言ったのを、ふと思い出す。

客のざわめきの中で、磯崎が大津島の基地に着任したときのことを語った。

内火艇(旧海軍のエンジン付小型艇)が港へ近づいたとき、クレーンが海から何物かを吊り上げていたという。

「魚雷かな? と思いました」

ところが胴体の中央に潜望鏡のようなものが見えたという。

「いっしょに内火艇に乗っていた同僚が、あれはきっと㊅(まるろく)だろう、と言いました」

海軍の隠語でマル(○)とは特攻兵器のことだという。それに番号をふって類別を表す。

「そのとき初めて、自分たちの任務は人間魚雷なのだと知りました」

下士官や海軍予備学生出身の士官が特攻の任務に就くときは、志願という形の本人意思確認がされるが、生え抜きの軍人である海軍兵学校出身の士官に対してはそのような配慮はなく、あくまで通常の配属命令でしかなかったという。しかも特攻基地の所在は軍の機密で事前に任地が知らされることはなかったらしい。

「今は小学校になっているそうです」

また磯崎の声がした。

「あのころ、そのあたりに回天の整備工場や兵舎があったのです」

フェリーが馬島港に着岸した。乗客のうち柳田とともに下船したのはわずか数人で、釣り道具を持った人たちばかりだ。

港からは街並みのようなものは見当たらず、船の待合室だけがぽつりとあるだけ。それでも明るい陽の光に包まれ、海から吹く風は柔らかだった。

〈回天記念館はここから〉と矢印の付いた案内板があった。まずはそこを訪ねてみようと思っていた柳田は、その標示に従って歩き始めた。

小学校と思われる校舎と校庭を横に見ながら緩やかな坂道を上がる。記念館は小高い山の中腹にあるはずだ。

今は授業中なのか、それとも生徒の数が少ないのか、校舎や校庭の辺りに子供の姿は見えない。港で数人を見かけたほかは島民らしい人にはまだ出会っていなかった。

のどかで静かな島だった。ここにかつては多くの軍人や工場に動員された人たちがいたとは想像しにくい。

横に校庭を見下ろしながら歩き、反対側は山の斜面で草木に覆われている。小さく唸るような羽音を残して虫が飛び去る。校庭の向こうには瀬戸内海が陽に照らされて光っている。まるで夏休みに島の民宿へ遊びにきたような気分だ、と柳田は思った。

だが、かつて隊員として着任してきた軍人たちがそんな気分に浸っていたはずはない。

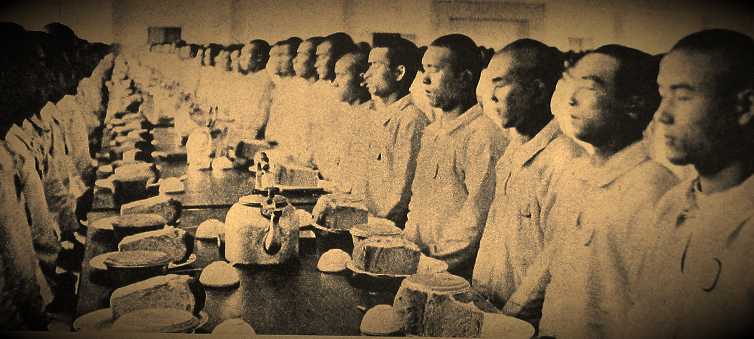

回天の搭乗員となった軍人はおおまかに三種ある。磯崎のような海軍兵学校や海軍機関学校を出た生え抜きの士官。若手の少尉、中尉、といった尉官クラスがほとんどだった。そして一般の大学から海軍予備学生の教育を受けて士官となった少尉、中尉。もうひとつは予科練で戦闘機要員として訓練を受けていながら飛行機の数も不足し、回天搭乗員として転属されてきた飛曹クラスの下士官たちだった。

「私は海軍士官に憧れていたのですよ」

磯崎は照れたような笑みを浮かべていた。

「家は貧乏な農家でした。冷害で米が採れなかった年などは学校に弁当も持っていけなかった。そんなときは昼休みになると毎日裏山に行きましてね。なぜだかわかりますか? ヤマモモが成っているのです。甘い木の実なんですがね。それを採って食べて、昼飯のかわりにするのです。まあ、武士は食わねど高楊枝というところですかね。

でもね、海軍兵学校の入学試験のときには母親が握り飯をたくさん持たせてくれました。あのときの米はどうやって手にいれたのか。きっと大変な苦労をしたはずです。私は体が小さいほうだったので体重が僅かに足りなかったのです。体重測定の前に腹いっぱい食べて、水をがぶがぶ飲んでやっと規定の体重に達しました。

でもね、海兵の飯はうまかったですよ。ときにはね、ビーフステーキなんてものもありましてね、将校として嗜むべきテーブルマナーを覚えるためでもあったのですが、そりゃあ贅沢なものでした。

軍人の学校とはいってもね、私が入ったのはまだ太平洋戦争が始まる前だったので、雰囲気もだいぶ違いました。私、本当は駐在武官になりたかったのです。外国の大使館付きの武官に憧れていました。貧乏農家の倅がですよ、可笑しいでしょ。でもね、兵学校出て海軍士官になればそれもまんざら夢ではなかった。だから英語は必死に勉強しましたよ。兵学校も英語教育には熱心でしたからね。

私が在学していた時は井上中将という人が校長をやっておりましてね、この方は世の中じゃすでに敵性言語で禁止になっていた英語教育を絶対止めなかった。海軍士官に英語は絶対必要だ、と言ってね」

そのころを思い出しながら語る磯崎の顔は紅潮し、目じりの皺までのびているように見えた。彼にとって海軍兵学校はまさに青春時代だったのだ。

柳田は英語が苦手というよりは嫌いなほうだったので、そんな時代でありながら英語を熱心に勉強したという磯崎が眩しかった。

「ですが、連合艦隊の真珠湾攻撃で太平洋戦争が始まって、山本長官が戦死されたころから変わりましたね、私も。駐在武官の夢など吹っ飛びましたよ」と磯崎の表情が険しくなった。

話を聞きながら、柳田はその老人との距離を感じた。たとえ自分がもしその時代に生まれていても、軍人の学校へは絶対に行っていなかっただろうと思った。というのも、柳田の出た高校も旧制中学の気風が色濃く残る男子校で、古い伝統を重んじ、滅多やたらに男気を振り回すような校風だったがそれに馴染めなかったからだ。

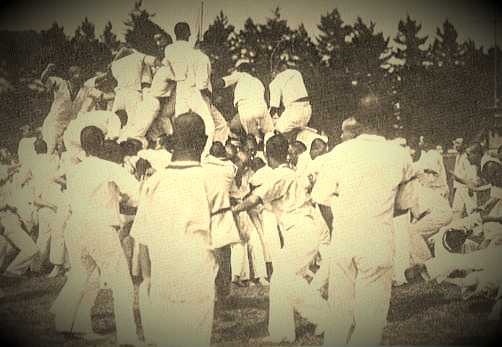

体育祭で棒倒しになると、上級生は戦争でも始めるのではないかと思うほど興奮し、事実柳田は殴られて鼻の骨を折るという経験をした。自陣の棒が倒されて、山のように重なりあった体の下から這い出ると「おまえ鼻が曲がっとおぞ」と言われ、トイレで鏡を見ると、もともと低くあぐらをかいていた鼻がさらに潰れていた。もうこんな学校は早く卒業して、都会でスマートな生活をしたい、と思っていた。故郷、小倉への愛着は薄く、ともすれば嫌悪に近いものすら感じていた。だから、たとえ時代の違いを差し引いても、生粋の軍人だった磯崎と自分の間には溝があると感じた。それでもこの大津島に来てみようと思ったのは、貴重な自費出版のお客だから、というだけではない。語り伝えるべき何かをこの老人は抱えている。そしてそれを吐き出したい、いや重い鎧を脱ぎ捨てたがっている。それを知る手がかりがこの島にある。そう感じたのだ。

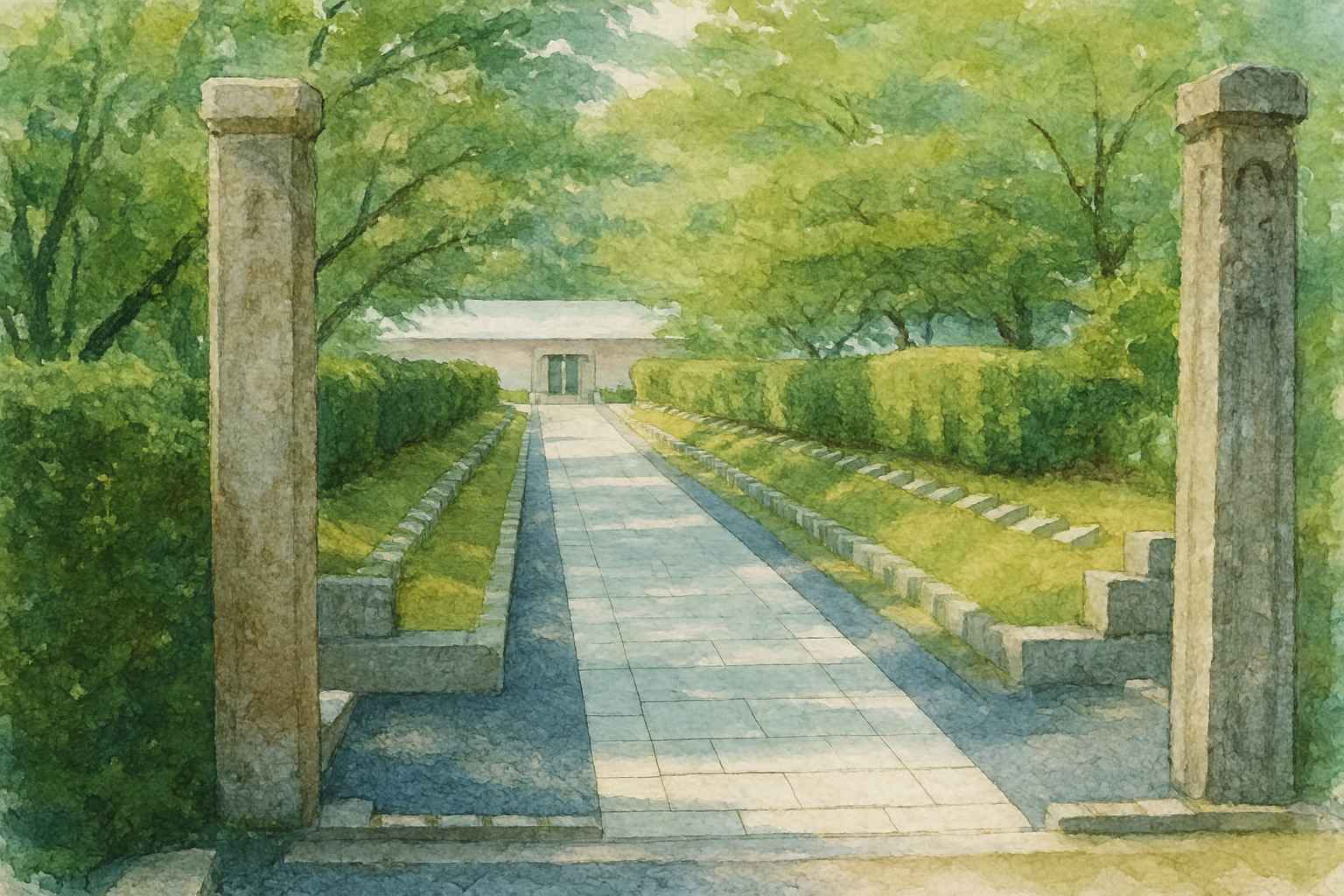

狭い山道を上がりきった所に記念館の門が見えた。かつてはその辺りに士官宿舎があったらしい。門を入ると石畳の両脇に、まるで西洋式墓地のような石板がずらりと並んでいる。そこには戦死した回天搭乗員の名が刻まれていた。

軍神を崇めるという気持ちは柳田にはない。それでも信念に従い、自ら逝った霊を悼む気持ちはあった。歩いていると、両脇からその霊たちにじっと見つめられているような気がした。だが、もしかするとこの中のいくつかはまだ霊になっていないかもしれないのだ。少なくとも磯崎だけは……。しかし、本名を言わない彼の石板がいったいどれなのか、それは柳田にもわからなかった。そして磯崎が同行を断った理由のひとつはこれだったのかもしれない。軍神とされた自身の名が刻まれている。それを見るのは忍びないだろう。

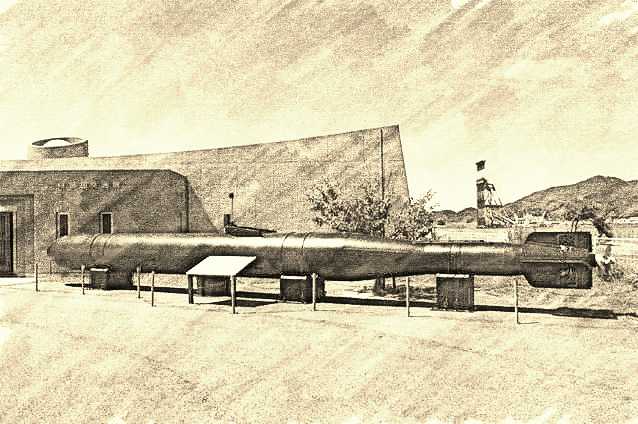

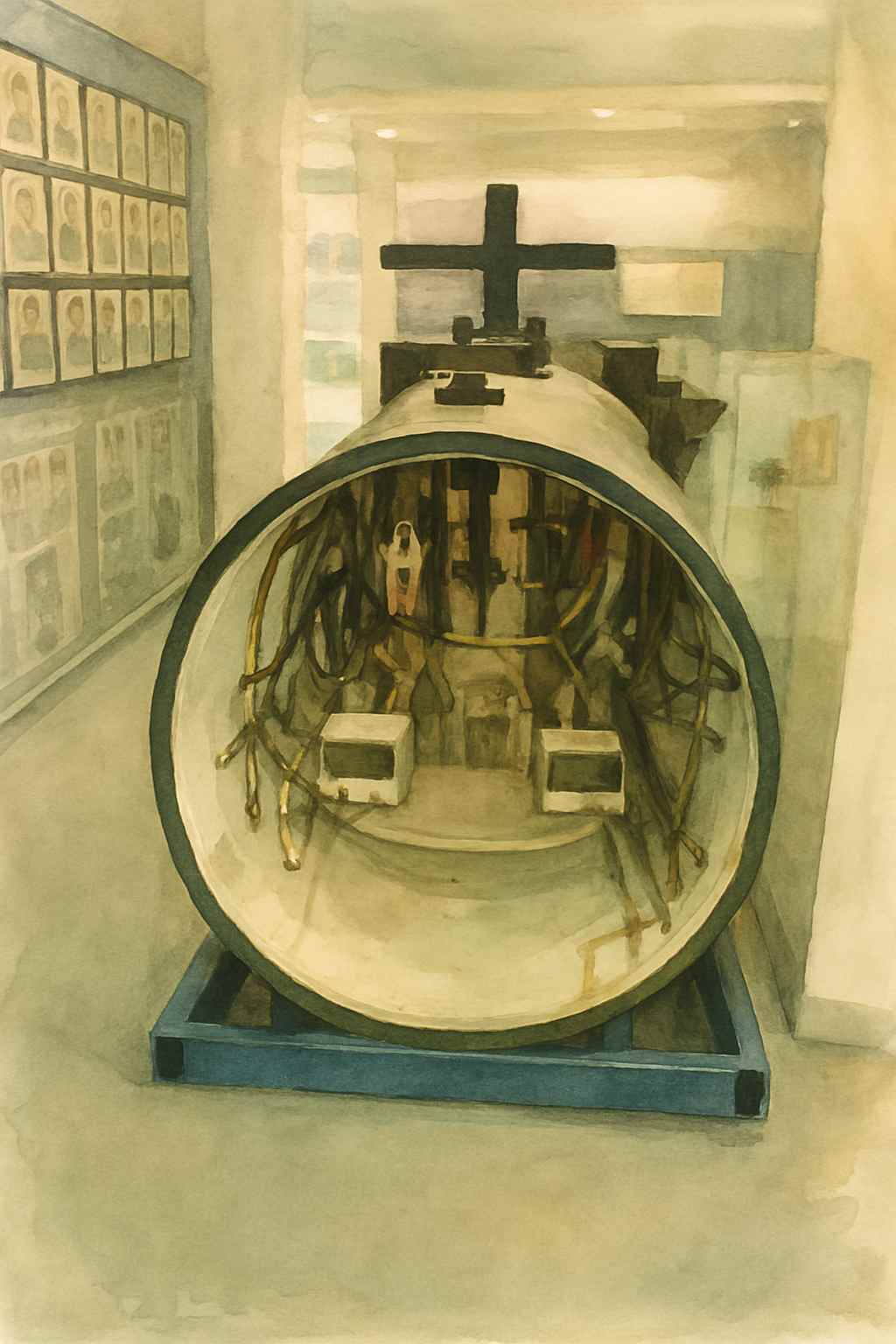

記念館の建物の脇に黒く太い鉄管のようなものが台座に載って横たわっていた。これが回天か、と柳田は目を見はった。

真っ黒な鉄管。だが中央に、蛇が鎌首をもたげたような潜望鏡が付きだし、遠くから見ると細長い潜水艦のようにも見える。長さは 14.5メートルあるが、直径は1メートルしかない。

「九三式魚雷というのがあったのです」

そのとき磯崎は技術者のような目をし、ビールの空ビンを魚雷に見立てて説明していた。

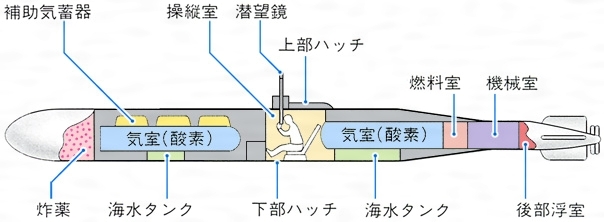

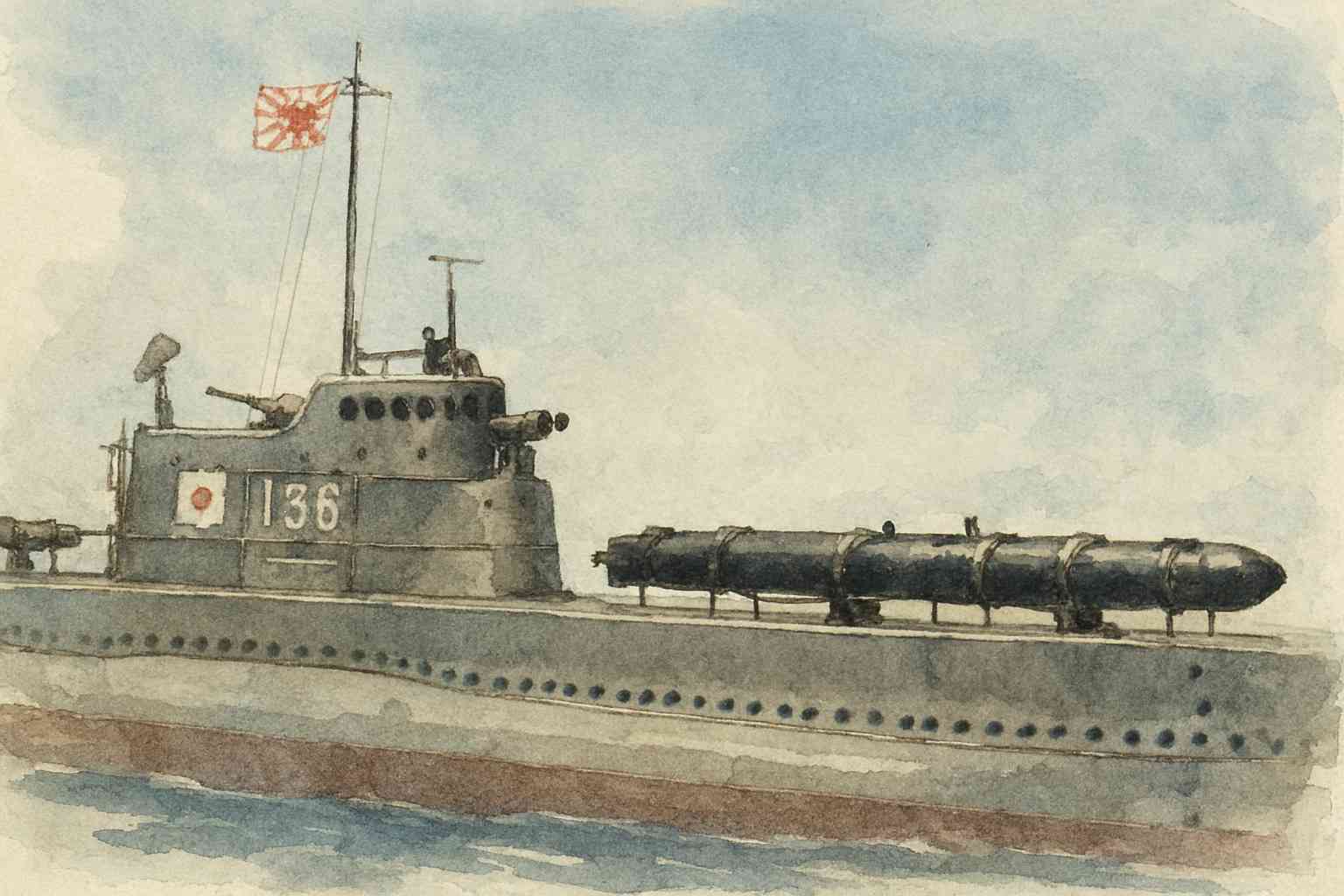

九三式魚雷はエンジンの燃焼に空気ではなく酸素を使用しているため排気の気泡が少ない。そのため敵に発見されやすい白い航跡を残さない。他国の魚雷と比べても高い性能を備えていたが、魚雷ゆえに潜水艦で射程距離内まで近づかなければ使えない。ところがソナーやレーダーの発達で米軍の対潜哨戒網が強力になると、接近が困難になり、やがて大量の魚雷が倉庫に眠るようになった。

それに目をとめたK大尉という機関学校出の海軍士官がいた。直径60センチの九三式魚雷の前方弾頭部に直径1メートルの鉄管を継ぎ足し、そこに操縦席と特眼鏡という潜望鏡を取りつけ、さらに一発で空母をも沈めることのできる量の爆薬を搭載したのだ。その全長14.5メートルの、魚雷と言うには大きく、そして潜水艇と言うにはあまりに小さな特攻兵器が人間魚雷「回天」だ。

天を回らし戦局を逆転させる、という意味を持つ必死必殺の兵器開発を、当初は海軍当局も認めなかったという。決死隊はよしとしても生きて還る可能生が全くない必死の兵器は海軍の思想にないという理由だった。それが脱出装置を取り付けることを条件に認められ、やがていつの間にか脱出装置は不要となった。無人の魚雷ではなく、あえて有人の操縦により正確に命中させることが目的であった兵器開発の中で、脱出装置を取り付けるという条件は二の次、三の次となり、やがて設計図面から消えていった。たとえ脱出装置があったとしても人間魚雷の目的からすればおそらく機能しないであろうことを誰もが解っていた。万に一つ脱出できたとして、空母をも沈めることのできる大爆発の間近で生存の可能性は極めて低い。そのうえ敵の海域に、多くの乗員を抱えた潜水艦が飛び込んで行き、生存しているかどうかもわからない搭乗員を回収に行くなどという行動は回天作戦の意味そのものを無にするものだからだ。

「本当の魚雷に人が乗っていたんですね」

柳田は小型の潜水艦に爆弾を載せたようなものかと思っていたのだ。

「そうです。もとが魚雷だから後進もできない」

二度と還らない特攻に後進の機能は不要ということだ。

「回天の開発者であるK大尉という人は、訓練、というより事実上は試験運転だったのですが、その最中、海底に回天が頭から突っ込んでしまい、後進ができないために抜け出ることができず、そのまま一晩経って窒息で亡くなりました」

「海底に突っ込む?」

「ええ、波の高い荒れた日だったそうです。とはいっても瀬戸内海なのですがね」

磯崎の顔が曇った。

「回天の特眼鏡、あの潜望鏡のようなものですが、これがたった1メートルしかないのです」

潜水艦であれば深度に合わせて何十メートルも伸びるものが回天はたった1メートル。

「でも回天はそれほど深く潜らないものなんでしょう?」

「ええ、そうですが……、それについては後でお話ししましょう」

磯崎の顔は曇ったままだった。酔客の笑い声とざわめきの中で、二人の席だけ重い空気を包むバリアに覆われているようだった。

蝉の声を聞きながら記念館の入場券売り場まで行くと、小窓にカーテンがかかっていた。まさか休館ではないだろう、とあわてて案内板を見たがそんなことはなかった。はるばる東京からやってきて休館ではたまったものではない。柳田は窓ガラスをノックするように叩いた。何度も叩き、しばらくしてようやく管理人らしい老人が顔を出した。

「ああ、すみません。今開けますね」

訪れる人はあまり多くないようだ。入場券を買ってしばらくすると入口ドアが開き、中から受け付けの老人が顔を出した。どうぞ、と言われて中へ入る。と、老人が展示室の照明スイッチを入れて回る。人が来たときにだけそうするのが彼の仕事なのだろう。

壁の説明版に書かれた回天の歴史などはすでに調べてあったものと同じだったので、さらりと見て先へ進む。

若い軍人の肖像写真がずらりと並んでいる。紺色で詰襟の第一種軍装姿の者、純白詰襟の第二種軍装、そして搭乗服姿で鉢巻をしめた者。どの若者の顔にも死への憂いは見えず、不動の姿勢で何かを見つめている。こういう写真はいつ撮ったものだろう。はたしてそのときの心境はこの場に掲げられるに相応しいものだったのだろうか。彼らは自らの姿をここに掲げられ、奉られることを望んでいるのだろうか。そしてこの中のどれかが磯崎の若き日なのだろうか。

柳田は英霊たちの射るような視線を感じながら、その場を通り過ぎた。

最も見たいと思っていたものがあった。回天の搭乗席と内部構造が見えるよう外壁をカットした実物大模型だ。

搭乗席に目を奪われ、釘付けになった。

狭い。驚くほど狭い。直径わずか1メートルの鉄管。想像はしていたものの、それを絶するものだった。

こんな中に……、押し込められるようにして……。

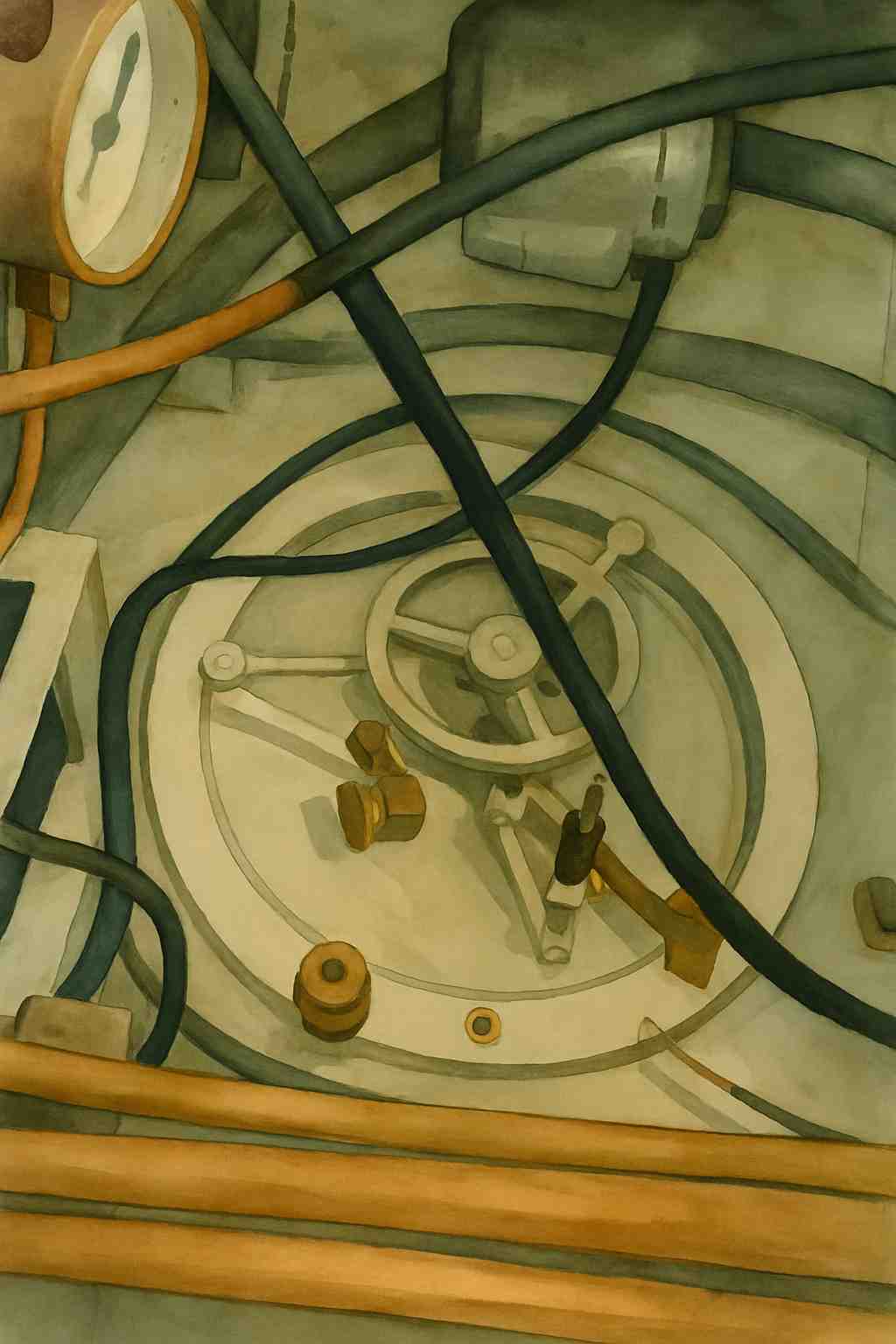

鉄管の中に尻をついて座っても背を屈めなければ頭がつかえるほどだ。膝を抱えるような姿勢で特眼鏡を覗いて操縦せねばならない。操縦席とはいってもコクピットのような計器盤があるわけではなく、操縦レバーも計器類も彎曲した鉄管の壁面に取り付けられていた。その中には電気信管の起動装置なるものがあった。通常は突入の衝撃で弾頭が爆発する。だが衝撃で爆発しなかったときのために電気で信管を爆発させる装置だ。それは自爆する時にも使われた、と磯崎が言っていた。

そして目を引いたのはハッチだ。天井側と下側の二つある。訓練のときなどは天井から、実際の出撃の際は潜水艦と管で繋がった下側のハッチから入る。

丸いハンドルで内側から締め付けるようになっている。柳田はそれを最後に締めるときのことを想像してみた。重いマンホールのような蓋を閉じる。ハンドルを回し、締めつけて外界と完全に遮断する。そこは爆弾の腹の中。数分、あるいは数十分以内に爆裂して死ぬということを知りながら、自らの手でハンドルを締めるときは、いったいどんな気持ちなのだろう。訓練の間はただの鉄管だったものが、そのとき鉄の棺桶となり、自らその蓋を閉じるのだ。

「何か言っておくことはないか?」

有線電話を通して母艦の潜水艦長の声が聞こえたという。発進直前のときだったそうだ。その時のことを磯崎は放心したような顔で話していた。

「覚悟を決め、胸の中を空にして、さて行くか、と思ったときにです。背中から呼び止められたような気持ちでした」

いったい艦長はどんな気持ちで聞いたのだろう。回天が発進するときは、母艦の潜水艦と繋がった電話線をぶち切ってゆくという。発進したら最後、通話は途絶える。搭乗員にとってはそれが人間の声を聞く最後なのだ。艦長の言葉は、軍人でありながらもその時ただひとりの人間となってつい漏らしたものだったのだろうか。

「みなさんのご武運を祈ります」

磯崎はそう応えたという。

おそらく艦長は特攻隊員の決意に溢れた最後の言葉、と受け止めたに違いない。それは艦長の感慨とともに後々まで語り伝えられたであろう。だが、磯崎の気持ちはそういうものとは違っていたのだ。突然、呼び止められて何を言ってよいのかわからなかったという。言い出せば限がない。まる一日あっても言い尽くせないだろう。だからこそ感情を断ち切り、すでに頭の中を空にしてあったのだ。とっさに出たのは、軍人として何百回と口にした定型の言葉。それが条件反射で出ていった。ただそれだけだったという。

茫然とした表情で語った磯崎のそんな言葉こそ、書きとどめ、語り伝えなければならない、と、柳田は思った。回天に乗り込んだあとの彼ら、その心もようを知る者は誰もいないのだから。

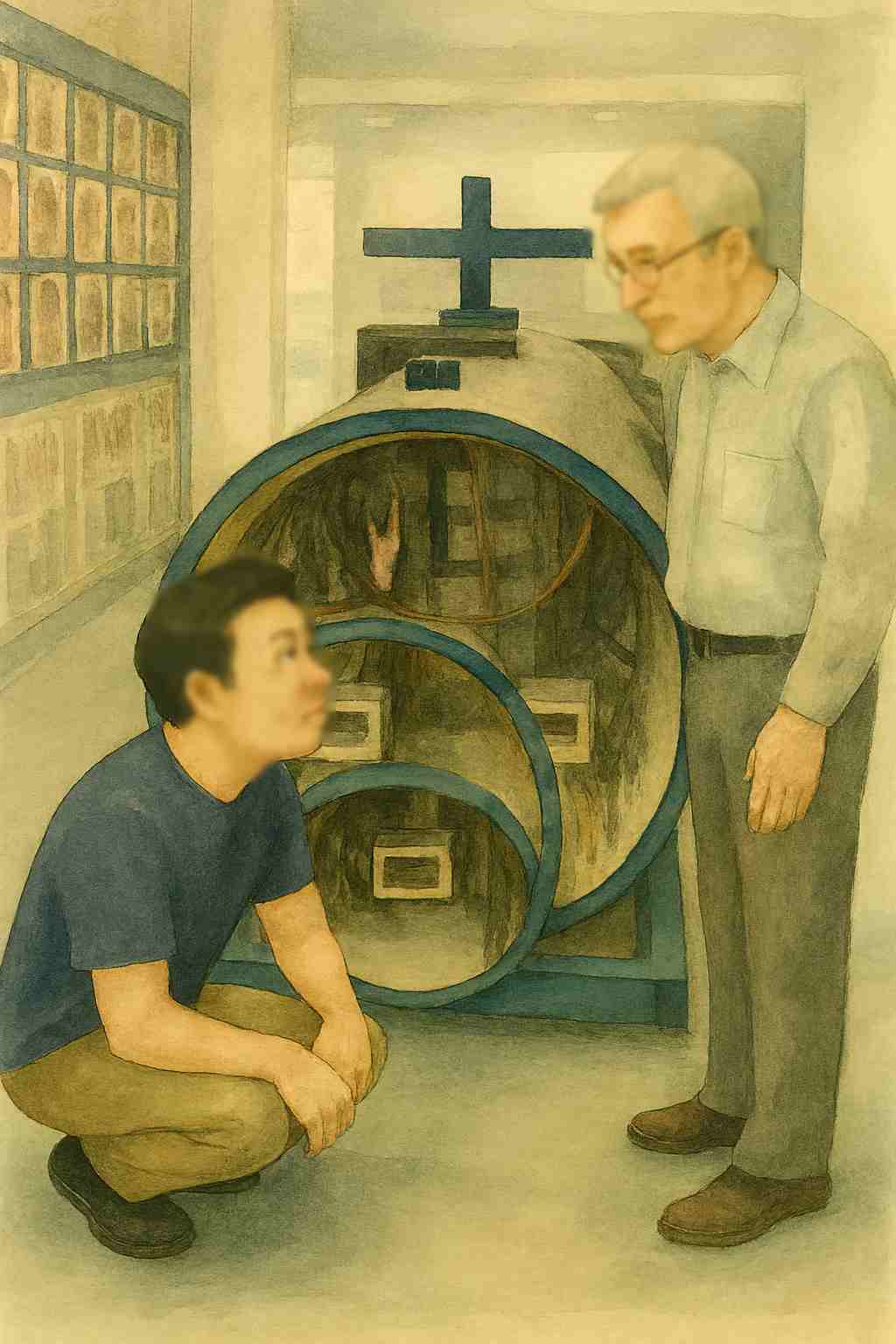

「まだ、いらっしゃいましたか」

搭乗席に首をつっ込むようにして中を覗いていた柳田に、管理人の老人が声を掛けてきた。

いったいどれくらいの時間そこにいたのか柳田もわからなかった。1時間も経っていないはずだが、小さなワンフロアの展示室にそれほど長くいる人はあまりいないのかもしれない。

「ああ、すみません。もう少し見せてください」

「ああ、いいんです、いいんですよ。閉館時間までゆっくり見ていただいて構いませんよ。もう出られたのかと思ったものですから」

おそらく老人は入館者がいなくなるとまた照明を消して回るのだろう。

「あの、ひとつ教えてください。人が吸う空気のボンベはどこにあるのですか?」

実物大模型の搭乗席後部には〈第二空気(酸素)室〉と標示された大きなボンベがあったが、これは酸素魚雷エンジンの燃焼用だ。前方部には〈操舵用気蓄器〉と標示された小さなボンベがいくつもあるが、どれも動力用のようで、いったい人間の吸う空気はどこに溜めてあるのだろうと思ったのだ。

「乗員のための空気ボンベですか? そういうものは無かったのですよ。魚雷の中にある空気がすべてなのです」

直径1メートル、全長14.5メートルとはいっても機械と爆薬の収まった部分を除けば狭苦しい搭乗席周りにあるわずかな空間だけだ。

「え? 空気ボンベは無いんですか?」

柳田は急に息苦しさを感じた。背をかがめて魚雷を操縦し、敵艦に向かっていった二十歳(はたち)そこそこの若者たちの姿を想像すると、どうにもいたたまれなくなった。発進してから突入までは長くても数十分だという。それだけの時間ならば狭い土管のような中に溜った空気だけで十分だ、というのか。そう、確かにそうなのだろう。だが、それにしても……。

小さな展示室が回天の中のように感じた。とたんに閉所恐怖のような感覚に襲われ、柳田はその場にいられなくなった。金魚が口をパクパクさせて水面に浮かびあがるように記念館を出た。

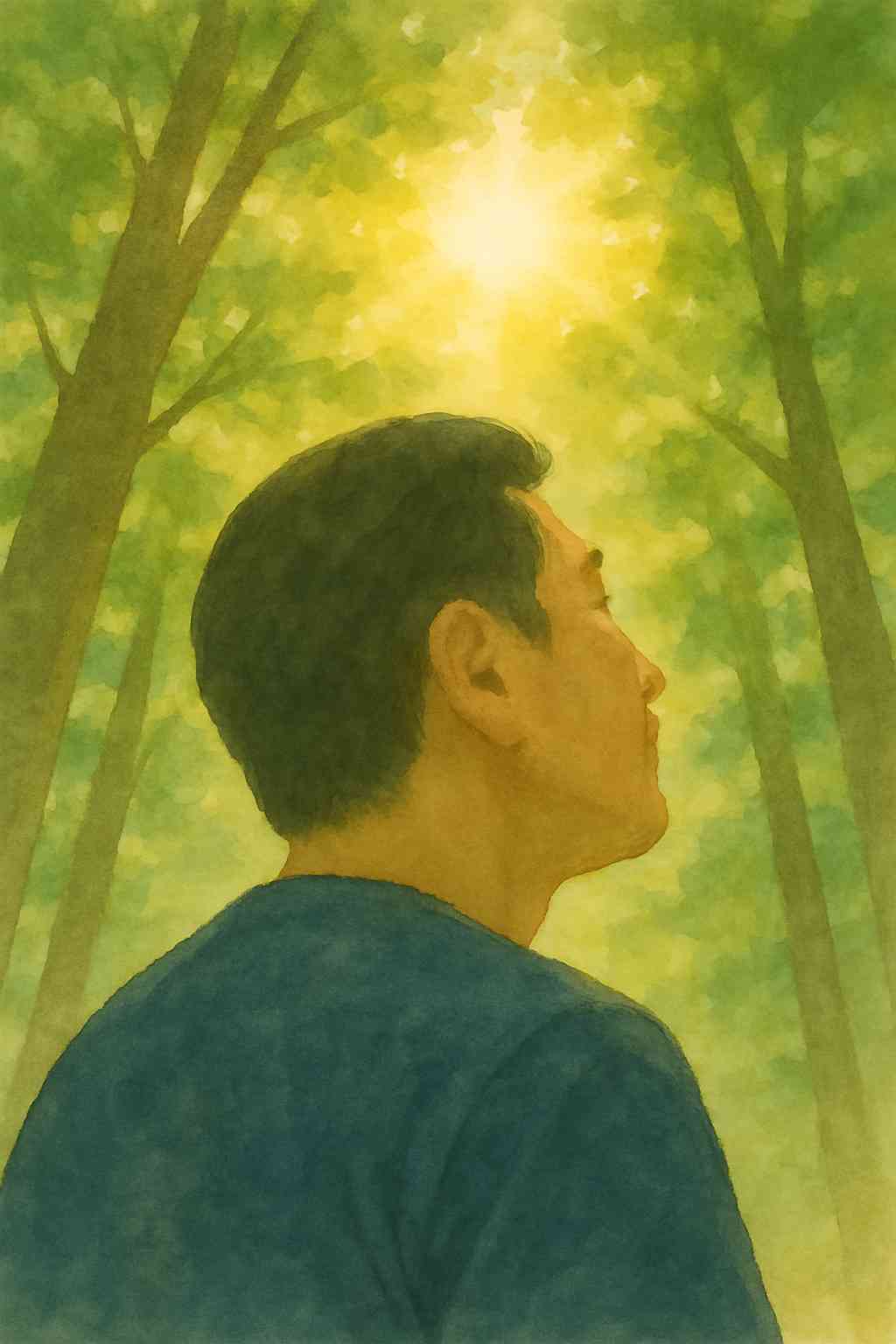

外は午後の陽が明るく射し、空気は甘く草木の匂いがした。山の木々から滲み出るような蝉の声がかしましくも気持ちを落ち着かせてくれる。

暗く息苦しい展示室との落差があった。柳田は深く息をして思った。回天で逝った者たちはこの甘い空気も、陽の光も二度と味わうことのないまま散り散りの骨肉片となっていったのだ。

「魚雷発射場まではトンネルを抜けて行きました」

磯崎が大津島での訓練について話しはじめたとき、奥の座敷席から手拍子と歌声が聞こえはじめた。どうやら学生サークルのコンパのようだ。ときどきあがる歓声に二人の話し声が遮られる。

「魚雷発射場は島の反対側にありました」

実地の搭乗訓練は魚雷発射場から出発して訓練海域をひと回りしてくるのだという。

魚雷発射場までは山を掘り抜いたトンネルを通ってゆくらしい。 柳田は今でも残っているというその跡を見たいと思った。

記念館を出て蝉の声を聞きながら小学校まで坂を下りる。学校の裏門から数分ほど歩いた山の斜面にそのトンネルは暗い口を開けていた。これだな、と思う。ところどころに照明は点いているようだが暗い穴に一人で入ってゆくのは少々勇気が要った。

湿ったコンクリートのむっとする匂いがした。

通路は平たんだが、溝を修復したような跡がある。

「整備を終えた訓練用回天は整備工場から発射場までトロッコに載せて運ぶのです」

暗いトンネルの中に磯崎の声が響いたような気がした。

溝を修復したような線は、かつてトロッコのレールが敷かれていた跡だろう。

訓練とはいえ、戦闘機パイロットが飛行訓練するのとは少々様子が異なる。戦闘機ならば、たとえ戦闘という名は付いていても、飛行機で大空へ駈け上るのは気持ちのよいものだろう。ひとときは戦闘を忘れて広大な天空に酔いしれたかもしれない。だが回天は窓もない魚雷だ。暗く、海すら見えない土管のような特攻専用の兵器。それに乗ってただ死んでゆくための訓練に励むのだ。若者たちはこの暗い路をどんな気持ちで歩いたのだろう。

気味が悪い、と正直思った。だが柳田は暗い通路を歩きながら、ここを歩いた若者たちの気持ちを想像してみようとした。

「心は決まっていましたよ」

トンネルの中で磯崎の声がした。

「覚悟はできていた、ということですか?」

柳田は暗闇に向かって聞いた。

「我が国は喉元に剣を突きつけられていたようなものでしたからね」

当時のどうしようもない日本の状況を放心したような顔で話していた磯崎の顔が浮かんだ。

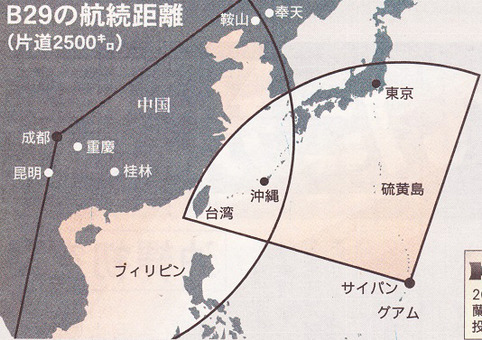

昭和十八年二月には東京から六千キロ南のガダルカナルを失った。かつての海戦は戦艦砲弾の届く範囲が戦場であったが、航空機の発達で飛行機の往復できる範囲が戦闘の射程距離となった。やがて東京から二千五百キロのサイパン島を含むマリアナ諸島をも失い、敵の航空部隊は日本の上空まで飛来するようになっていたという。

「やっぱり国のため、ですか?」

自分にとっては希薄な概念だが、あの時代の人間ならばきっとそうなのだろう、と柳田は思った。

「そうです。でもね、お国、というのはね」

そこで磯崎はちょっと考えるような目をした。

「私にとっては父や母、そして故郷の山河、田畑、そこに住む友人たち。そういうものの総称だった。天皇陛下の御真影も、本当を言えば、その向こうにある父、母、故郷を見ていたのです。それを守るためならどんなことだって……」

また磯崎は言葉をつぐんだ。何かを思いつめているようだった。

「そう思ったのは嘘ではありません。あのときは本当にそう思っていた。いや思おうとした。そうでなければ自分が軍人になった意味を見失うような気がした」

「軍人、という人たちはみんなそう思っていたのでしょうか」

柳田は意識の隔たりを感じながらも磯崎に近づこうとした。

「少しずつ違っていたかもしれません」

海軍兵学校へ入って海軍士官になろうとする者はすでにその時点で武人になろうとした。すでにその瞬間(とき)から死を見据えていた。磯崎の場合は駐在武官の夢と訣別した時だったという。

「でも、あの島に来た連中もいろいろでした」

文科系の大学から海軍予備学生を経て士官になった者たちも、文を捨てて武人となろうとしたことに嘘はなかっただろう、と磯崎は言う。だが、

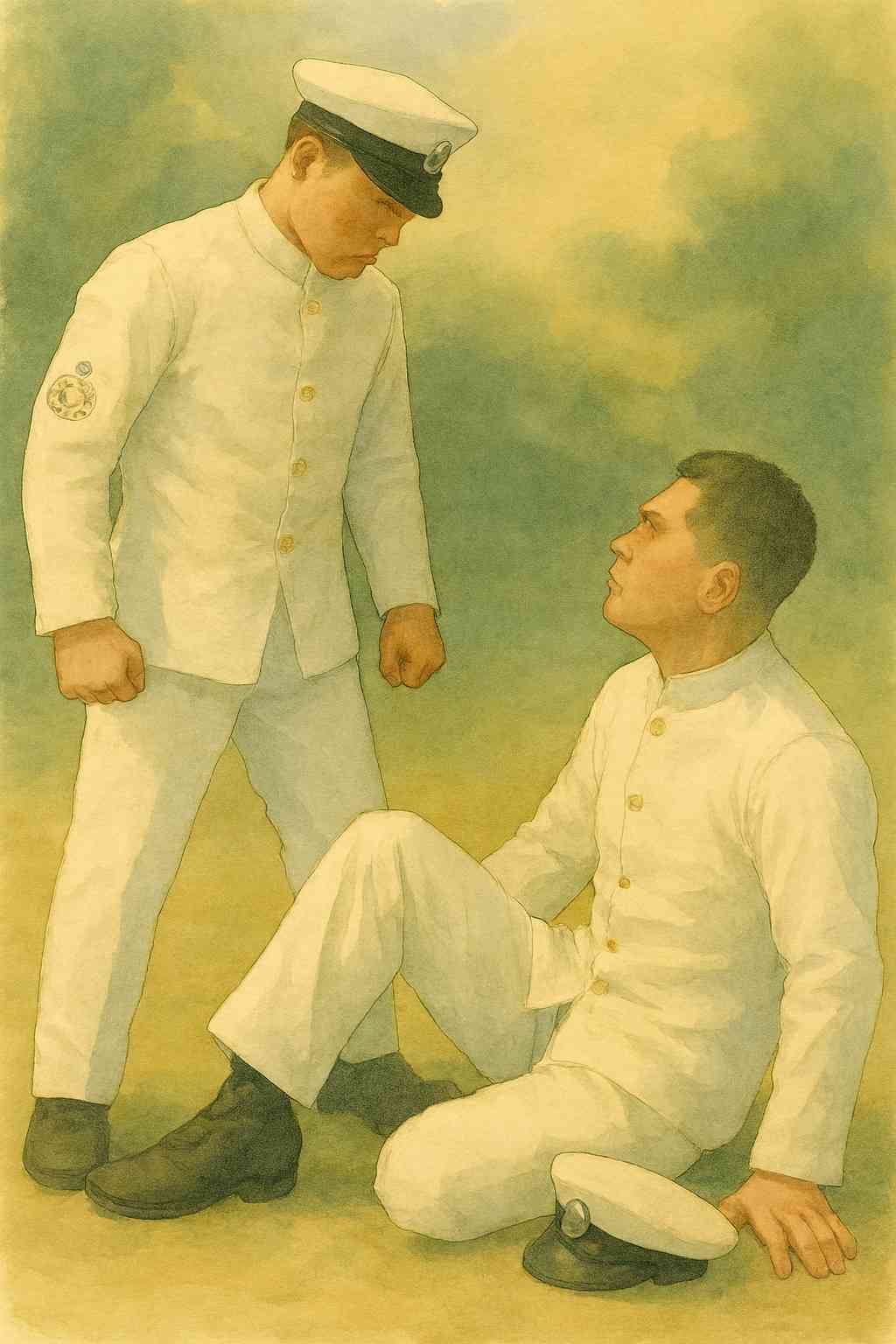

「一度、私は彼らの一人を殴ったことがあります」

磯崎の目が険しく、それでいて悲しみを湛えて宙を見つめた。

「大学出の少尉でした。彼は心が揺れていた」

予科練出身の一飛曹を自室に呼んで特攻への疑問を打ち明けたという。彼らは特攻を志願するとき「非常な危険を伴う任務」と前置きされたうえ、希望を○×で紙に書いて提出させられたのだ。

「彼らの意志を確認した上官、いや軍当局は大きな過ちを犯したと私は思います。なぜ明確に”必死”の任務と言わなかったのか」

デカンショなどと、もともと生きる意味を考える哲学などやっていた学生たちを短期間の予備学生教育で士官にさせたことも疑問だ、と磯崎は首をふり、力なく言った。もとより彼らは武人ではなかったのだ、と…….。

「海兵では上級生が下級生を殴るのは日常的なことです。でも、私は好きではなかった。海兵時代はたいてい手加減して殴っていた。ですが、あのときは本気で殴った。叩きのめしてやりました」

磯崎がそう言ったとき、柳田は脇の下を冷たい風が抜けたような気がした。目の前にいるその人間が、そのときまで話していた温和な老人とは別人のように感じたのだ。

「可哀そうだったからです。心が揺れているのが可哀そうだったのです。心が揺れたまま、あの島にいるのは耐えられないことです。できるならば、ここから去れ、逃げろと言ってやりたかった。漁船に潜り込んで島を出ようとすればできないことはない。だが、それをやったら彼は国賊となるのです。いや彼だけではない。親も兄弟も……。

殴って変わるとも思えなかったが、殴れば、気絶するほど叩きのめせば心の揺れが止まるかもしれない。あの時はそう思ったのです」

悔恨が滲んでいた。胸の内を吐露することで懺悔しているようにも思えた。

柳田はいったん強ばった体がしだいに緩んでゆくのを感じた。軍人という冷たい鉄の仮面を被っていても、その下に切れば血の出る人間の顔が少しだけ見えたような気がした。

南の海から聴こえてくる(3)につづく (8月12日公開済)