前回までのあらすじ(前回はコチラ)

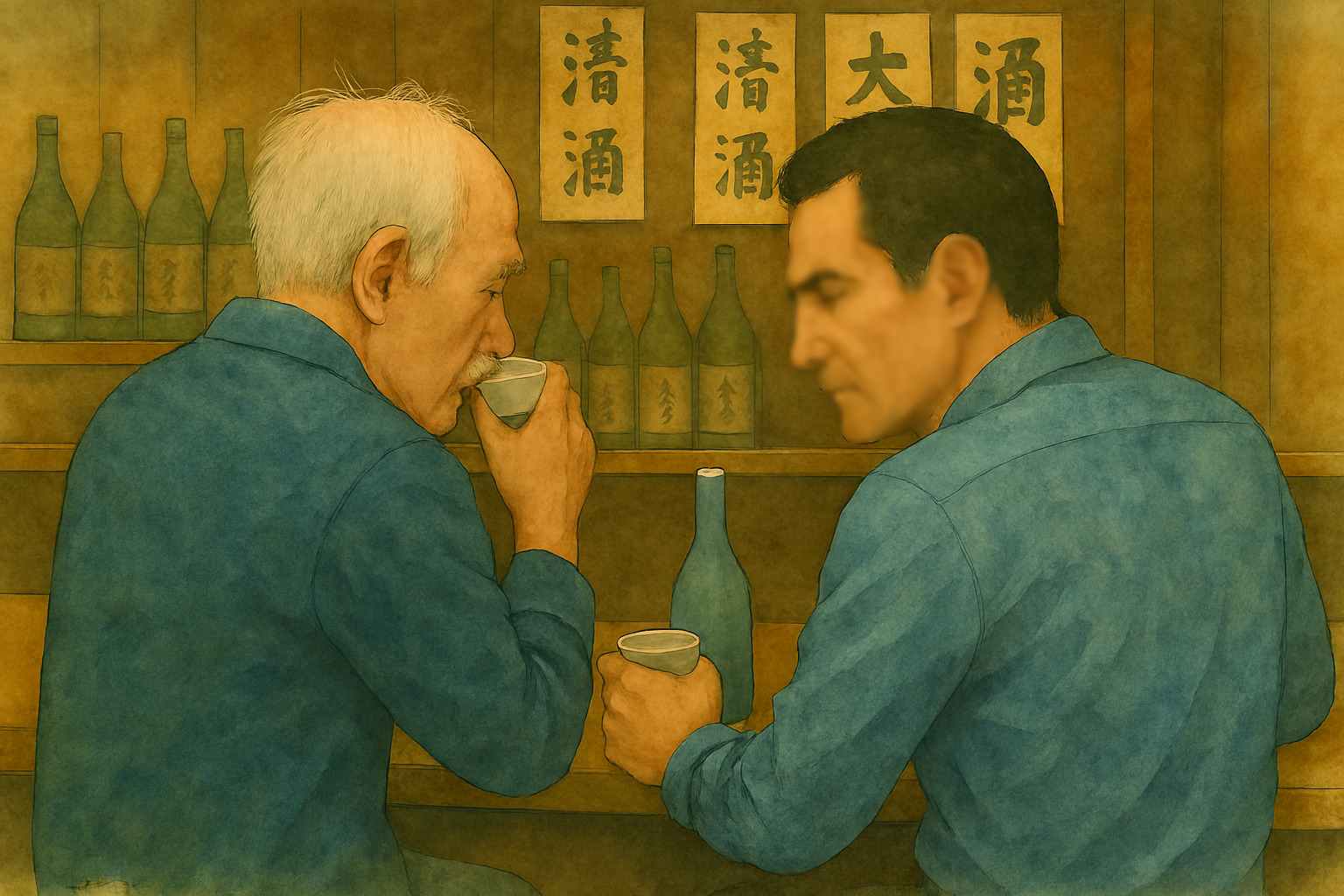

自費出版社を始めた柳田は、行きつけの居酒屋で磯崎誠という老人に出会い、磯崎が人間魚雷「回天」の特攻隊員だったと知って、彼の体験を自費出版の本にすることを勧める。磯崎に促されて回天の訓練基地だった山口県の大津島を訪ねた柳田は、特攻で死ぬための訓練をしていた若者たちの実相を知って衝撃を受ける。

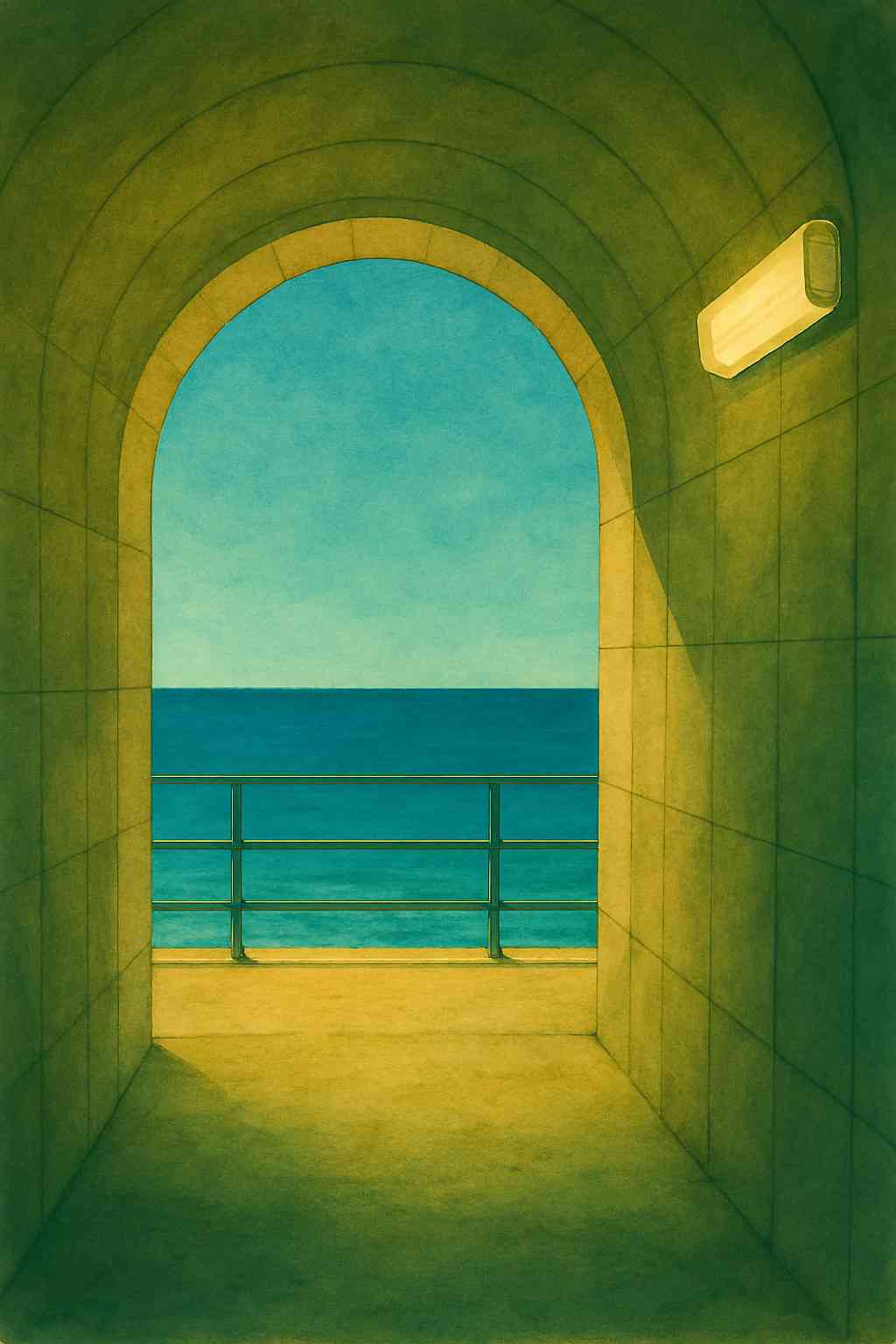

暗いトンネルの向こうにピンホールのような光が見えたとき、

「本当は自分もそうなるのが怖かったのかもしれません」

トンネルの中に、弱々しく呟くような磯崎の声が響いた。海軍予備学生出の少尉を殴ったときの悔恨を吐露したのか……。

死を前にして、心が揺れないほうがおかしい。そうでなければ人間ではないですよ。

たった今、回天の搭乗席を見てきた柳田は、暗闇の中にいる磯崎に言ったやった。

「そう、あの時はもう人間ではいられなかった。鬼畜の米英に立ち向かうには鬼畜の心を持つしかなかったのです」

闇の中の磯崎がそう言った。

この島は、鬼になる訓練をするところだったのかもしれない。

柳田は胸の中で呟いた。この暗いトンネルを通り抜けてゆくことで、鬼の心になってゆく……。

ピンホールがしだいに大きくなり、光が射し込む。出口は南の海に面していて眩しいほど明るかった。

明るい……。こんなに明るい海で死ぬための訓練をしていたとは……。

鬼の心は、この光に溶かされてしまったのではないか……。ふと、そんな思いが過る。

「訓練中は死ぬとか怖いというような感情はありませんでした。そんなことより、何と難しい乗り物なのか、早く乗りこなせるようにならなければ、と、そんなことばかり考えていましたよ」

訓練に没頭することで、死の恐怖から目をそらせていたのかもしれない。磯崎がそう話していたのを柳田は思い出した。

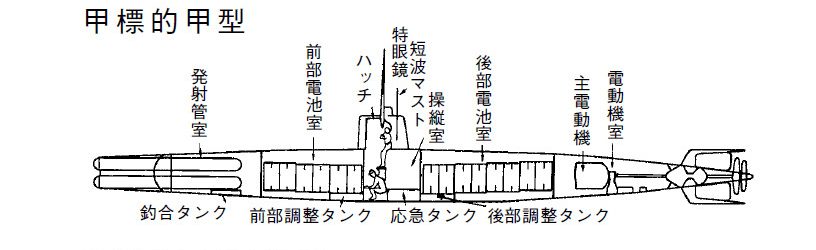

実際、回天の操縦は難しかったらしい。燃料を消費するにつれ前のほうが軽くなり、浮き上がってしまう。それを避けるため、前部の海水タンクに少しずつ注水してバランスを取る。そのバランス取りがうまくいかないと浮いたり沈んだりを繰り返し、まるでイルカのような動きになってしまうらしい。そんな状態になればすぐに敵艦に発見されてしまう。訓練では厳しく指導されたという。

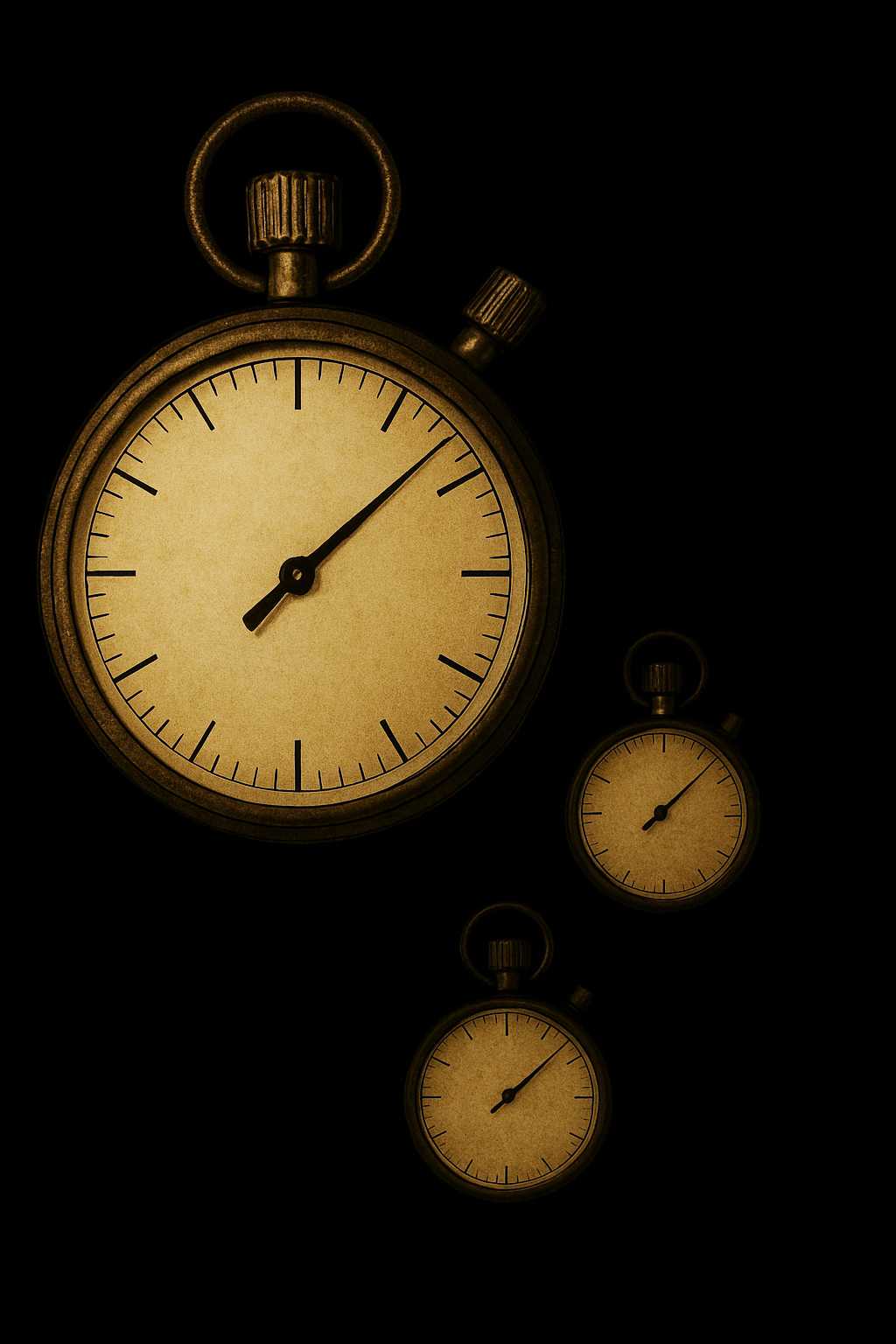

また回天は別名、目のある魚雷と言うが、実際は特眼鏡で覗きながら航行したのでは敵に発見されてしまう。だから特眼鏡で目標艦を捉えたら、その艦の速度を推測し、突入航路と目標到達時間を計算する。その後は潜航して秒時計(ストップウォッチ)を見ながら突入する。計算した突入予定時間を過ぎても当たっていなければ、つまり体が散り散りの骨肉片と化していなければ、また特眼鏡で目標を確認し、再び突入を試みるのだ。その作業と操作は非常に難しく、習得するまではとんでもない方向へ行ってしまうこともあったらしい。

訓練の場合は目標艦の下を潜って通過できれば成功。潜航深度が浅く、失敗して本当に突入してしまい事故死、つまり殉職となった者もいたという。

トンネルを出たところから桟橋が海に突き出している。その先にコンクリートの無機質な構築物が見えた。それが魚雷発射場で、訓練用の回天はそこからクレーンで下ろされたらしい。

今は何に使われるでもなく、まるで廃墟のように見える。あの戦争が確かにあったことを伝えるためにだけ、その存在を許されている。それはじつに哀しい姿だ、と柳田は思った。

柳田は屋根のない構築物の片隅にあった段に腰を下ろした。目の前には、わずかに翡翠(ひすい)を溶かしたような色の瀬戸内海が広がっている。それが陽に照らされて眩しいほど光っていた。

沖には貨物船かタンカーのような船影が見える。この海を南に下ると豊後水道となり、さらに行くと太平洋に出る。かつて、この島から回天と搭乗員を潜水艦に載せて出港してゆくことを出陣といい、潜水艦から敵艦に向けて回天を発射するときを出撃と言ったらしい。

潜水艦には回天を四基から六基搭載し、その数だけの搭乗員と整備兵が乗りこむ。原則、一基の回天で一隻の敵艦を狙うので一回の出陣で最大四隻から六隻の敵艦を沈められる計算になる。

出陣のときは鉢巻をしめた搭乗員が回天の上に立ち、日本刀を抜いて天にかざす。基地に向かって振られた刀身が陽に煌めく。それが鬨の声であり、また別れの挨拶だったという。

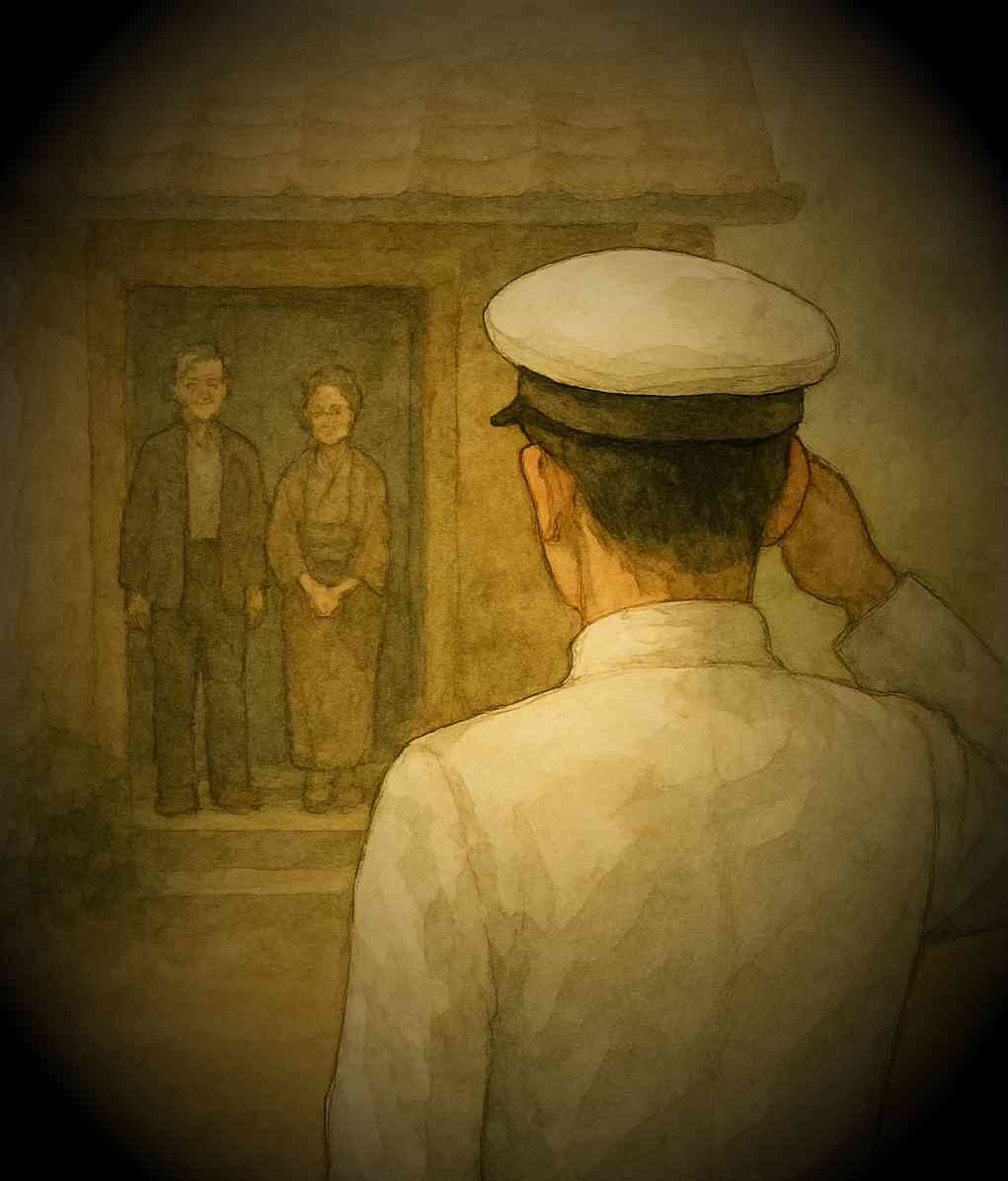

「出陣の日が決まると実家へ帰る休暇がもらえました」

磯崎が帰郷したときのことを語っていた。

「母が精いっぱい心づくしの手料理を作ってくれましたよ。でもね、食材が乏しくて、海軍でふだん食っている飯のほうがよほどいいのです。申し訳ない思いで胸がいっぱいになりました」と言ってせつないような顔をした。あらゆる物資が軍に集められていたのだ。

「だから思いましたよ。やっぱり軍人はこの人たちのために死ぬのが本分なのだ、とね」

特攻で出陣する、と家族に話す事は禁じられていたという。

「でも親父は、南十字星の見えるところか? と言いました。きっと気づいていたのだと思います」

磯崎の声は上ずり、溢れてしまいそうになる涙をこらえているように見えた。

「まんざら違ってはいなかったので、笑って頷きました。でも母は、体に気をつけてね、と……」

そのまま言葉をつまらせた。

「母が、次のおまえの誕生日はまだ先だけど、と言って私が生まれたときのことを話してくれました。三月だというのに雪が降っていたそうです」

その日がどんな日だったか母親は鮮明に覚えていて、その想い出に浸るように長々と話していたそうだ。

「あのとき思いましたね。私は自分の誕生日が嬉しいなんて思ったことはなかった。最近の子供のように贈り物がもらえるわけじゃなし。でもね、母親にとっては忘れられない日、人生最大の出来事なのですね」

磯崎の話に柳田も頷いた。たしかに自分の誕生日が嬉しかったことなどあっただろうか。最近ではその日も忘れていて一週間過ぎてから、ああ、またひとつ歳をとってしまった、と思い出すこともあった。そしてぐい飲みに酒を注ぎながらぼんやりと思った。誕生日とは母親にとっての記念日なのか、と。

「母親にとって、子供は分身なのです。それがいなくなる、というのは……」

あのとき、なぜ母親が誕生日のことなど話したのか。もしかしたら、やはり何かを感じていたのかもしれない、と磯崎は遠くを見つめていた。その目には母親の顔が浮かんでいたに違いない。

話が一段落して、磯崎がトイレに立った。柳田はメモの手帳を閉じ、自分のぐい飲みに酒を注いだ。ふと、横から手がのび、磯崎のぐい飲みを片づけようとする。

「ああ、まだいるんだ。トイレに行っただけ」

「え? あっ、失礼いたしました」

店長だった。何か勘違いしたようで、一瞬、腑に落ちない表情をしたが、すぐに「何かご注文はございますか?」と、いつもの如才ない笑顔を浮かべた。

季節のお奨めメニューに〈カツオのたたき〉があった。写真の鮮やかな赤身にそそられた。だが、

「いや、けっこう」とかぶりを振った。

好きなカツオを磯崎はずっと口にしていないという。磯崎の気持ちを思えば自分だけつまむわけにもいかなかった。

磯崎を待つ間、柳田は小倉の街と遠くに霞む足立山、そして母の顔を想い浮かべてみた。そして磯崎の故郷、親に対する想いと自身のそれを比べていた。

薄い。自分の想いは実に薄い。使わなくなった昔の机のような、煩わしいものの、それでいて捨てようにも捨てられない。

自分は薄情なのだろうか。自分だけだろうか。この店の中にいる客達はどうだろう。そう思いながら学生コンパの歓声と歌声を遠くに聞いていた。

陽は西に傾きはじめていた。それを照り返す海が眩しい。目をつぶって居酒屋で聞いた磯崎の話を思い出していた。

何か言っておくことはないか? と聞いた艦長はどんな気持ちだったのか。みなさんのご武運を、と言って発進した磯崎……。

「たったひとりになりました。もう二度と人の声を聞くことはないと思いましたよ、あのときはね」

母艦と繋がっていた電話線をぶち切って磯崎の回天は発進した。背中でエンジンの音が唸っている。もう二度と戻ることはないという感傷のようなものは、そのときなかったという。その瞬間から、何をしなければならないかということで頭はいっぱいだった。まずは海面に浮上して観測しなければならない。特眼鏡を覗いて敵艦を確認。進行方向、速度を目測し、突入角度を計算する。到達予定時間を算出し秒時計を設定。

死を目前にしながら、それだけの作業を冷静にできるよう訓練してきたのだ。そして潜航し、速度をあげて突進。このとき自爆用の電気信管起動装置に左手を掛ける。

「突入時の衝撃では爆発しなかったときのためです」

衝突の角度が小さくて爆発しなかったときでも、電気信管の起動レバーに手を掛けておけば、どんなに衝撃が小さいとはいえ、当たった瞬間体は前に飛び出し、その勢いでレバーが押されるということだ。

「突入に失敗して敵艦に逃げられたときにも使います」

そう言ったとき、磯崎の喉仏が動いた。生唾を飲み、湧き上がる動揺を抑えているかに見えた。突入に失敗しても母艦は回収に来ない。だが特攻兵器は軍の機密であるため、そのまま洋上に漂い、敵に回収されることがあってはならない。自爆するか、それすらも不発に終わったときはハッチを開けて自沈する。そのときのための青酸カリも持たされていた。

「海面に出たのですが、あれにはさすがに慌てました」

特眼鏡を覗いても洋上の水平線がほとんど見えなかったという。

「波の斜面しか見えないのです」

昇降機(エレベーター)に乗ったときのような浮遊感とその逆の重力を交互に感じたという。大きく上下に揺れていたのだ。

「訓練のときとはまったく違っていました」

瀬戸内海の波は小さい。それでも荒れた日には事故が起きた。回天開発者のK大尉はその最初の犠牲者だった。訓練の反省会でも波への弱点は指摘されていた。だが帰結するところは自分達に与えられた兵器はこれしかない。あとはそれぞれの意志と技術で補うということだった。

「胸の中ではだれもが危惧していました。しかし、それを口にすることは負けだと思っていたのです」

磯崎の顔が歪んだ。実戦の航行艦攻撃は太平洋の海だ。瀬戸内海の波とは比べ物にならない。

「回天の特眼鏡は1メートルしかないのです」

波の高さが1メートルを越えれば波の谷に入ってしまうのだ。

「3メートルはあったと思います」

「太平洋だったらそのくらいあたりまえでしょう。そんなことも……」

潜水艦や高性能の魚雷を作る技術がありながら、その一方でなんと貧弱な発想だったのか。情けないような、やがて柳田は怒りにも似たものを感じた。

「回天で出撃して戻った者はいません。実戦の経験を語る者はいなかったのです」

特攻の最大の問題点は実戦の状況を、作戦や開発にフィードバックできなかったことだ。

「頭の中が真っ白になりました」

敵艦がどこにいるのか見えない。訓練では標的が確実に見えていて、そこからすべての操作が始まった。

「心底途方に暮れましたよ」

帰ることもできない。死ぬことが決まっている以上は何としても敵に打撃を与えて逝きたい。そうでなければこれまで自分がやってきたことは何なのだ。絶望。死よりも酷いことがあろうとは。磯崎の声は震えていた。

「特眼鏡にかじりついて覗きました。見えるのは波ばかり。と思っていたときに一瞬見えたのです」

特眼鏡に敵艦が映ったという。瞬きするほどの間だった。

すぐ波間に消えたが、気持ちを落ちつけ何度も確認するうち、波の頂上に押し上げられた瞬間を狙っておおよその方角を掴むことができたという。

「とても訓練のときのような精度はありません。ほとんど勘のようなものでした」

死への恐怖は吹き飛んでいた。この場に来た以上は何としても敵艦を撃沈させたいと思ったという。

「46秒に設定したと思います。それが私に残された時間でした」

昂る気持ちを抑えながら秒時計に触れる指先が震えていたという。武者ぶるいのような興奮と怖れの入り混じったものだったのだろう。

「煩雑な操作はそこまでで終わります。あとは深度に気をつけて、浮いたり沈んだりのイルカをやらないよう注意するだけでした」

不思議なことに妙に気持が澄んできたという。

潜航して突進するのでもう特眼鏡を覗くことはない。土管のような中で、出力を上げたエンジンはさらに激しく背中で唸っていたはずだ。なのに、その音が遠くなり、静寂な真空の中にいるようだった、と磯崎は空ろな目で宙を見つめた。

「最後の帰省で家を出るとき、見送られるのが辛いので断りました。ところが、しばらく歩いて振りかえると、玄関先に父と母が立っていました。手を振りたいと思いました。でも、そんなときでも海軍士官の自覚、いや期待に応えなければという気持ちで敬礼を返しました」

そのときのことが目に焼き付いていて、真空の土管の中でその残像が浮かび上がったという。

「そのまま、そのときのことを目に浮かべたまま逝くつもりでした」

秒時計の針が、残り10秒を過ぎてゆくのが見えたという。

このままの想いで逝こう。心は澄みきり、すでに真空の中にいた。残り4秒、3、2、1、0……。

その瞬間、腹から一喝するような大声を上げたのか、無言で固く噛みしめたのか記憶はない。永遠のような瞬間が過ぎた、が覚悟していた衝撃は起きず、秒時計の針は1秒、2秒と過ぎてゆく。悪条件の中で観測して計算した突入予想時間だ。精度の悪さは承知の上。次の瞬間、次の瞬間、と身を固くして待ち構えたが真空の時間が過ぎてゆく。やがてエンジンの唸る音が耳に戻ってくる。10秒過ぎたところで全身の力が抜けた。

外れた……。

充分な観測ができたわけではない。想定外の大波を食らって進路が変わったかもしれない。外れる可能性のほうが大きかった。だが最初の突入に気力も体力も使い果してしまったという。

「訓練では何度も試みることを想定してやりましたがね。いざ、死を覚悟してやるとね……」

磯崎はそのときを見つめるように放心した顔で呟いた。精根尽き果てるとはそういうことなのだろう、と聞いていた柳田までどっと疲労を感じた。

それでも気持ちを奮い立たせてもう一度……。そしてもう一度。おそらく三度は試みたという。だが、特眼鏡に映る大波、そこに見え隠れする敵艦はしだいに遠くなっていったそうだ。

「わざと外したのではない。それだけは信じてください」

磯崎は食いしばるような顔をし、声を震わせた。何十年という間、そう自身の胸の中で言い続けてきたに違いない。懺悔をする神もなく、聞く人もいない。言葉にしたのはこの時が初めてだったのだろう。

「これを言うのは、じつに忍びないのですが、おそらく、おそらく回天による航行艦攻撃はほとんど私と同じだった、のではないか」

消え入るような声で、最後は言葉にならなかった。

自分だけではない、というのは磯崎の言い訳ではないだろう。訓練海域の瀬戸内海と太平洋の状況が違うのは歴然としている。

「私には聴こえるのです。南の海から、仲間たちの悔しそうな声が」と磯崎が言うや、メモをとっていた柳田の胸にも、その声が聴こえてくるような気がした。

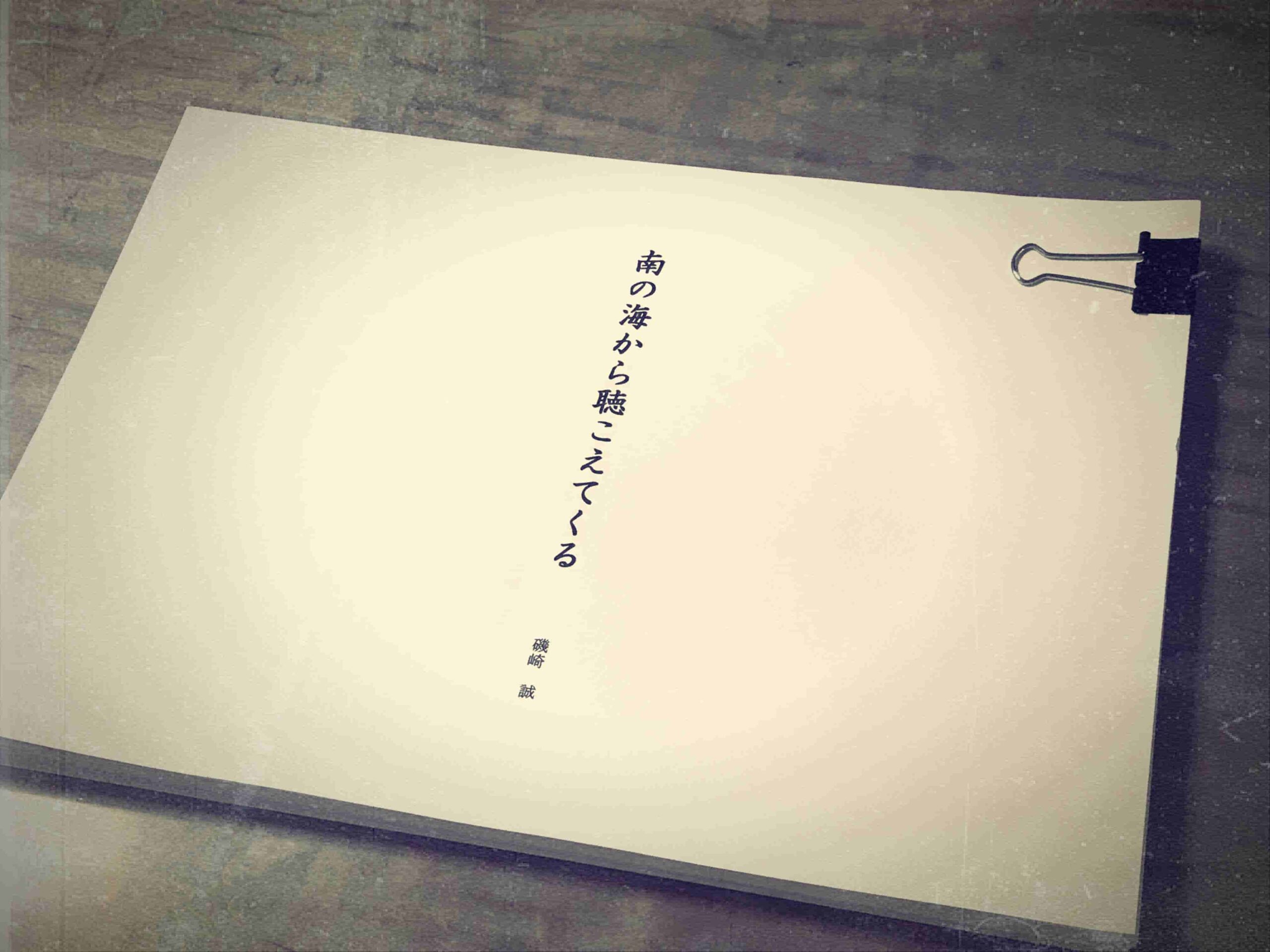

その声を、何としても活字で記録し、本に刻み込もう。放っておけば誰にも知れず埋もれ、消えてしまう言葉を書きとどめること。自分が独立を決心してまでやろうとしたのはこれだ、と思った。

「軍神、という言葉がありますよね。あなたご自身もそれを意識された、と思うのですが」

磯崎たちの気持ちはわかってきたつもりだった。そんなことではないのだ、と。だが、だからこそ柳田はしっかりと確認しておきたかった。

「そんなもの……、特攻を命じた人たちが作ったものですよ」

そう言って磯崎は苦いものを噛むような顔をした。

そうだ。軍神とは、特攻を命じた者たちが作ったもの。柳田の勝手な決めつけではない。かつての特攻隊員が確かに言った言葉として手帳に書きとめた。

「出陣のとき、私たちはあとに続く者たちに、靖国の鳥居の前で待ってるぞ、と笑って言って別れました。特攻隊員の合言葉のようなものですよ。悲壮な気持ちになるのは送るほうです。そんな彼らを逆に励ますような別れの挨拶だったのですがね」

出陣式での上官訓示で必ず出たのは、日本国の行く末は君たちの双肩にかかっている。そして一億総玉砕という言葉。だが、

「そんなことあってはならない。国民全部が玉砕しないよう、そのために我々軍人が往くのです。ですから軍人である以上、最後は大将まで往く、と思っていました」

生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿れ。

そう訓じた上官たちも必ず来る。

「首を長くして待っていた……、と思います」

軍人にとって上官、先輩は絶対で、それを差し置いて先に鳥居をくぐることなどあるはずない。おそらく、待ちくたびれて故郷に帰ってしまったのではないか。そして彼らを想う人たちの心の中。そこでいつまでも生きているのです。そう言って磯崎は目を閉じた。

「故郷へ帰って軍服を脱ぎ、母親の子供に戻って、その夢枕に立つ。ただ今帰りました、と笑ってね。私ならそうする。彼らだってきっとそうしたはずです。だから……、私は……、彼らは靖国にはいないと思います」

誰のために逝ったのか。故郷の父、母のためだったのだから。

磯崎はそう言って唇をかたく結んだ。

*

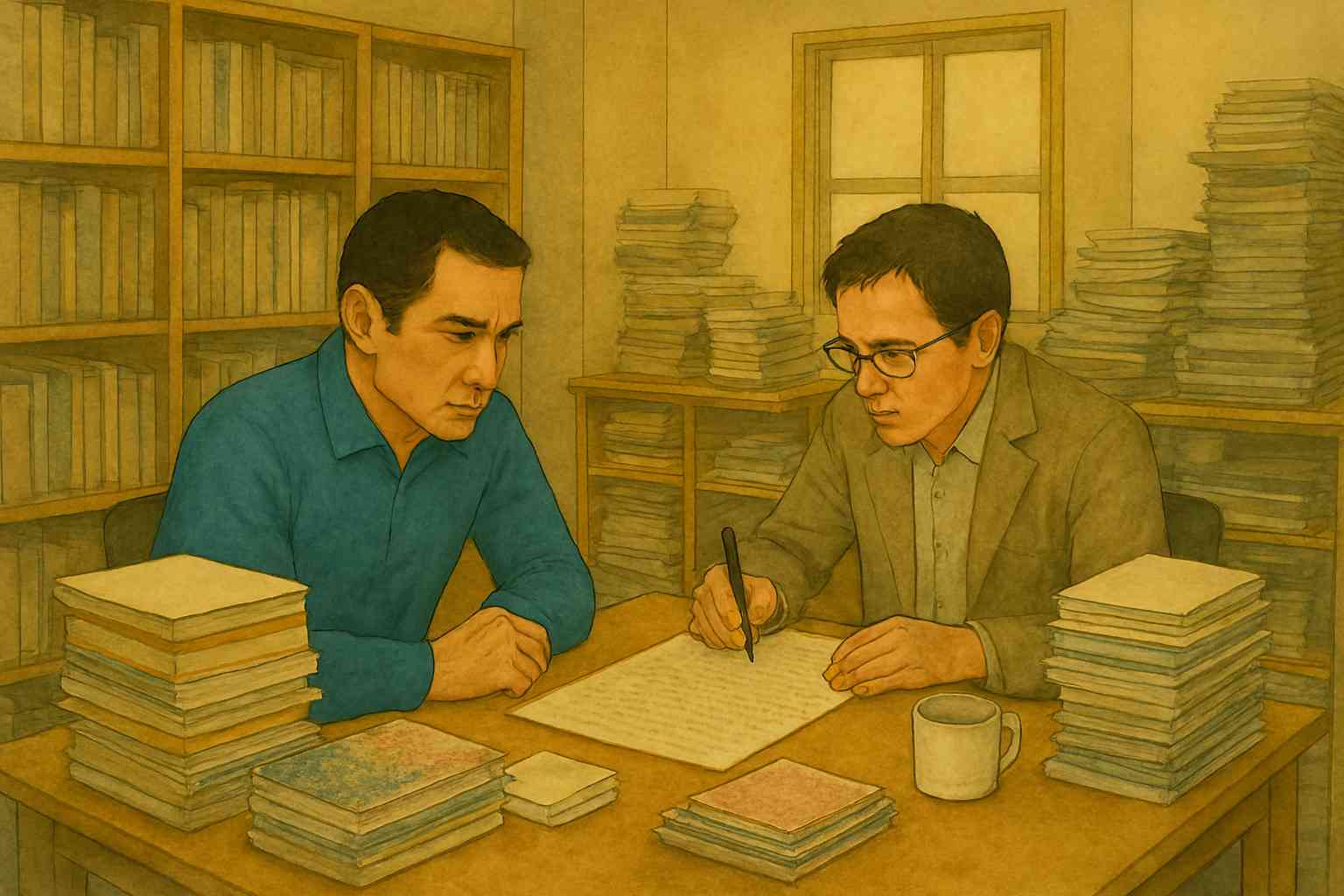

大津島から帰った柳田は執筆に入った。あくまで磯崎誠の代筆者としてだ。回天に関する資料も集めた。その中で驚かされたのは回天特攻の戦果についての記録だった。

記録によれば回天の出撃による戦死者は89人。だが、どれだけが命中でどれだけが自爆だったか把握した信頼できる記録はない。回天を発射した潜水艦ですら目視確認していないからだ。

訓練中の事故による殉職者は15人。

その一方で戦果の実態となると、アメリカの発表では回天攻撃による米戦艦の被害は二隻となっている。おそらく大本営発表よりは信頼できる数字だ。

たった二隻……。

その数字を見た柳田は力の抜ける思いがした。殉職を含む回天の犠牲者104人で米艦二隻。何人が無駄死にであったか、などと言うつもりはない。死が無駄であったか否かという評価は軍令部の参謀たちがすることだ。彼らならば、その結果から千人を投入すれば二十隻という計算をするのかもしれない。

限りない想いを抱きながら逝ったひとりの死は一死でしかなく、そこに有効と無効があるはずはない。ただ、あまりにも虚しかった。

さらに重要な事実は、いったん出撃して帰還した回天はないということだ。磯崎も89人の戦死者の1人に数えられている。

敵艦突入に失敗した回天は洋上に取り残される。太平洋の大波に揺られながら彼らは何を想ったのだろう。

回天の操縦席に備わった自爆装置。電気によって信管を破裂させる起動レバー。柳田は大津島の記念館で見たそれを思い出した。魚雷の燃料が尽きてエンジンが停止するとすぐ、絶望と悔しさの極みで電気信管の起動レバーを押したのだろうか。

大波に揺れる鉄管の中で自爆せず何日も漂った者もいたかもしれない。無駄死にするくらいなら洋上に浮かぶ機雷になろう、と。再び敵艦が近づいてくるのを待ち伏せしようとしたかもしれない。だが広大な洋上でその機会にまみえるのは極めて少なかったであろう。 波に漂う中、精魂尽きて青酸カリを飲んだ者もいたかもしれない。

あるいは無駄死にするくらいならば敢えて虜囚となり、敵の懐に入って後方撹乱しようと目論んだ者もいたかもしれない。軍人ならば、守りたいものを本当に守ろうとするならば、その道を選ぶことのほうが本分なのではないか、と柳田は思った。いったいそれのどこが辱めを受けることになるのだ、と。

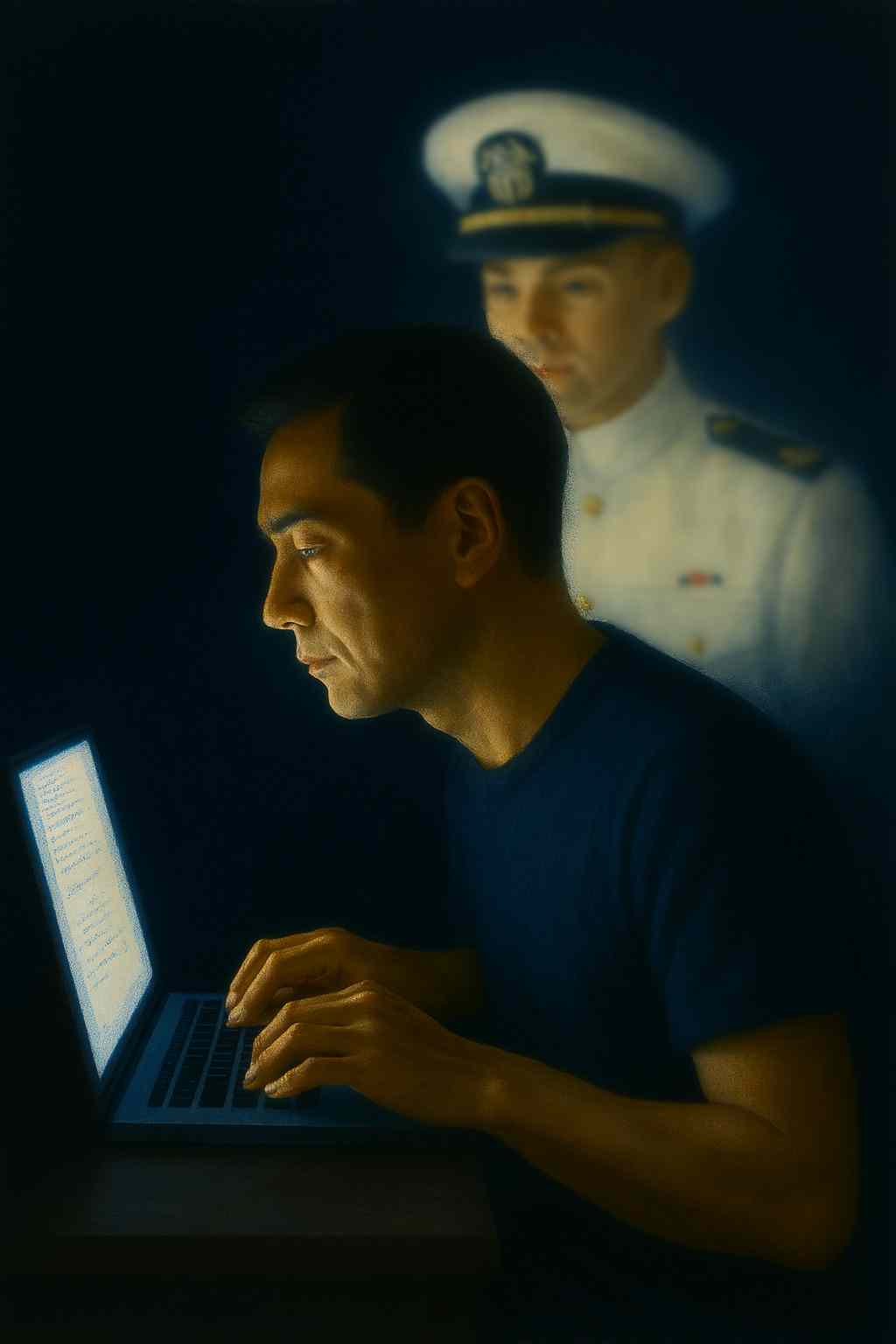

おそらく、磯崎はその道を選んだのに違いない。だから電気信管の起動レバーを押さなかった。

柳田は熱に浮かされたように書いた。まるで自身が磯崎になったような気がした。磯崎本人がパソコンに向かってキーボードを叩いているような、いや、というより、あの大津島から帰って以来、あの島から出陣していった若者たちが柳田の体に乗り移り、その霊たちに書かされているような気さえした。

あのトンネルを通ったとき、彼らを悼み、偲ぶ気持ちを抱いたとき、柳田の心に彼らが潜んだとしても不思議ではない。ある回天特攻隊員の述懐は柳田自身の追想であるかの如く書けた。だが、進むにつれ柳田は迷った。これは生存者の証言なのだ。ならば、やはり生存の経緯を示さねばならない。

資料を集める過程で、回天特攻とよく似た甲標的という特殊潜航艇のあることを知った。回天が開発される以前から存在し、真珠湾攻撃でも使われた。二人乗りで回天と同じように潜水艦から出撃する。体当たりでなく、敵艦に至近距離まで近づいて魚雷を発射する。しかし任務が終了しても母艦に回収されることはなかったため特攻といってもよい兵器だ。

真珠湾攻撃では5隻が出撃し、帰らぬ人となった軍人は九軍神と言われた。二人乗りで5隻なのに十軍神ではない。一人の士官搭乗員が米軍に拿捕され、戦後日本に帰還した。だが、生きて虜囚……の戦陣訓のあった日本で、その後その人が辿った人生は苦難に満ちたものだったようだ。

そういった例もあるのだ。

磯崎は駐在武官を目指したほど英語に堪能な海軍士官だ。もし米軍に拿捕されていれば、じつに歓迎すべき捕虜であったに違いない。もちろん米軍の思惑どおりに磯崎が協力したとは考えにくいが。

資料の中には米軍によって回収され、米国内の博物館に展示されている回天の写真もあった。また靖国神社の遊就館に展示されている回天は戦後アメリカから返還されたものだ。そういった米軍が回収した回天は爆裂した破片ではなく元のままの形をしている。ならばその搭乗員はいったいどうなったのだろう。それについて記された資料を柳田は見つけることができなかった。

磯崎は生きている。本人が語ったとおり、戦後密かに帰国し、GHQの手によって別人の戸籍を取得した。本土空襲で亡くなった民間人の数からすれば、それほど難しいことではなかったであろう。

もしかしたら磯崎以外にも同じ道をたどった人間はいるかもしれない。米国の博物館に回天が複数所蔵されている事実からすれば、むしろそう考えたほうが自然だ、と柳田は思った。

だが、この本が世に出て、もし評判になり、本人探しが始まったらどうなるだろう? 隠せばいい。なんとしても隠し通すのだ。その責任は柳田出版社長の自分に課せられている。だが、もし隠し通すことができなかったら、磯崎、いや磯崎を名乗るあの老人はどんな目に会うのか。

思い悩んだ末、柳田はいつもの居酒屋で磯崎に会い、胸の内を伝えた。

「生きて虜囚の、なんて言う人、今の世にはいませんよ。ですから生きて帰って来られたことについて、もう少し詳しくお話ししていただけませんか。もちろん著者であるあなたの身元は絶対に守りますから」

磯崎はしばらく押し黙っていた。が、やがて静かに首を振った。

「私は死んだ人間なのです。それがどういう意味なのか、あなたにはわかっていないようだ」

死んだ人間には墓が立てられ、彼を知る人間は悲しみの闇を潜りぬけ、やがて気持ちにくぎりをつける。もはや帰らぬ人となった事実を胸に刻み、自身を納得させ、それぞれの人生を歩みだした。その人生の先々には新たな出会いと新たな人生が枝葉のように生れているのだ。

「私が生きていると知ったら、戸惑う人もいるのです。人生はあと戻りできないのですから」

磯崎にもそういう人がいたのか、と柳田は思った。いてもおかしくはない。彼が生まれてから回天に乗り込むまでの間、様々な人に出会ったであろう。年齢でいえば青春のただ中でそのような運命に遭遇したのだ。

「あなたの小説という形にしてくれませんか。生存者探しだけは何としても勘弁してもらいたいですからね」

しばらく考えた末、磯崎はそう言った。

新たな戸籍を取得し、別人となった磯崎にも、また別人としての人生があるに違いない。また磯崎と同じ道をたどったかもしれない他の搭乗員たちへの影響も考えねばならないのだ。

「小説は物語(フィクション)です。それでもよろしいのですか? あなたは真実を伝えたかったのでしょう?」

柳田のその言葉に、磯崎は射るような目を返した。

「小説は嘘を書くものなのですか?」

居酒屋の店内は客の話し声、笑い声でざわめいていた。磯崎の声はそれにかき消されそうになった。だが言ったときの目がいつになく強く訴えるような力をたぎらせている。その目と言葉に、柳田は胸を突かれたような気がした。

小説が嘘? そんな言い方は許せなかった。確かに実録ではない。だが……。

「嘘じゃありませんよ。小説は、事実を書き連ねるものじゃない。でもその心に嘘はないのです。事実ではなく、真実を心で感じてもらうために書くのですから」

言った瞬間、背中のテーブル席で酔客の大きな笑い声が響き、柳田の声が磯崎に聞こえなかったのではないかと思った。だが、磯崎は、わかった、という顔をして笑顔を返した。それは柳田に、頼みましたよ、と言っている顔だった。その笑顔はそれまでの悲しみも悔しさもすべて昇華させているかに見え、柳田の胸に焼きついた。

*

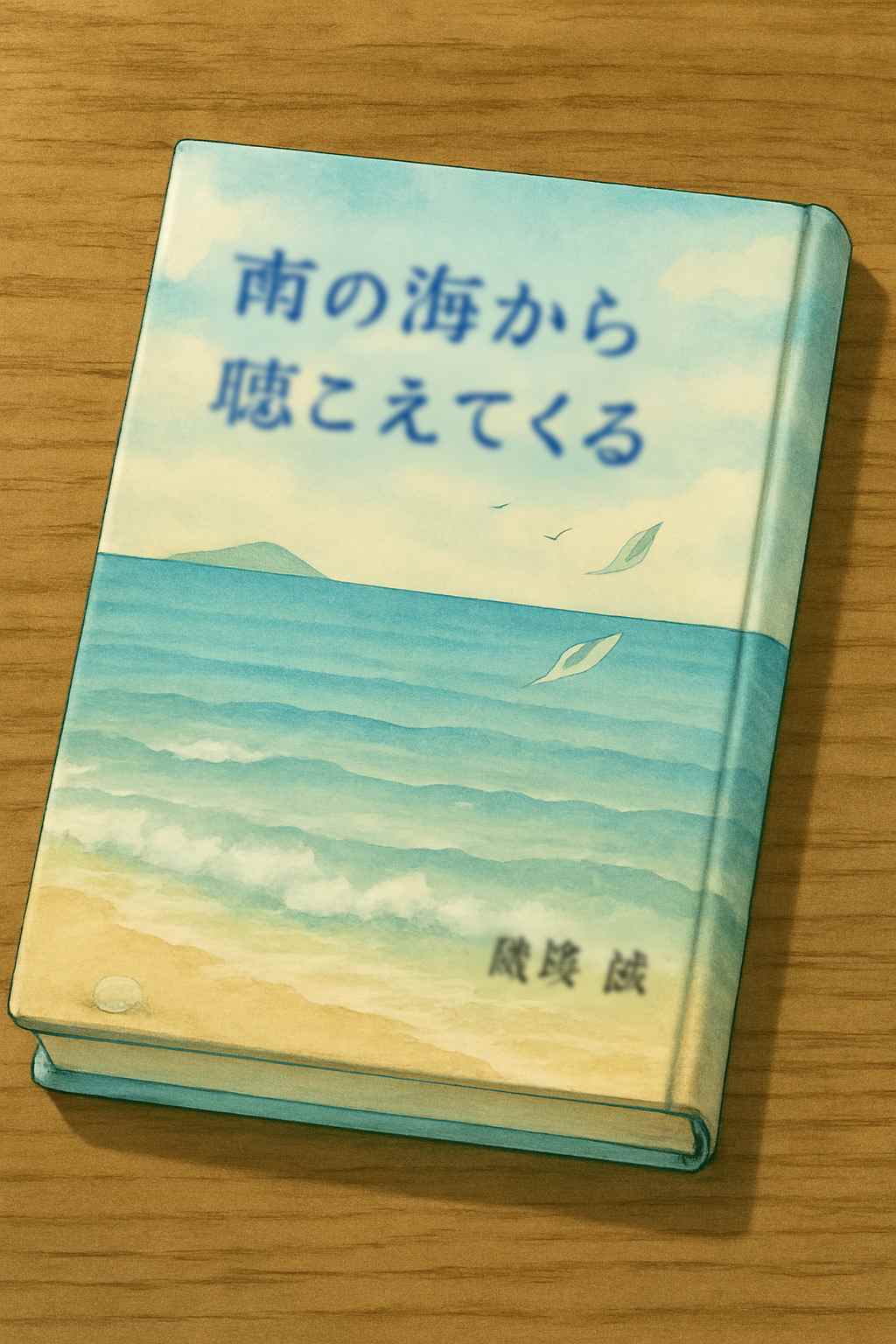

小説は書きあがった。

磯崎の想いを考えるとこのまま柳田出版から出すことでよいのか迷った。たとえ読者は少数でも大切なメッセージを伝えるのが創業の理念であり、何よりそれが今の実力でもあった。だが、これはもっと多くの人に伝えるべきものではないのか。書店営業に回る。発行に際し広告宣伝を打つ。いろいろ方策を練ってみたが、どれも今の柳田出版では多くの人に読んでもらうには力不足だ。考えあぐねた末、柳田はかつて自分が勤めていた出版社を訪ねた。

社屋のビルには懐かしい匂いが漂っていた。事務所は雑然とし、本、雑誌、あらゆる紙類が机の上だけでなく床にまで積まれている。柳田には慣れ親しみ、落ち着きすら感じた。

「で、どうだろう?」

知り合いの編集者が小さな応接テーブルを挟んで前にいた。

「うん、なかなかよく書けてると思いますよ。柳田さんが小説書くなんて知らなかったから、ちょっと驚きましたけど」

柳田より二、三歳若い編集者はテーブルのコーヒーカップを口にした。

「で、これをウチから出せないか、ってことですよね」

柳田は顔が熱くなった。学生時代に自分の書いた小説を友人どうし見せあったことはあったが、プロの目にさらしたのは初めてだった。まったくの素人ならば気も楽だ。だが、かりにも出版社にいたという人間が、この状況に身をおくのは少々勇気が要る。

「特攻隊員の話って、けっこうあるじゃないですか。これがもしノンフィクションだったら結構インパクトあると思うんだけど、小説だからね……」

小説だから、と言ったときのトーンに軽くあしらうような匂いがあった。

「これ、実際のモデルがいるんですか?」

編集者の上目づかいに、柳田は何と応えようか迷った。

「この主人公、GHQの裏工作で別人の戸籍を取った、ってあたり、もし実話だったらちょっと面白いですけどね」

もしそうであれば、匿名でよいから実録とし、生存、帰国の顛末を中心にしたものにまとめる。そうすれば可能性はある、という。

世間の好奇の目に応えようとするのは商業出版の編集者としては当然のことだ。だが、それは磯崎の本意ではない。実録か小説かは別にしても主眼が違う。磯崎は、虜囚の辱めを受けながら生還した稀有な人物になりたくはないのだ。

これは事実だ、人物も実在する、と喉から出そうになるのをやっと抑えて、柳田はかつての職場をあとにした。

訪問がまったくの無駄ではなかった。旧知の編集者に教えられたこともある。この内容ならば、やはりノンフィクションでなければ人の目を引きつけないだろう。読まれることがなければ心を伝えることもできない。

やはり柳田出版からノンフィクションで出す。おそらく磯崎の自分史という形になるだろう。だが、主眼は生還の顛末ではない。そのあたりが商業出版の目線とは違う。あくまで回天で出撃した者でなければ知ることのない真実と搭乗員の心もようを伝える。

彼らが散っていった南の海から聴こえてくる声。それを記録し、本に刻み込むのだ。

*

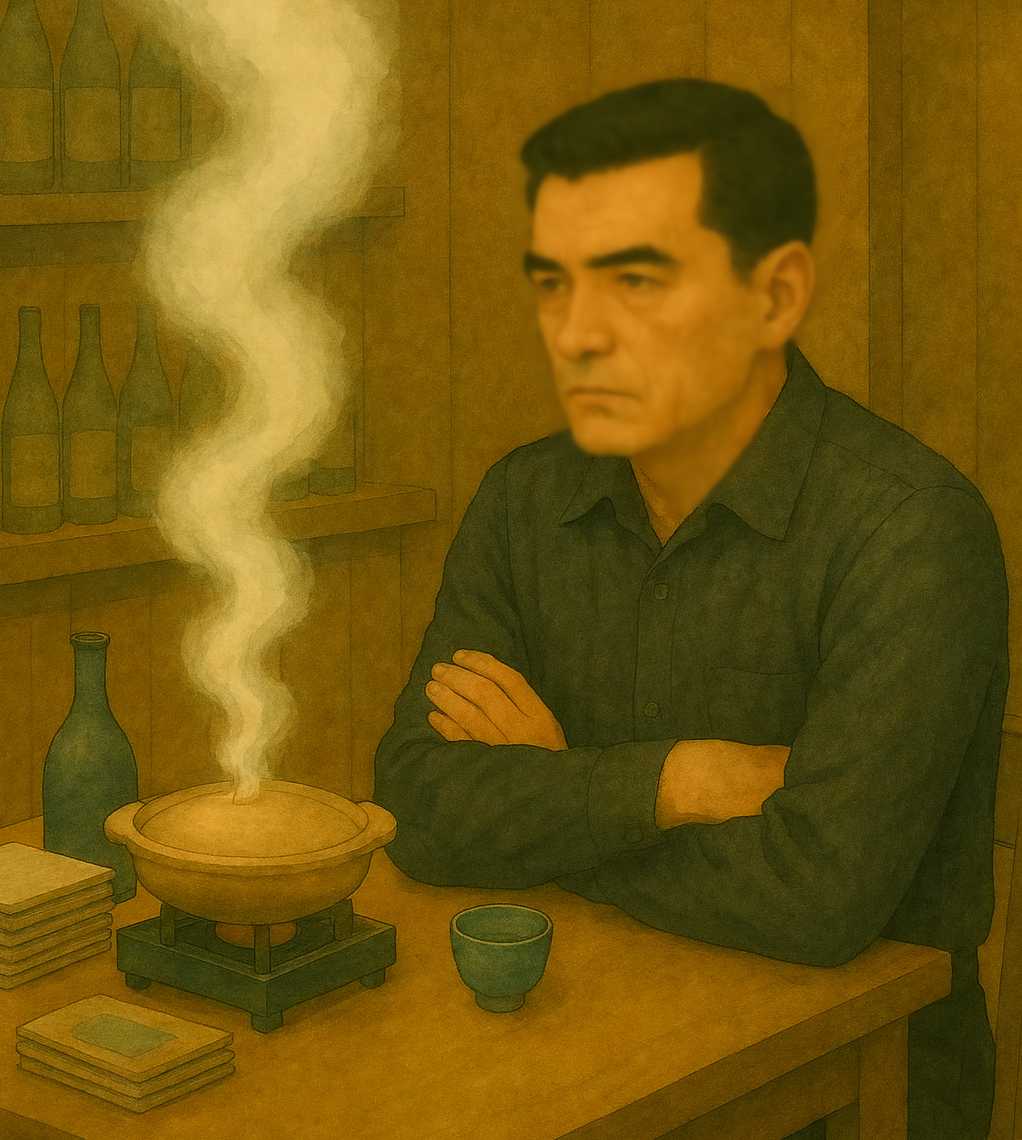

店内は暖かく、卓上ガスコンロの土鍋から湯気が立ちあがっている。季節のメニューから戻りガツオが消え、かわりに牡蠣鍋、牡蠣フライが登場していた。

毎週月曜と土曜の夜は磯崎とこの店で会うことにしている。柳田は牡蠣フライとビールで先に始めていた。

今日は本の出し方についてもういちど相談しようと思っていた。小説ではなく匿名の著者による自分史。そのためには原稿を最初から書き直さなくてはならないだろう。だが、それは柳田にとって苦ではない。あえて小説の登場人物たちに語らせるほうが難しいところもあった。おそらく著者本人による独白という形のほうが、素直に書けるだろう。

「燗酒を常温で、ですね」

太いピアスをしたいつもの女子店員が柳田の顔を憶えていて気を利かせたのはわかっていた。だが、柳田は小さく笑いながら「いや、今日は熱燗でお願い」と飲み終えたビールのコップをわきに寄せた。

「あっ、それから、いつものお爺さん、来てませんか? あっちのテーブル席とかに」

ときにはテーブル席で書きかけの原稿を広げながらやることもあった。だがピアスの女子店員は小首を傾げる。

「じゃあ、あとで店長さん呼んでくれます? 手隙の時でいいから」

小さな店ではない。奥には宴会用の席もある。客の顔をいちいち覚えていないのはしかたない、とコップを片づけるピアスの横顔を見ながら思った。

土鍋の蓋から湯気が吹き始めたころだった。

「すみません、何か不手際がございましたでしょうか?」

かしこまった顔で店長が現れた。サービスへのクレームがついたと思ったらしい。

「いや、そういうことではなくて。いつものお爺さん、来てなかったかな、と思って」

いったん来たが用事ができて先に帰ったということもある。もしかしたら店長に言伝して帰ったかもしれない、と思ったのだ。身元を明かさないため電話番号すら教えない徹底ぶりはこんなとき困る。

「いつもの?」

思い出そうとしているのか、若い店長はきょとんとした顔をしている。

「ほら、小柄で白髪頭の……」

どこにでもいる老人の特長しか思い浮かばないのが情けない。

「お客様はいつも……おひとり、でしたよね?」

店長ですら客を全部は覚えていないようだ。やはり大きな店というものはそういうものだろう。柳田はしかたないな、と思いながらひとり鍋をつつき始めた。

大好物だったカツオを「申し訳なくて」と口にしなかった磯崎。ではいつも何を注文していただろう。熱燗の酔いが回ってきたのか、記憶をたどろうとしても思い出せなかった。

月曜と土曜。夜の七時にもなればいつもここにいた。今日来ないのは何か用事ができたのだろう。だが、店長もピアスの娘(こ)も知らないという。変だ。

そういえば、いつも先に来ていたのはどっちだったろう。柳田が先に来て飲んでいて、ふと気づくと横に座っていることもあった。カウンターに座っている老人の後姿を見つけて横に座ったことも……。だが、あの老人が店の誰かと話したり、注文しているのを見た記憶がない。

老人の顔が、姿が、頭の中で希薄になってゆくような気がした。少し酔ったかな、と思った。

まさか……妄想……?

混乱する頭の中で必死に記憶を整理しようとした。

そんなわけない、と独り笑いを浮かべたものの、すうっと心が冷えるような不安が過った。ここ一年ほどは一日中人に会わないで自宅にこもっていることが多かった。組織や社会と離れて暮らしている。とはいえ、もともと読書、一人旅、一人酒の好きな柳田は孤独など感じたことがない。それでも急激な生活の変化が精神衛生に良くない影響を与えたのだろうか。まさか、鬱病……ということはないだろう。

小説を書くということもあってか、昔から白昼夢癖があったことは確かだ。学校の授業中にぼうっと自分の世界に浸っているようなところは確かにあった。だからといって実際に居もしない人間を居ると思ったり、在りもしない物を在ると思ったことはない。はずだ……。

柳田はカバンから原稿を出してさらりと目を通した。

妄想のはずはない。妄想でここまで書けるわけがない。資料にない事柄や、何より回天という特攻兵器に乗り、敵艦に向かっていった人間でなければわからない心情も書きこまれている。すべて、あの老人の口から出た言葉だ。それは間違いない。

店内を見回す。いつものように客のざわめきが聞こえる。そのざわめきが何か自分に語りかけている、というのであれば幻聴ということになるだろう。だがそんな気配はない。

思いすごしだ。

邪念を払い除けるように、ぐい飲みを呷る……ウン? アル中? ついに俺も? ぐい飲みを見つめながらも湧き上がる不安に蓋をした。何よりこの原稿が確かな証だ。柳田は戦争を知らない。その自分が、あの戦争を確かに経験し、生き抜いてきた実在の人物と会って話をしたからこそ書けた原稿だ。

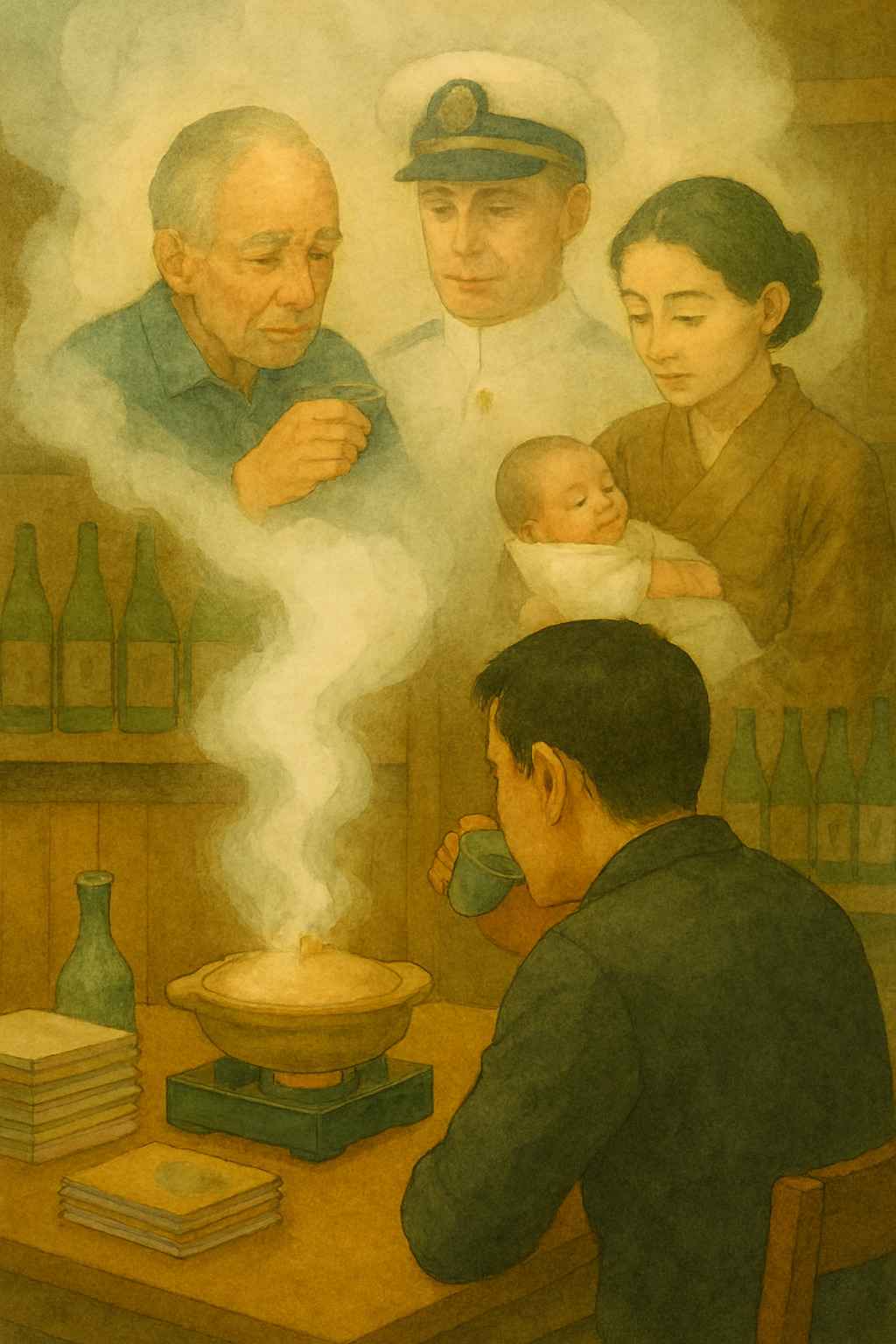

鍋から立ちあがる湯気の向こうに磯崎の顔が浮かんだ。

小説は嘘なのか、と聞かれてきっぱり否定した。小説は物語の背後にある真実を感じてもらうもの。今でもそう言いきれる。磯崎誠は物語の登場人物ではあっても、その男の言葉は真実だ。

「だったら、やはり小説で本にしてください。長い間、胸の中にわだかまっていたものは、全てお話しした。もう胸につかえていたものは無くなった。ありがとう。あとはあなたの力で言葉にして伝えてください」

湯気の向こうにいる老人がそう言っているように思えた。

そうします? やっぱり。

その顔に向かって柳田は問いなおした。そうなれば柳田出版から出す初めての小説本となる。

湯気が揺らいだのか、老人がにこりと笑ったように思えた。しっかり頼みますよ、と。

柳田はその笑顔に励まされたような気がした。

「3月だというのに雪が降っていたそうです」

また磯崎の声がした。幻聴ではない。磯崎が生まれた日のことを母親から聞いた話だ。磯崎、いや、あの老人に成りかわって原稿にもそう書いたのを思い出した。

「誕生日というのは、生んだ母親にとって忘れられない日、人生最大の出来事なのですね」

おそらく母親の顔を想い浮かべながら、たしかにそう言っていた。

そういえば、もう半年以上も前になる柳田の誕生日に、契約プロバイダーからのバースデイメールが届いた。あの朝、小倉の母から電話があった。

まだ寝とったんね、と憎まれ口を叩かれたと思った。

だが……、今想えば……。

ひとりで飲んでいてこれほど酔ったことはない、と柳田は霞んでゆく頭の中で自問自答していた。

*

あれから、あの老人とは会っていない。居酒屋にはもう姿を現さなくなったのだ。

だが、柳田出版初の小説本は予定通り来月出版することにした。たとえ小説という形をとっても、あの老人の言葉は書き残し、伝えなければならない。老人の残した言葉は真実なのだから。

受話器の向こうで呼び出し音が鳴っている。遠い音だ。何かを置き去りにしてきた故郷から聞こえてくる音だからだろうか。

3回、4回、5回……。どうかしたのだろうか? ふっと不安が過る。いつもなら、外出か、トイレか、と思うところだが、なぜか今日は胸の中がざわめいた。

呼び出し音が途切れ、声がした。

「はい、どちらさまでしょうか」

母の声だ。胸に溜った不安をほっと吐きだした。

「俺、達也だよ」

「ああ、あんたね。どうしたん?」

「いや、どうもしないけど……そっちはどう?」

柳田のほうから電話することなどほとんどない。たまにしてもご機嫌伺いなど言ったことはない。母の怪訝な表情が目に浮かんだ。

「生活費はたんまりあるし、不自由はしとらんよ」

たいした仕送りもしていない。皮肉を言われたような気がしてひやりとし、そして不審に思った。

「生活費がたんまり?」

「ああ、土地売ったからね」

「何、土地を売った? どういうことね」

「ここの土地売ってリースにしたんよ」

「リ、リース? そりゃあ何のことね」

「だいじょうぶ。家と借地権は残しとるから、毎月土地代払っても土地売った金はたんまり残っとるよ。心配せんでええ」

「そ、そんな話、聞いとらんよ」

「何言うんね。ここは父さんと私の家やろ。何でいちいちおまえに断らんといけんのね? 第一、おまえ、聞こうともせんかったやん」

聞こうともせんかった、が胸に重く響いた。消え入りそうな声で言った母の顔が電話の向こうに見えた。

何も言えなかった。しばらく何も言えなかった。そして……。

「まあええ、今度帰るよ」

それだけを、やっと言った。

受話器を握る母がいて、うしろの縁側の遠くに足立山がうっすら霞んでいるのが目に浮かんだ。

おわり