この記事は「ラフカディオ・ハーンの見た江ノ島(2)」からの続きです。(青文字は『日本瞥見記』(訳:平井呈一)からの引用です)

奥津宮から稚児ヶ淵へ

江島神社(えのしまじんじゃ)は辺津宮(へつのみや)、中津宮(なかつみや)、奥津宮(おくつみや)の三宮からなっていますが、ハーンは第一の宮、第二の宮、第三の宮と表記しており、第一は辺津宮、第二は中津宮、第三は奥津宮のはずなのですが、どうも第二の宮の記述と私の見たものがマッチしません。今後詳しく調べることとし、今回の記事ではそこを割愛することに致します。

※ハーンの巡った江ノ島(参考絵地図)

(中略)その先が広い境内になっている。そこが山の頂上であるが、その頂上のまんなかに第三の弁天の宮――本宮がある。堂の前の広い空地には、柵がめぐらしてあって、祠へはぜんぜん近寄ることができないようになっている。

この「第三の弁天の宮」が奥津宮であることは間違いないでしょう。

この奥津宮の鳥居は源頼朝が奉納したと云われています。

どうもこけおどかしの、厭がらせな戦術をしたものだ。もっとも柵のまえの、堂の真正面のところに、小さな拝殿がある。そこには、賽銭箱と鈴のほかに何もない。ここで参詣者は賽銭を上げて、祈念するのである。

ハーンは「本殿」に祭られている弁天様を何とか見たいと思いながら中に入れないことに憤っているようですが、日本の神社の本殿は神域なので、そう簡単には入れないものです。そのために本殿の前に「拝殿」があるのです。

奥津宮の拝殿。この奥に本殿がある。

ほんの小さな、一段高くなった壇の上を、中国風の屋根で蔽い、それを白木の四本柱で支えてあるだけで、つきあたりは胸の高さほどの格子で仕切ってある。この参拝所から、弁天堂がのぞけるようになっているのだが、見ると、そこにも弁天はいない。拝殿の天井は格天井になっている。その一ばんまんなかの鏡板に、わたくしは珍しい絵を発見した。こちらを見下ろしている亀の縮図だ。

拝殿の格天井。「こちらを見下ろしている亀の縮図」とは江戸時代の画家、酒井包一の描いた「正面向亀図」(写真)のことでしょう。どこから見てもこちらを睨んでいるように見えることから、別名「八方睨みの亀」と呼ばれているようです。

※現在、原画は社務所内に保管され、この絵は精密に復元されたもの

アップでご確認ください。たしかに「こちらを睨んで」いますが、どんな絵でも、モデルが画家のほうを見ていれば、その絵は「どこから見てもこちらを見ている」ものになります。私は小学生のころ音楽室でモーツアルトの肖像画を見ながら、友人たちと「俺のほうを見ている」「いや、俺のほうだ」という論争をして、この理屈を発見しました。すみません、余談でした。

(中略)拝殿のすぐそばに、台石の上に据えた妙な形の石がある。これは亀の子の形をした石で、亀の甲羅のような条まで、ちゃんとついている。これも霊石であって、「亀石」といわれている。

はい、これが「亀石」だそうです。「亀の形」といえばそう見えなくもありません。(現在は鳥居の外に安置されている)

しかし、なんでこうも亀ばかりなんでしょうね。参道入口の鳥居の根もとにも亀の浮彫がありました。江ノ島には、もともと竜神伝説があり、弁天様が祭られています。弁財天は琵琶を抱えているとおり音曲の神でもあり、ハーンは海の女神とも言っています。私が思うに、じつは弁天様は乙姫ならぬ音姫なのでは? そうなると江ノ島は竜宮城。では竜宮城のお使いは? 亀でしょう!(林先生風にガッツポーズで) だったら浦島太郎はどこ? それは音姫様を拝みに来た参詣者であるハーン、そして私たちじゃないでしょうか。そこへ音姫様のお使いである亀が私たちを迎えに来た。だから、あの絵は睨んでいるというより、こちらに向かってまっしぐらに泳いでいる図なのではないか。ムム、オトちゃ~ん! すみません。ふとCMのワンシーンが頭を過り、唐突に雄叫びをあげてしまいました。

以上は、学説はもとより、通説、俗説でもなく、私の勝手な妄想にすぎません。失礼しました。先へ進みましょう。

「御岩屋道」と彫られた岩屋への道標

さて、いよいよこれから、「竜神の岩屋」くぐりとなるのだが、アキラにいわせると、そもそもこの岩屋は、弁天の竜神がそこに住んでいたから、その名があるのではなくて、岩屋の形が竜に似ているために、そう呼ばれているのだそうだ。道は島の裏側へとおりると、たちまち、青い、固い岩を刻んでつけた、一導の石段となってひらける。ひどく険しい、磨りへった、滑りやすい、危なっかしい石段道で、それが海を真下に見おろしている。低い白ちゃけた岩礁、岩の間に砕け散る怒濤、そのまんなかに立っている石灯籠――すベてが鳥瞰図となって、恐ろしい断崖の突端から、脚下に見下ろされるのである。

.jpg)

(所蔵:新関コレクション)

急な石段を下りて稚児ヶ淵、岩屋洞窟へ向かいます。下りるはいいけど、帰りの上りが大変です。足に自信のない方は稚児ヶ淵から弁天橋入口まで船でもどる方法もあります。

「岩の間に砕け散る怒濤、そのまんなかに立っている石灯籠」とはここでしょうか。

「チッ、電信柱がじゃまだな」(スマホカメラを覗く私のつぶやき)

(中略)わたくしは用心しいしい、降りて行く。日本人はわらじをはいているから、足を踏みすべらすことはめったにないが、わたくしは案内者の手をかりて、やっと進んで行く。ほとんど一足ごとに、つるりとくる。きっとこの石段は、ただ、石や蛇を見に来た参詣者のわらじだけで、こんなに磨りへったものではあるまい。やがてのことに、岩礁と深い水をたたえた淵の、その真上の断崖の横腹に、板を渡してある桟橋のところまで、やっとたどりつく。その桟橋について、いよいよそこから岩屋のなかへ入るのである。

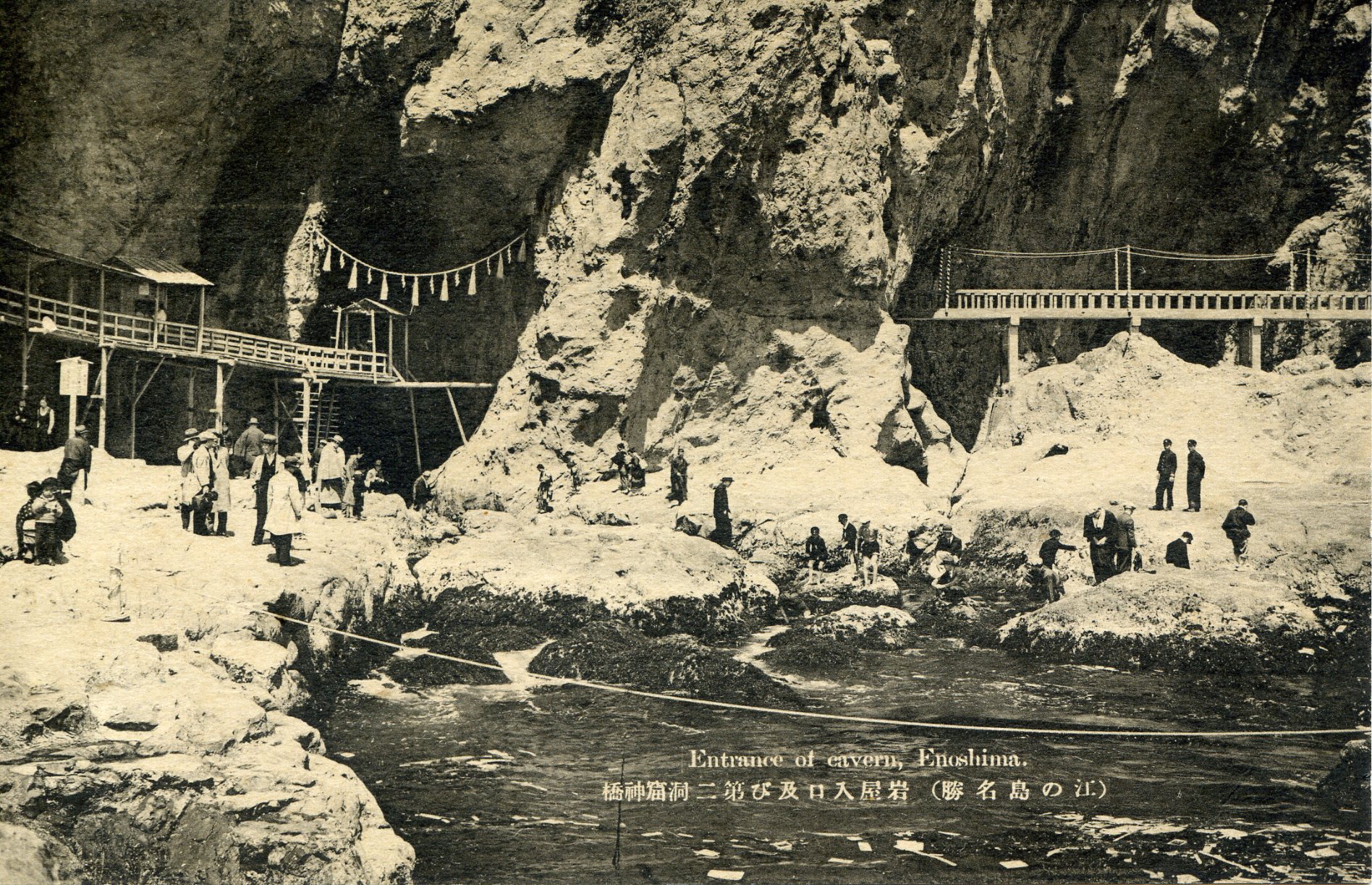

この辺りの昔の写真はけっこう残っています。

(藤沢文書館所蔵)稚児ヶ淵

上の古写真と少し視点が違いますが、現在の稚児ヶ淵です。関東大震災で磯全体がやや隆起したと聞いています。

(藤沢文書館所蔵)稚児ヶ淵と岩屋入口

ハーンの記述「岩礁と深い水をたたえた淵の、その真上の断崖の横腹に、板を渡してある桟橋のところまで、やっとたどりつく」が見えます。

(藤沢文書館所蔵)稚児ヶ淵と岩屋入口

やはり「桟橋」の見える写真です。

(藤沢文書館所蔵)稚児ヶ淵と岩屋入口

現在も弁天橋入口と稚児ヶ淵を往き来している観光渡し船があって、島山越えを避けたい方は利用されていますが、かつてのそれでしょうか。

はいって行くにしたがって、あたりの光線がぐんぐん暗くなってくる。暗闇のなかを、うしろから追いかけてくる波が、ど、ど、どっと音をたて、その音が、洞穴のなかにえらい木魂を返して、耳を聾せんばかりにガーンとひびく。あとをふりかえって見ると、岩屋の入口が大きな鋭角の裂け口をひらいて、そこから青い空のかけらがちょっぴりのぞいているのが見える。

(藤沢文書館所蔵)岩屋入口を内側から撮った古写真

「鋭角の裂け口」とは、ここでしょうか。

今回の取材で同アングルで撮ったもの。「そこから青い空のかけらがちょっぴりのぞいているのが見える」という記述がうなずけます。崩落もあったようですが、入口の岩の形は変わっていませんね。

何やらの祠のところへくる。祠のなかには、神体はない。料金を払うと、火のともったランプをめいめいにくれて、それを手にぶらさげて、われわれは一条の地下道探検になおも奥へと進んで行く。

今も料金を払って入るのは当時と同じですが、コロナ感染対策で、おでこ検温、手のアルコール消毒とマスク着用の確認がありました。たしかに洞窟内は密閉空間ですからね。ハーンが知ったらオーマイガー!

ハーンが訪れたときも現在も有料で入ることができますが、じつはこの洞窟、1971(昭和46年)に落石事故が起き、以後20年間は洞窟への立ち入りが禁止されていました。それでもその期間中(1980年代の後半だったと記憶)に私は、この洞窟に入ったことがあります。しかも夜。友人たちと肝試しがてらですが、懐中電灯に何か白っぽいものが照らし出され、怖くなって途中で退散したのを憶えています。(絶対に真似しないでください)

小説『オリンポスの陰翳』では源蔵の息子、大輔が子供のころ、親に内緒で岩屋の洞窟探検に行った想い出を語る場面がありました。

なにしろまっ暗で、最初のうちは、三つのランプの光りぐらいでは、なんにも見分けがつかない。でも、しばらくするうちに、何か浮彫りになった石の像が、おぼろげながら目に見えてくる。さいぜん、寺の墓地で見てきたような、平石に彫った仏の像だ。それが岩屋の壁に、同じ間隔を置いて安置してある。案内者が、いちいち像の顔にランプのあかりを近づけて、「大黒さま」「不動さま」「観音様」と、仏像の名をいってくれる。中には、どうかすると仏像がなくて、賽銭箱だけがまえにあって、がらんどうになっているものもある。そういうお留守の祠には、「大神宮」「八幡」「稲荷さま」などという、神道の神の名がついている。像は、どれもみなまっ黒だ。あるいは、黄色いランプの光りのせいて、まっ黒に見えるのかもしれぬが、とにかく、みんな霜でも降ったように、きらきら光っている。なんだか死んだ神を埋めた地下の墓穴の中にでもいるような感じだ。

「死んだ神を埋めた地下の墓穴の中」とは、さすが小泉八雲らしい描写。でも今は、アクリル板のフェンスがちょっとムードを壊しちゃってますね。

だもんで、アクリル板の上の隙間からカメラ(スマホ)を突っ込んで撮ると……

行けども、行けども、果てしのないように思われた岩屋の道も、やはり、どんづまりがあって、ひとつの祠のところで道は終わっていた。そのへんまでくると、天井の岩がぐっと低くなっていて、祠のところへ行くには、手と膝とで這いずって行かなければならない。

現在は、ちゃんとこんな掲示板があります。さすがにハーンが来たときは無かったでしょうね。

行ってみると、祠のなかには、何もない。ここが竜の尻尾なのである。

「竜の尻尾」とは前述のとおり、洞窟の穴の形が竜に似ているためで、すぼまったどんづまりのここは尻尾にあたるのでしょう。でも、ここが江島神社発祥の地ということなので「竜の頭」と表現したいところですけれどね。

(藤沢文書館所蔵)

すぼまったどんずまりの奥に祠らしきものがあるようです。

現在はこんな感じ。たしかに少し屈まないと天井岩に頭をぶつけそうです。

ハーンに想いを馳せ、感慨にひたっていると、突如龍神の幻影が! ハーンが見たら、オーマイガー! でも、岩屋へ訪れれば体験できると思います。来てみてください!

われわれは、そこから、すぐと明るい方へは引き返さずに、竜の翼にあたる、まっ暗な横穴のなかへとはいって行った。お祓い除けをされた、まっ黒けな神の像、がらんどうの祠、硝石のいちめんに噴き出た石の顔、這いずるように背をかかめて行って、やっと賽銭のあげられる賽銭箱。そんなものがあるばかりで、かんじんの弁天の像は、木のも、石のも、何ひとつない。

明るみのなかへもどってきて、わたくしは、ほっとした。すると、案内の爺さんかすっ裸になって、いきなり、岩の間にとす黒く渦巻いている海水のなかへまっさかさまに躍りこんだ。五分ののち、爺さんはひょっこり出てくると、生きてピンピン動いているフグと、すばらしく大きなエビとを、わたくしの足もとに並べた。それから、爺さんは着物をきて、またみんなして山を登りだした。

(藤沢文書館所蔵)鮑採りの様子。

「案内の爺さん」とは別の人でしょうが、こんな感じだったのではないでしょうか。(バックの富士山は、ありえない構図なので絵葉書用に手で描き加えたものだと思います)

(藤沢文書館所蔵)

「案内の爺さんがすっ裸になって、いきなり、岩の間にとす黒く渦巻いている海水のなかへまっさかさまに躍りこんだ。」を彷彿とさせる絵葉書写真を見つけました。それにしても、下が岩なのに、よく頭から飛び込みますよね。きっと島の漁師なら海底の地形も全部知っているのでしょうね。

ここで「案内の爺さん」を思い出してみてください。

前回の(2)で「石段の下のところで、竹の鳥籠をこしらえていた爺さんが、ご案内をいたしましょうといって、自分から案内役を買って出た」という記述がありました。こしらえていたのは、はたして「竹の鳥籠」でしょうか? 私は、それは竹で編んだ漁具(タコや魚を獲る仕掛け等)だったのではないかと思います。だって「海水のなかへまっさかさまに躍りこんだ。五分ののち、爺さんはひょっこり出てくると……」という記述からして、この爺さんは漁師に違いありません。磯でアワビ、サザエ、鎌倉エビを採る本職の漁師さんだったのではないでしょうか。

小説『オリンポスの陰翳』に登場する源蔵も江ノ島の漁師でした。おそらく、この「爺さん」は源蔵の祖父の時代の江ノ島の漁師に違いありません。

そしてハーンは、「江の島行脚」を次のように締めくくっています。

読者は、あるいはいうかもしれない。「なんだ、鳥居と、貝殻と、綾織もようの小蛇と、それから石と――これだけのものをわざわざ見物に行ったのか」と。

そのとおりなのだ。ところが、それでいながら、わたくしはこの島で、何ともいえない魅力のとりことなったのである。じっさい、江の島というところは、ちょっと忘れがたいスリルをもった、何ともいえない魅力のあるところである。この魅力は、ただ珍しい風景から生ずるばかりではなくて、数えたてられないほどの、さまざまな微妙な感覚と意想とがたがいに入りまざり、織りまざっているところからくるのである。森と海との烈しい香り、血色を良くし、体を元気にする潮風が奔放に吹きまくっている、あの爽快な感触、苔蒸した昔の神々が黙々として語る哀訴、千歳の聖地といわれる島の土を、今はじめてここに踏むと知って、胸に湧きおこるあの何とはなしにありがたい心持、消え滅びた世々の参詣者の足に踏まれて、形なきまでに磨りへらされた、岩の磴道を目のあたりに見ては、この世に生をうけた人間の義務として、かれら先行者に対して、抱かざるをえない同情の念。――数えてくれば、切りがなかろう。

またほかにも、数々の消すことのできない記憶がある。お伽の国の霧のヴェールをへだてて、海に囲まれた真珠貝の町を初めて眺めた時のあの景色。また、ビロードを張りつめたような、足音もたてない茶色の砂浜を、潮風に吹かれながら、美しい島へと、乗りこんで行った時のあの心持。唐銅の大鳥居の、あの神がかりじみた荘厳味。高い露台の影をくっきりと投げている奇妙な坂町の、おかしな軒を並べた夢のような町。潮風にへんぽんとひるがえる色とりどりの染めののれんや、謎めいた文字を記した幟のはためき。あっと驚くようなあの店屋の中の真珠光。

それから、あのすばらしい白日の印象。――あれは神々の国の太陽だ。西洋の夏の日よりも、もっと高貴な太陽だ。それからまた、その太陽と海とのあいたに盛り上がる、あの緑したたる静寂の神の島根から見下ろした眺めの壮大さ。神そのもののような神威にみちたあの空。光明そのもののごとき清らかな白雲の浮んているあの空の記憶。――あの雲は、あれは雲にして、雲ではない。夢か。はたまた空色の涅槃のなかヘ永劫に溶けて行こうとする菩薩の霊か。――そんな気のするあの空の雲。

それからまた、弁天の縁起、これも忘れられぬもののひとつだ。美の神にして、愛の権化をかね、さらにまた、雄弁の女神でもあるこの神が、同時にまた、海の女神といわれているのも、なるほど、故なきことではない。なぜというに、海こそは最も古い話術の名人、――海こそは、永遠の詩人、波の韻律をもって世界を震盪する、神の讃歌の歌い手ではないか。その海の大いなる調べは、いかなる人間も、これを学ぶことはできないだろう。

江ノ島の面白さ、素晴らしさをみなさんにご紹介したいと思っている私も、もう何も言うことがありません。すべてハーンが語ってくれています。

もともとギリシャ生まれのハーン。オリンポスの神々に祝福されてこの世に生を受けた彼だからこその詩的な表現です。しかし彼の抱いたこの感慨は、外国から来た人だけでなく、江ノ島を訪れたすべての人が感じるものでしょう。それは江ノ島を訪れてみればわかります。きっと。そう、きっと……。

後日追記:上記「江の島行脚」の最後の一文を読んだ時、私は、ハーンの江ノ島への感慨には何か特別な想いが隠されていると感じました。それが、私が『ラフカディオの旅』を書こうと思った動機です。

そして、ラフカディオ・ハーンの生い立ちから来日に至るまでの足跡をたどる物語『ラフカディオの旅』を2024年2月1日出版しました。

『ラフカディオの旅』はコチラ

あれほど見たいと探し回った弁財天像を、ついに見つけることができなかったハーンが「江の島行脚」の最後に、これほどまで感動していたのはなぜか? じつは、ある秘密が隠されていたのです。『ラフカディオの旅』では、その秘密を解き明かしています。