■前回までのあらすじ

かつて大学で考古学を学んだ憲二は、恩師の吉田教授と鎌倉小町裏通りのスナック[段葛]で歴史談義に及ぶ。すると段葛の女将(ママ)は鎌倉時代を、まるで見てきたかのように語りだし、場面は鎌倉時代へ移る。

疱瘡を患った実朝は、熱にうなされながら、首を切られる悪夢を見、父・頼朝や、さらに兄・頼家の死に不審を抱き、やがて自身も同じ道を辿るのではないかという疑念を抱くようになる。そして疱瘡の病が癒え、鏡に映った自分の顏を見ると……。

* * *

覚悟はしていたものの、それを目の当たりにすると心が折れた。もう水疱は治癒していたが、かわりに白っぽい蝋のような痘痕(アバタ)が水しぶきを浴びたかのように点々と顔いち面を覆っている。

――これが吾の顏か……。

目鼻立ちは変わらずとも、顔の全面を覆う痘痕のせいで印象はだいぶ違う。

――この水しぶきのような痘痕は時が経つにつれ少しは減るのだろうか。

まだ瘡蓋(カサブタ)のままのところもある。瘡蓋にはまだ毒気が残っていて触れると人にうつるという。だから信子もその侍女たちもこの場にいないのだろう。瘡蓋がすっかり癒えるまでは……。

疱瘡に罹った者十人のうち四人が死ぬというが、自分は六人のほうだったようだ。だが、いっそ四人のほうだったら……。一瞬そんな思いがよぎる。自分が逝くかもしれない、としたら政子や義時は次の将軍のことを考えるだろうか。自分にはまだ子がない。いや、今後も……とすれば父、頼朝からの血筋は絶えることになる。そんなことを考えていると気が滅入った。

寝殿の奥にある北の対舎(タイノヤ 注)で実朝はひとり書に向かっていた。軒端からのぞく梅の蕾も膨らみ、ほころびはじめている。今日は鶴岡八幡宮で一切経会が行われる日で、本来ならば実朝も参列しなければならなかったが病が癒えたばかりであるのを由(ヨシ)に取りやめた。じつのところは顔を衆人の目にさらすのが厭わしかったのだ。

――そなたにもこの顔を見せとうない。

それは本宮の下に立つあの銀杏の木への想いだった。いつしか、自分をいつも見てくれている守り神のような存在になっていた。

気の滅入る日は誰と会う気にもなれず、幼少のころから親しんでいた『大唐西域記』を手にした。それは栄西(ヨウサイ)禅師から賜ったもので、その書の扉を開き、中を覗けばすべてを忘れ、心は西域の大地を彷徨(サマヨ)った。

「禅師様は宋へ二度もお渡りになられた偉いお坊様なのですよ」

その前年、頼朝を亡くし、すでに白い尼頭巾をかぶっている政子は九歳になった千幡を連れて寿福寺にやってきた。政子が頼朝の菩提を弔うため、京から明菴栄西を開山に招いて創建した寺である。

周囲は高い木に囲まれ蝉が鳴いていた。

「尼御台様のおかげで東国に禅を布教することができるようになりました。ありがたいことです」

顔の上半分が額ではないかと思うほど広く、鍋でも被ったように大きな頭の僧侶だった。歳は母の政子よりずっと上のようだ。

栄西は既存の宗派から圧力を受け、京での布教に限界を感じていたという。「そなたもこの禅師様についていろいろと学ぶがよい」

微笑んでいながら目は厳しく見据えるような視線を送ってくる。

「どのようなことを学ぶのでございましょう」

仏頂面で言ったに違いない。これから師について漢書や仏法を学ばなければならないと思うと気が滅入った。さっきから心を奪われているのは外から聞こえてくる蝉の声だ。小さな虫でありながら、その鳴き声は遠くまで響く。あの声をたどってゆけば、いつか間近で見た厳つい鎧武者のような面をした虫がいるはずだ。あのとき、捕まえようとしてあとすんでのところで逃げられてしまった。今度こそ……。その鳴き声も、来ーい、来ーい、と自分を誘っているかのように聞こえる。心が騒ぎ、母と坊主の話など耳に入ってこない。足も痺れてきた。

「まあ、自ら学ぼうとする気持が芽生えてこないうちは何事も身につかぬものにございます」

気がつくと栄西がじっとこちらを見つめ、千幡の心を見透かしたかのように微笑む。

「では芽生えさせてやってくださいませ」

政子が困り顔で懇願するのを栄西は笑顔で受ける。

「では拙僧が宋へ旅したときの話でもいたしましょう」

――宋? 聞いたことはあるが……。

どのようなところなのだろう。ふと、なぜかその言葉に惹かれた。

「宋という国は、京よりもずっと西にあって海を渡った向こうにある大きな国です」

老僧は穏やかな笑みを浮かべ、遠くを見るような目をした。

そのときの千幡にとっては京という都が遥か西のほうにあることは知っていたが、それよりさらに繁栄した国や都があるということは想像もできなかった。

――海を渡る?

「それは大島よりも大きな島なのですか?」

大島は鎌倉の海辺から見える山をいただいた、その名のとおり大きな島だ。千幡が真剣な表情でそう言ったのを聞いて二人の大人は声をあげて笑った。障子を開け放った外からもあざけ笑うように蝉が騒ぎ立て始めた。

「宋は、それはそれは大きな国です。宋から見ればこの日の本のほうが小さな島に見えるでしょう」

「この日の本が島……」

千幡は鎌倉から京まで続くこの大地が海に囲まれた島だということすら想像できなかった。自身の描いていた世界観が大きく崩壊したときだった。蝉の声はもう耳に入ってこない。

「では、宋という国は海に囲まれていないのですか?」

「うむ、じつは私にもそこがよくわからないのです。まあそれが知りたかったから、というわけではございませぬが、宋よりもさらに西のかなたに天竺という国がありまして、そこへ行くことを願い出たのですがかないませんでした」

ため息とともに落胆の表情を浮かべる。何か大事な想いをかの地に置いてきたかのような目をする。

「その天竺という国も海に囲まれていないのですか」

「うむ、千幡殿は難しいことをお聞きになりますな。では、あれをご覧にいれましょう」

あのとき、今思えば……、罠にかかったな、というような薄い笑みを、栄西が浮かべたようにも思う。

まだ千幡ひとりで読むことはできないが、栄西が読み方を教えるといって持ってきたのが『大唐西域記』という書だった。未だ見たことのないもの、聞いたことのないもの。それらを見てみたい。何が入っているかわからない玉手箱を開けてみたくてわくわくするような、自ら学ぼうとする気持。それを栄西によって植え付けられたときだった。

「これは、まだ宋という国ができる前、唐という国の時代の玄奘三蔵という偉いお坊様が口伝てで弟子に書かせたものです」

――偉いお坊様?

「玄奘三蔵というお坊様は禅師様よりも偉いのですか?」

それを聞いた政子が千幡をたしなめるような顔をする。が、栄西のほうは照れたような笑みを浮かべ、

「三蔵というのは、経、律、論という仏法の三蔵すべてに通じている僧を敬う呼び方です。拙僧などはまだまだ足元にもおよびませぬ」

俗名は陳緯(チンイ)。十三歳で得度して玄奘を名乗り、兄とともに長安に出たという。当時の長安は京や鎌倉よりもずっと大きな都であったが、その後、各地をまわって仏教を学んだ。けれど諸師の教えがそれぞれ違っていて、どれが正しいのかわからなくなってしまい、やがてそれを確かめるには天竺へ行って原典を読むしかない、と思うようになって太宗皇帝に三度も願い出たが、当時は国外へ出ることが禁じられていたので認められず、とうとう国禁を犯して玉門関を越え、国外へ出たという。

「玉門関は唐の国の最も西の果て、そこを出るともう異郷の地です……」

栄西は遥か遠くを見る目をして言った。

「いきょうの地?」

千幡はその聞きなれぬ言葉を口でなぞった。だが、栄西の目を見たとき、それは気が遠くなるほどの彼方で、とてつもなく広大な世界であるのを直感した。「そうです。そのあたりを西域と申しまして、そこのようすがこの書に記されているのです」

「さいいき?」

聞き慣れぬ言葉が次々と現れる。馴じみのないその言葉を口ずさんでみる。すると未知の世界への扉がわずかに開き、そこから淡い光が射してくるような想いに襲われた。

「三蔵法師はさまざまな困難に遭われたことでしょう」

それでも高昌国という国の王からは歓待され、その後の旅への援助も受けたらしい。そして最終目的地である天竺のナーランダに到着すると、その僧院で五年間学び、その後の二年間は教授として教鞭についたという。

帰国の途では天山山脈の南側を通る道を選び、唐の国境まで到着した。そこで、旅立つときは禁を犯して出国したことを太宗皇帝に詫び、多数の経典を持ち帰った誉れと旅の報告書を書く約束をして許された。その報告書が『大唐西域記』なのだという。

「私も天竺へ行ってみたかった」

栄西は心の底から玄奘三蔵を羨むように、深いため息をついた。

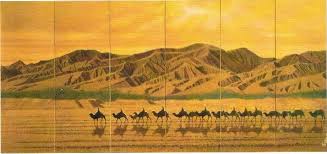

――西域……。

この言葉とそれを意味するものに、このとき千幡はとりつかれた。

未知の世界への扉が開きかけ、淡い光が漏れ出ている。その向こうにはどんな世界が広がっているのだろうか。

――ああ、私も行ってみたい。禅師様はその入り口、宋までは行ったのだ。二度までも……。

千幡は栄西の顔をじっと見つめた。そこには僧侶というより、遥か彼方の険しい道を旅してきた冒険者の面影があった。

「禅師様、宋へ行くにはやはり僧侶にならねばならぬのでしょうか」

なんとしても行きたい。そのためには……。

「必ずしもそのようなことは……。商人で海を渡る者もいるでしょう。しかし、仏法を学ぶ僧侶であれば許しを得やすい、ということはあるやもしれませぬ」

「では私は僧侶になります」

腹の底からなんの障りもない気持で声が出た。無邪気というか無垢といおうか、そこに境目はなかったに違いない。

「な、なにを申す」

母の政子が驚いた顔をする。武家の二男、三男が僧になることはよくあることだ。しかし、このとき政子は明らかに動揺しているようだった。

「そなたは将軍家の子。僧には……」

「でも将軍には兄上がすでに」

兄が将軍となり、そして次の将軍はその兄の子がなる。自分には無縁のことと思った。

「千幡殿、そもそも宋へ行きたいがために僧侶になるとは本末転倒でございますぞ」

自ら学ぼうとする気持を芽生えさせる薬が効き過ぎたのか、あらぬ効力を生じてしまったか、と栄西も少々あわてている。

その日は大人二人と九歳の子供が歩むべき人生について初めて想いを戦わせた日となった。

政子は千幡の心を惑わす『大唐西域記』という書についてはよく思わなかったようだが、栄西のもとで仏法や書の指南を受けさせようとする気持は変わらなかった。それほど栄西という人間を信頼していたのだろう。

北の対舎で実朝はひとり『大唐西域記』に向かいながら、その書に出会ったころのことを想った。今では漢文の原書も読み下せる。ときどき腕の乾いた瘡蓋を剥がしながら書に目を落とす。中でも興味深いのは三蔵法師が西域の北側を馬主の国、南側を象主の国と分類していることだ。これについて栄西禅師とやり取りした思い出がよみがえる。

「馬主の国とは馬が主人となって暮らす国でしょうか?」

十歳に満たない千幡は、首の長い馬たちが人間と同じように着物を着て暮らしているようすを思い描いた。

「そうではありません。西域の北には騎馬の民というのがおりまして、主に馬を使って暮らしているのです」

それを聞いて千幡は少しがっかりした。馬が人と同じように話したり笑っていたらどんなに愉快かと思ったのだ。

「では、この鎌倉の武士(モノノフ)と同じようなものではありませぬか」

「なるほど。たしかに似ているやもしれませぬ。もしかしたら東国武士の遠い祖先は、どこかで騎馬の民と通じていたやもしれませぬな」

このとき栄西は何げなく言ったにすぎなかったかもしれない。だが、千幡は西域の騎馬の民が海を渡って日の本に渡ってくるようすを頭に描いた。やがて騎馬の民の将軍が騎馬の兵とともに国を造り治める。そして……。

――もしかしたら、自身の中にも騎馬の民の血が……。

馬に乗り、草原を駆け巡る自身を夢想する。

「ただ騎馬の民は自ら田畑を耕すことなく、ときには宋の国の百姓たちの田畑を荒らしている、ということを聞いたことがあります」

「なんと、それでは山賊ではありませぬか」

「うむ、残念ながら拙僧は西域へ行っておりませぬゆえ、本当のところはなんとも……」

「では、この象主とは何でしょう?」

「象という獣がおるそうです。体が山のように大きくて牙があり、鼻が大蛇のように太くて長く、足も大黒柱のように太いそうです」

山のように大きく奇怪な怪物が頭に浮かぶ。

「なんと恐ろしそうな獣がいるものですね」

人も館も踏みつぶして暴れまわる妖怪獣の姿が目に浮かび身震いする。恐ろしい……が、それでもそれを見てみたい。

「まさに、戦に使えば、おそらく馬もかなわないでしょう」

恐ろしい獣のいる国。馬を手足のごとく自由に操り草原を駆け巡る民。黒い泥のような油の涌き出る井戸があって。そこに湧いた油を燃やした火を神として崇める民もいるという。

恐ろしくおどろおどろしい荒れた大地が広がり、奇怪な風習を持つ異国の民たちが住む。その一方で未知への限りない魅惑にあふれている。その荒涼として危険で、それがゆえに冒険の心をかき立てられる大地。そこを越えた遥か彼方に仏法を崇める美しい国、天竺がある。妖怪獣も山賊もいない。黄金に輝く寺で、僧たちがただひたすら学問と仏道に励んでいる。

栄西は仏法を求めて天竺へ行ってみたかったという。千幡は、たとえ仏法を抜きにしても、宋へ渡り、西域を巡って馬の民や象の民と出会い、あるときは妖怪獣と戦わねばならぬときもあるやもしれぬ、胸躍るさまざまな出来事と遭遇しながら、やがて光り輝く美しい国、天竺を訪れる。そんな旅をしてみたい、と思った。胸の中に、まだ見ぬ世界が果てしなく広がっている。

二人の目的はわずかに違っていたかもしれない。だが憧れを抱いて目に浮かべる遥か彼方の風景は同じだった。それは……。