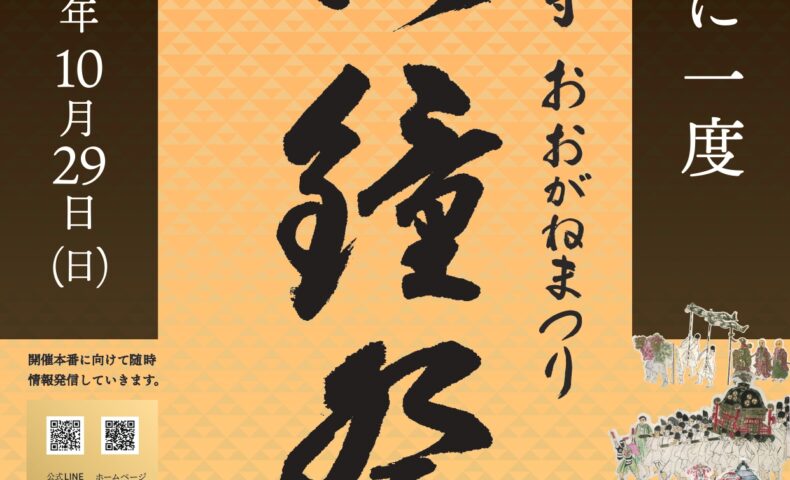

そもそも洪鐘祭とは?

鎌倉、円覚寺の鐘楼の梵鐘は「洪鐘」と呼ばれています(読みは「おおがね」または「こうしょう」ですが、当ブログ内では「おおがね」とします)。

円覚寺の洪鐘

『新編相模国風土記稿』によると、この洪鐘は、鎌倉幕府第九代執権の北条貞時の寄進で鋳造されましたが、二度にわたって失敗し、うまくいきませんでした。

そこで(当時の)円覚寺住職の西澗子曇(せいかんすどん)の教えにより、江ノ島の弁財天に参籠したところ、七日目に夢を見ました。その夢の通りに、円覚寺宿龍池の底を探すと、竜の頭のような金銅を得て、ついに鋳造に成功した、とのことです。(以上、鎌倉歴史文化交流館パンフレットより)

上の二枚の絵はAIによって作成したイメージですが、AIはなかなかイメージどおりに描いてくれないので難儀してます。

この洪鐘の鋳造は正安三年(1301年)で干支※の庚子(かのえね)の年にあたり、以後60年に一度の庚子の年に祭礼を行うことになりました。つまり、今回の洪鐘祭は洪鐘の12回目の還暦祝いということですね。

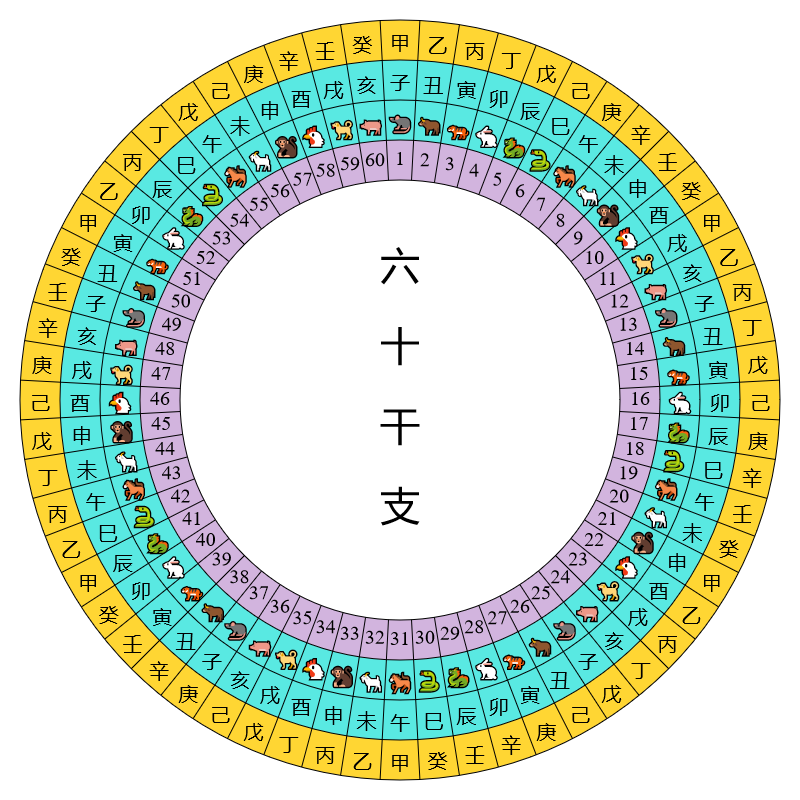

※干支(かんし、えと)

十干は甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10種、十二支は子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥の12種。これらを組み合わせて干支と言います。たとえば庚子(かのえね)は十干の「庚(かのえ)」の年で、かつ十二支の「子(ね)」の年です。この組み合わせは「10」と「12」の最小公倍数が「60」ですから60年に一度到来し、これが「還暦」です。

今年は「庚子」じゃない?

今年(2023年)の干支は「癸卯(みずのとう)」です。じつは2020年が「庚子」だったのですが、例によって例のごとく新型コロナの影響で延期となっていました。近年の洪鐘祭の歴史を見ると、前回は昭和三十五年(1960年)に行われる予定でしたが、仏殿が大正十二年(1923年)の関東大震災で倒潰し、再建中だったため昭和四十年(1965年)に延期されて開催されました。

洪鐘をトラックで運ぶなんて「昭和」ですね……。

その前の明治の洪鐘祭は明治三十三年(1900年)の予定でしたが、農業の不作の影響で翌年に延期されました。

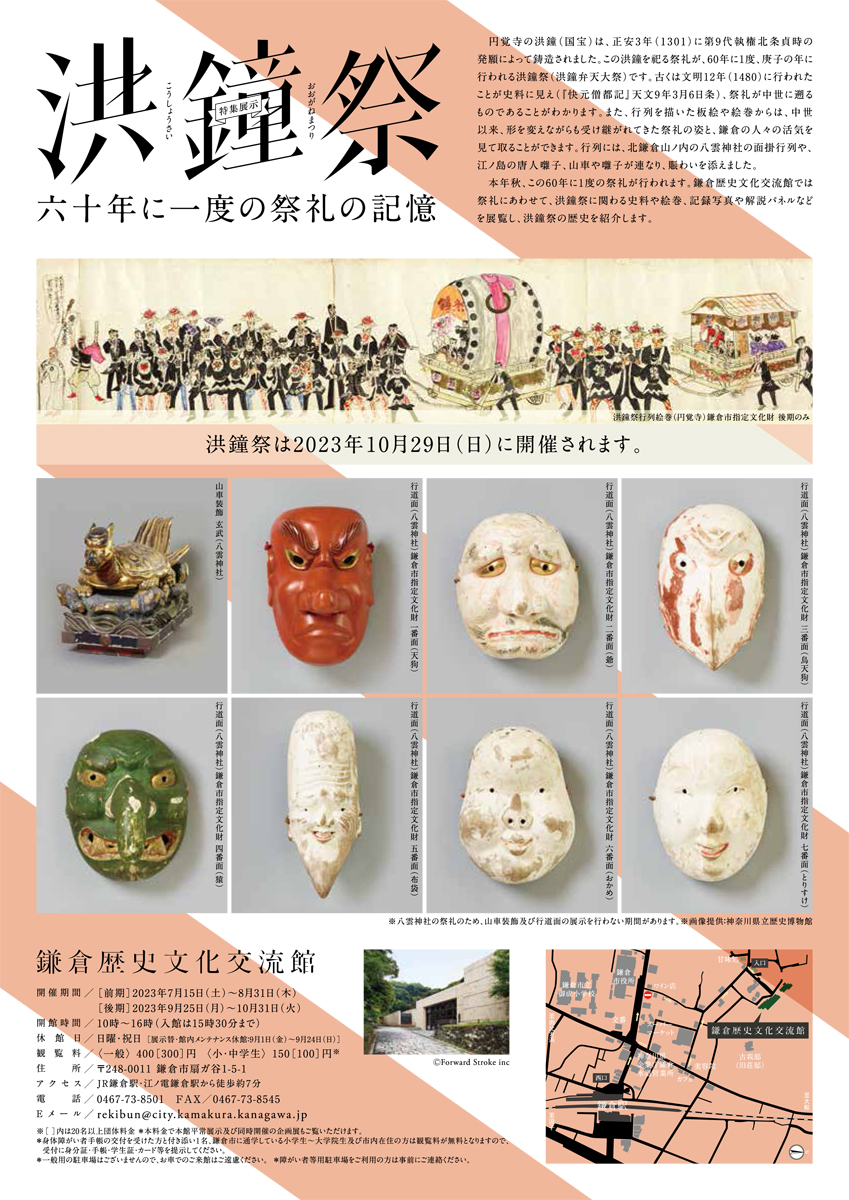

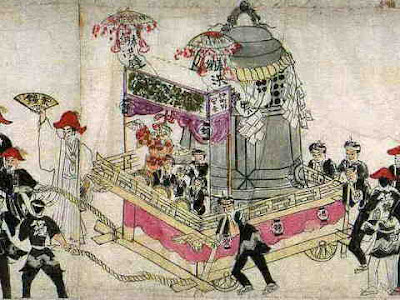

明治の洪鐘祭を描いた絵巻の一部

「鐘」という文字を染め抜いた半纏を着ている人がたくさんいますね。

このように近年では洪鐘の還暦祝いも予定通り庚子の年に開かれることはなかったようです。今年の洪鐘祭は「コロナ明け」の意味もこめて盛大に行われることを祈念します。火災、戦災、震災が度々あった鎌倉は、意外にも鎌倉時代の遺物がとても少ないのですが、円覚寺の洪鐘は中世鎌倉の姿をそのまま伝えている貴重な梵鐘で国宝に指定されています。なにしろ60年に一度の祭礼ですから、見逃したら次はありません(私の場合ですが(;^_^A)。大好きな江の島とも深~い関係にあるこの祭りを、自身の目にしっかり焼き付けておきたいと思います。

鎌倉の円覚寺と江の島の弁財天の不可解なつながり

しかしそれにしても、円覚寺住職の西澗子曇は北条貞時に、なぜ「江ノ島の弁財天に参籠せよ」と言ったのでしょうか? (ここから先はまとまりのない当ブログ著者の独り言と思ってください)

弁財天は、もともとはインドで最も古い聖典『リグ・ヴェーダ』に現れる水の女神、サラスヴァティで琵琶を弾く音楽、芸能の神でもあります。

仏教が中国を経て日本へと東漸するのに伴って来たので仏教の守護神といったところでしょうか。

江ノ島の八臂弁財天像は源頼朝が寄進したもので、八本の腕に武具を携え、武運を祈願した軍神の色彩が濃い像です。(本来は平和的な女神なんですがね……)

向かって右が頼朝の寄進した八臂弁財天。左は妙音弁財天で、琵琶を弾く本来のサラスヴァティに近いお姿ですね。

うーむ。西澗子曇が北条貞時に助言したのは「頼朝の力にあやかれ」ということだったのでしょうか?

わかりません……。私の今後の課題とします。(;^_^A

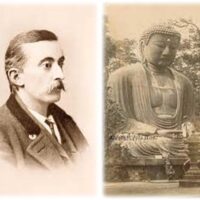

じつは、あの小泉八雲も……

あの小泉八雲ことラフカディオ・ハーンも洪鐘祭とは一瞬ニアミスしているのです。と言いますのは、明治23年(1890年)に来日して間もなく鎌倉、江の島を訪れ、円覚寺で洪鐘を見に鐘楼へ登った時、弁天堂で天保十一年(1840年)の洪鐘祭を描いた絵を目にしているのです。

(それについてはコチラ ➡ ラフカディオ・ハーンの見た鎌倉(2)― 円覚寺 ― の⑥釣鐘)

そして江ノ島では弁財天像を探して島内を歩き回ったのですが、ついに見つけることができませんでした。今なら、200円の拝観料を払えば簡単に見ることが出来るのに、なぜでしょうね? 何かありそうな匂いを感じます。このとりとめのない疑問は、現在、私が執筆中の小説『ラフカディオの旅』の中で解き明かしたいと思っています。乞うご期待!

予告編はコチラ ➡『ラフカディオの旅』

洪鐘祭を見てきました ➡ コチラ