実朝の造った唐船とはどんな船だったのか?

源実朝といえば、鎌倉幕府第三代将軍ながら『金槐和歌集』で広く知られた歌人です。幕府を創立した父の頼朝と比べると、どこか繊細な詩人、文学青年タイプと見られがちです。しかし、じつは唐船(カラブネ)を造って宋へ渡ろうとした冒険心あふれる青年でもありました。今回は、「繊細な歌人」の部分はさておき、「冒険心あふれる」部分の「唐船」について探ってみたいと思います。

源実朝

もうひとつの顏(心の顏)は……、こんなだったかも

■宋人、陳和卿との出会い

建保4年(1216年)6月、幕府将軍である源実朝のもとへ、宋人、陳和卿が拝謁を求めてやってきます。東大寺の大仏鋳造や大仏殿の建設に尽力した仏師であり工人で、もともと宋に憧れていた実朝は会って話を聞きます。(『吾妻鏡』での記述はコチラ)

それから5ヶ月後の11月に、実朝は陳和卿に唐船を造らせ、自ら宋に渡ることを決断します。(『吾妻鏡』での記述はコチラ)

私の知る限り、この5ヶ月の間、『吾妻鏡』には陳和卿に関わる記載はありませんが、おそらく実朝は陳和卿から宋や唐船に関するさまざまな情報を得たものと思います。幕府の棟梁である将軍が、重鎮たちの反対を押し切り、莫大な費用をかけて行う事業を決断するに至るには、そういった過程があったと考える方が自然だからです。

陳和卿という人物の詳しい情報は少ないのですが、もともと宋の高僧の弟子であったということですから、ベースは当時の知識人である僧侶であり、また、奈良の大仏(銅像)の鋳造から寺院の建築まで行う工人、つまり当時としては、かなり高度なエンジニアであったと考えられます。実朝にとって未知の世界である宋、西域、天竺への憧れをかきたてられる情報をたくさん持っていたと思いますが、とりわけ唐船については、以下のような内容のレクチャーをしたのではないかと私は推測します。その様子は、小説『春を忘るな』に書きましたが、今回の周辺(3)で、そのポイントを整理しておきます。(『春を忘るな』第10話「陳和卿現る」はコチラ)

■和船の性能の限界

それまでも日本には大型船はありました。たとえば遣唐使が唐へ行くための船ですが、渡海成功率はとても低かったようです。難破したり、渡海できても目的地から遠く離れた海岸にたどり着くことがほとんど。一回の渡海の成功率はおよそ50%。行きで半分、帰りで、そのまた半分が沈没。4艘の船団で行き、1艘だけが帰国できるという命がけの海外渡航だったのです。

なぜ、そんな状況だったのか? それは和船の構造に問題があったのです。(と、陳和卿が言ったに違いありません)

遣唐使船(和船)

和船の船底 (断面図)

板を張り合わせた箱のような構造であったため、まず第一に、壊れやすかった。

第二に、(次の唐船との比較でご理解いただきたいのですが)帆走では風下にしか進めず、そのため日本から中国大陸へ向かって風が吹く、極めて稀なタイミング(季節風頼り)でしか渡海できなかったのです。ベトナムあたりまで流されることもあったようで、命が助かれば御の字。一か八かの冒険航海だったのです。

■唐船の性能

それでは、和船と比べて唐船はどうなのでしょう。

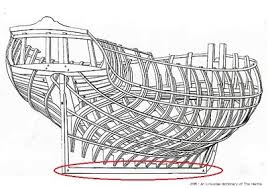

唐船

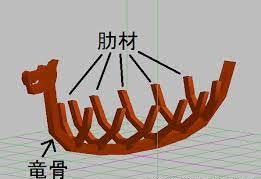

唐船の構造

船底の縦方向に「竜骨(キール)」という頑丈な背骨と肋骨に相当するフレームで船体構造を形成し、それに外板を張った丈夫な構造になっています。そして、この竜骨は船体を頑丈にするだけでなく、船底から張り出していることにより、横風を受けても横に流れるのを防ぐ働きがあります。これはヨットやウインド・サーフィンのセンターボード(ダガーボード)、キールに相当します。

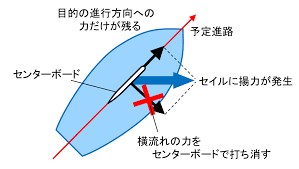

ヨットの船底

主に船体と一体になっているもの(絵の左)をキール(竜骨)。張り出した板状のもの(絵の右)をセンターボード(ダガーボード)と呼びます。

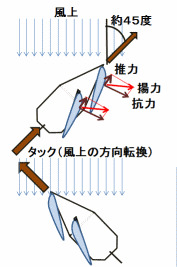

風を受けて帆に発生した揚力の内、横方向に流れるのをキール(竜骨)によって止める(反作用)ことにより、前方への推進力となり、帆走が可能になります。物理のベクトル理論で言葉の説明では解りにくいのですが、ヨットやウインド・サーフィンをやったことのある方なら体感でお解りでしょう。

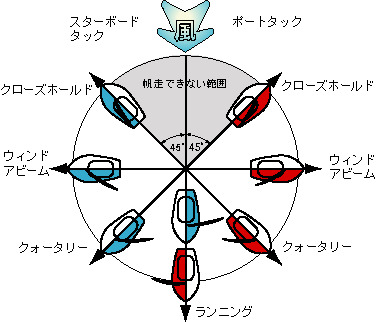

この帆走により、風上へも斜め上方に進むことができ、反転(タック)することで、どんな場所へも行くことが出来るのです。

■実朝は冒険心溢れる若者だったに違いない

私はヨットも少しやり、ウインド・サーフィンに夢中になったことがありましたが、初めて風を受けて海原を走った瞬間、「これなら、どこへでも行ける」と思いました。おそらく実朝も、陳和卿から唐船の構造や帆走方について言葉のレクチャーを受けただけでは理解に苦しんだかもしれません。でも、たとえば御所の池に模型の船を浮かべて実験したら、なるほど、と思ったに違いありません。なにしろ和卿は大仏殿を普請した工人(エンジニア)ですから、模型の唐船を造るなど朝飯前だったでしょう。

実朝の時代でも、すでに六浦(三浦半島の東京湾側)には宋の船(唐船(注1))が来ていました。実朝も唐船の性能の高さには気づいていたはずです。ただ、どういった道理(理由)でそうなのか解っていなかったときに陳和卿と出会ったことで「目から鱗」となり、唐船の建造を決意したのではないでしょうか。そして、自ら造った船で、海を渡って宋へ行く夢を抱いたに違いありません。

注1:時代は宋になっても、中国船という意味で「唐船」という呼称が残った。

源実朝は、歌人であり、繊細な文学青年だった、という近現代の評価があります。正岡子規、斎藤茂吉、小林秀雄、吉本隆明といった、名だたる文化人たちが、みなそのような評価をしています。私もそれは否定しません。しかし一方で、尊崇する僧、栄西の影響を受け、憧れの宋(中国大陸)へ渡りたいという熱い想いを抱いた青年でもあったのです。

私は小説『春を忘るな』で、そんな情熱を胸の奥に秘めた青年、源実朝を描こうとしました。ぜひ読んでみてください。