「国を守る」ということ

ロシアのウクライナ侵攻以来、「自分の国は自分で守る」という言葉をよく聞くようになりました。それ自体は当然のことですが、「国を守る」が、即「軍備の増強」、「防衛費はGDP比2%」となることに危機感と憂いを覚えます。安全保障=軍備ではないはずです。資源、外交、軍備それぞれが相互に関連し、その総合力が国を守ることになると、私は思っています。

1.食料とエネルギーという資源

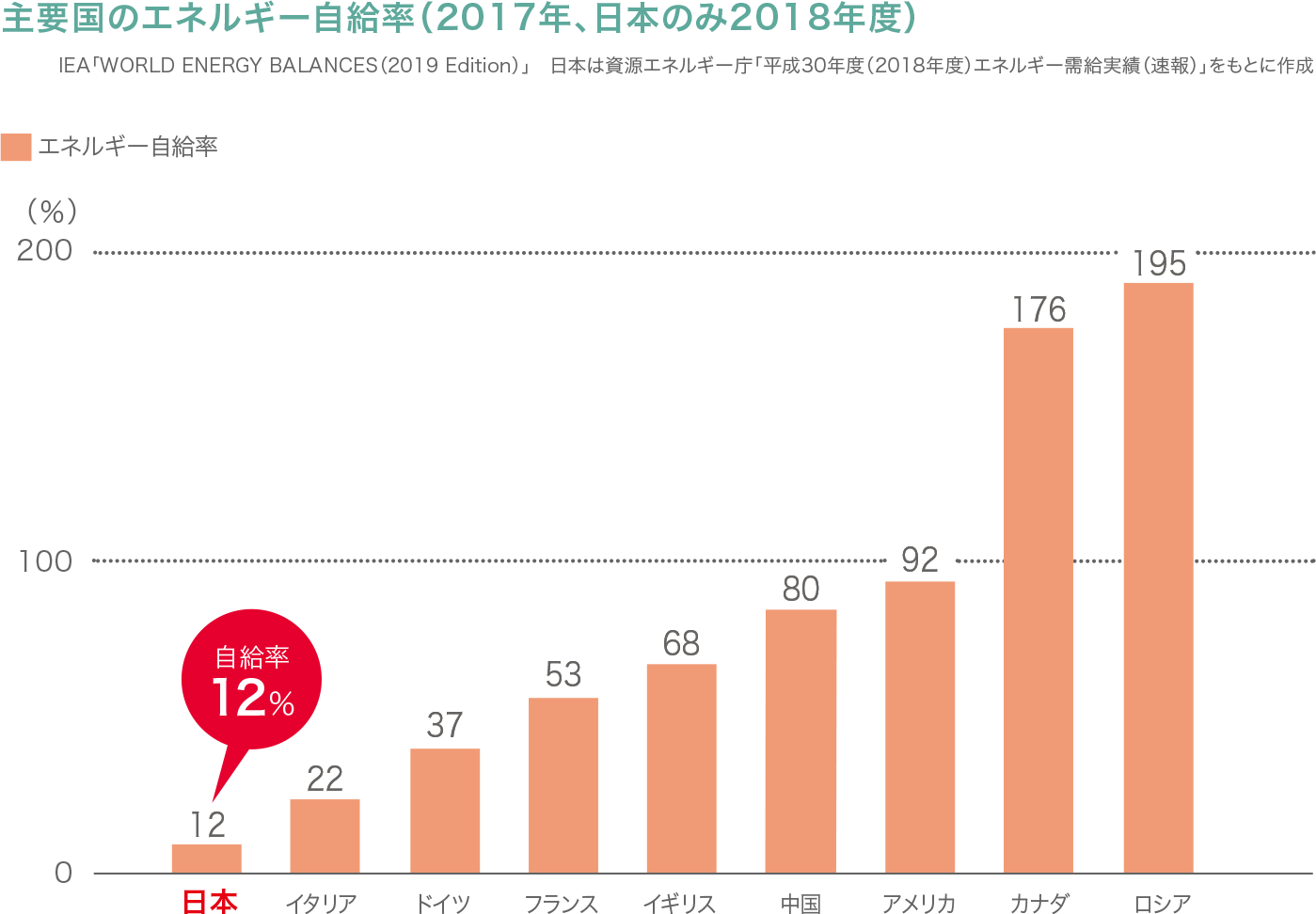

現在、日本の食料自給率は37%(飼料は25%)。エネルギー自給率は12%。人間は食料が絶たれても水があれば2週間生きられるそうですが、戦ったり動いたりすれば1週間も持たないでしょう。また、食料自給率が37%といっても、飼料自給率は25%ですので、輸入できなくなった時は、現在の4分の1の家畜しか飼育できず肉類、牛乳の供給も4分の1となり、食料自給率はさらに下がります。また、漁船の燃料供給が12%に減れば漁獲量も12%(8分の1)となり、さらにさらに食料自給率は下がることになります。(以上は私の単純計算ですので正確ではないかもしれません)

また、エネルギーが絶たれれば工場、交通機関は即座に停止してしまい、戦闘機も戦車も動かず、ほとんどの兵器は使い物にならないでしょう。兵器がいくらあっても、食料とエネルギーが無ければ、その時点で全て終わってしまうのです。ですので、まずは食料とエネルギーの自給率を少しでも上げることが重要でしょう。

エネルギー自給率(中部電力資料より)

2.外交と真の国力

他国と仲良くすることは重要ですが、それだけでは駄目でしょう。

友好、友愛で結ばれていることが大切ではありますが、背に腹は代えられません。国際関係(人間関係)では、自国(自分)を守るために、やむなく他国(他人)を裏切らざるを得ないことは、歴史上しばしば起きてきたことです。国際条約も破られる時は破られます。ですので、この国(人)を攻めたら(破壊したら)、自国(自分)が危うくなる、という関係と力を作っておいた上で相手国と渡り合うことが必要になってきます。(喧嘩やビジネスでも同じですよね) 他国には無い優位なもの(たとえば先端技術)を持っていれば、他国は、その入手先を失うことはできないので攻め込む(破壊する)ことを諦めざるを得なくなります。と、言うは易しで、簡単な事ではありませんが、資源のない日本は、そういった真の国力をつけなければなりません。そのためには教育・研究に投資することが必要です。そういうものこそGDP比何%という指標も意味を成すでしょう。

3.軍事力

軍事力は軍備費の多寡ではないと私は思います。中身、内容です。他国に侵攻するための軍事力があってはなりません。しかし、憲法9条は自衛権を否定していません。そもそも「正当防衛」は明文化するしないに関わらず不文律で存在している自然法です。となれば、専守防衛のためにどんな武器が必要かを検討しなければなりません。必要な武器を揃えたら、それがいくらになるかであって。「金額ありき」の「防衛費GDP比2%」はまったくおかしな話です。仮想敵国をA国として、A国に攻め込まれた時、防衛費の金額が多ければA国に勝てるのでしょうか? 防衛費を増額すればA国はその上を行き、軍拡競争になるだけです。そして軍事力の優劣が軍事費(金額)で決まるものなら、2%と宣言したとたんに負けが決まったも同じです。

さて、ここで「軍事力の内容」ということについて、少しお話ししたいと思います。

戦争が起きてはならない。そのために「過去の戦争を語り継ぐ(※)」を、小説という手段でやってきた私が軍事を語るのは、まことに心痛みますが、「戦争を語り継ぐ」ために、これまで調べた知識でお話しさせていただきます。

軍事力の推移

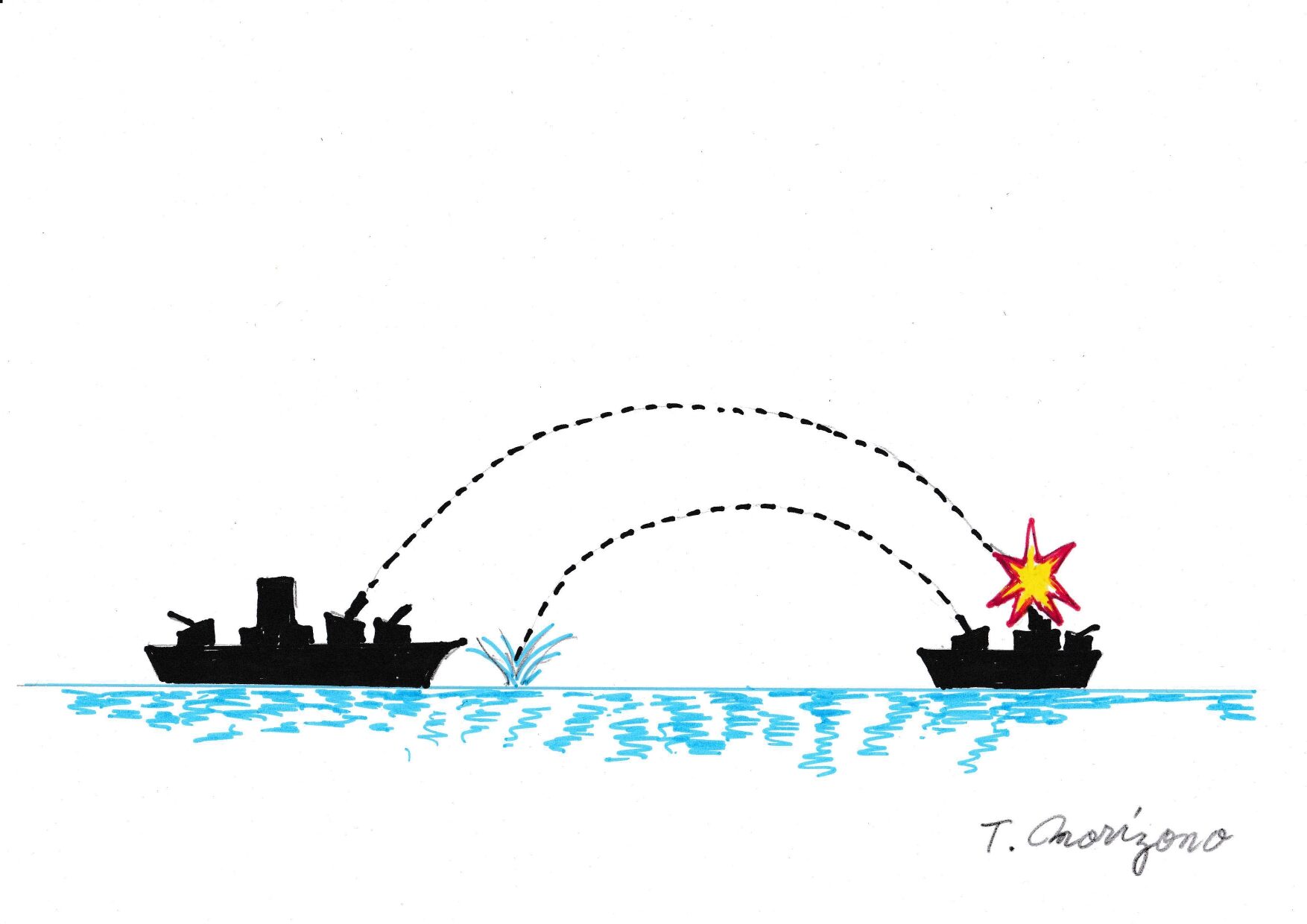

かつて日本帝国海軍は戦艦大和を建造しました。戦艦どうしの戦いでは、大砲の砲弾飛距離の長い方が勝ちとなります。

そして、その砲弾の飛距離は大砲の大きさ(砲身の長さ)で決まります。大きな大砲を搭載できるかどうかは戦艦の大きさで決まります。太平洋戦争開戦前、米国の戦艦は大西洋を臨む東海岸で建造されていましたので、日本と太平洋で戦う軍艦はパナマ運河を通らねばなりませんでした。しかしパナマ運河の幅は33メートル(110フィート)であるため、艦船の幅はこれ以下(パナマックス)でなければならず、戦艦の全長も幅との相関で決まりますので、日本としては、パナマ運河を通れる軍艦より大きな軍艦を建造すれば勝てる、という論理で戦艦大和を建造しました。

パナマ運河を通行する戦艦

この理論自体は間違いではありません。しかし太平洋戦争は艦隊戦から航空機戦の時代に移っていました。航空機は大砲の弾より遠くまで爆弾を運べるのです。よって航空機と空母で優位に立つことが勝敗を決する時代になっていたのです。それを見越せなかった日本海軍(実は海軍内部で艦隊派と航空機派の論争があったのですが艦隊派が勝ってしまった)は、戦艦大和を建造したものの、実戦で役に立たず、空母と航空機に勝った米国に負けたのです。(実際の勝敗要因は、様々な要素がありますが、ここでは「軍備」に絞った話とします)

では、今、戦闘機と空母を持てばよいのでしょうか? 他国に侵攻しないことを誓った日本に空母は必要ありません。では戦闘機でしょうか? いや、今は戦闘機よりミサイルのほうが、より遠くを攻撃できるのです。ではミサイルを増強すべきなのでしょうか? 今、ウクライナでは敵のミサイルを撃ち落とす迎撃ミサイルが一定の功を奏し、首都のキーウを守りました。では高性能の迎撃ミサイルや迎撃システムが必要なのでしょうか? 価格の安いドローンも活躍したようです。では、ドローンが必要なのでしょうか? そういった中味の検討をして費用の積み上げをすることなく、いきなり「GDP比2%」云々という「金額ありき」の話が出てくるのはじつに馬鹿げた話で、まるで戦艦大和の亡霊を見るような気がします。

4.「国を守る」とは?

以上述べましたように、「国を守る」ために必要なのは、食料とエネルギーの自給力、外交力、そして専守防衛の軍事力等の総合力だと思います。今回のウクライナ危機で、にわかに「自分の国は自分で守る」というフレーズを聞くことが多くなり、待ってましたとばかりに「防衛費はGDP比2%」が叫ばれるようになったことを、私は深く(本当に深刻に)憂います。「国を守る」=「軍事力増強」という短絡思考が、かつて世界大戦という悲劇を生んだことを、もういちど思い出すべき、との思いから今回の記事を書きました。

※「戦争を語り継ぐ」をテーマにした作品は以下です。

『竜の棲む岬』

『ひぐらしの啼く時』

『オリンポスの陰翳』

『かつて、そこには竜がいた』

『江ノ電鎌倉発0番線』

『江の島弁天橋屋台の灯』も戦争を語り継ぐ内容が含まれています(2024年9月15日追記)

※この記事は ウクライナ情勢に想うこと(5) – 空気の変化 – からの続きです。

※この記事の3年後に ウクライナ情勢に想うこと(7) ― 蜘蛛の巣作戦 ― を書きました➡コチラ